«Самый лучший отрезок нашей жизни»: ко дню рождения Виктора Коваля

Сегодня поэту Виктору Ковалю исполнилось бы 74 года. Человек многих талантов, он был известен в разных ипостасях: актер, художник, прозаик, поэт, а еще автор песен. Мы попросили его друзей рассказать о «синкретическом явлении по имени Виктор Коваль». А еще впервые на Arzamas — песни Коваля — Липского, ставшие подпольными хитами

Лев Рубинштейн

Поэт

Сначала — не помню уже, в каком контексте и при каких обстоятельствах, но зато помню, в чьем доме, — я услышал словосочетание «Липский и Коваль», а возможно, что «Коваль и Липский». Услышал и услышал. Услышал и пошел себе, как говорится, дальше, не придав этим вроде бы не имеющим ко мне отношения именам двух неведомых мне людей никакого значения.

Потом я такое же услышал еще

А уже в другой раз

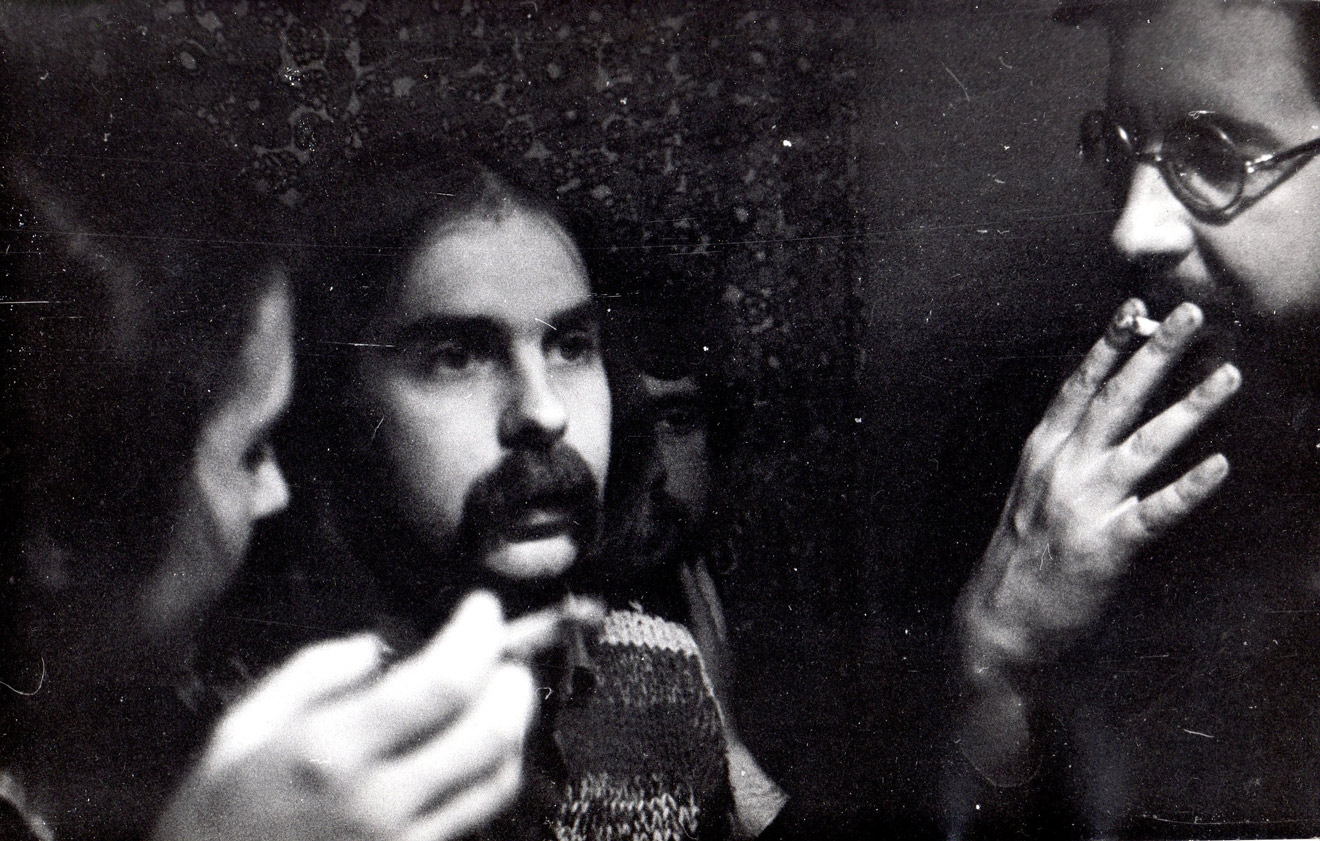

Увидел я его на

Наружность его мне показалась слегка стилизованной, в ней было нечто от персонажей кинофильма Параджанова «Тени забытых предков» — прямые светлые волосы, шевченковские усы, пестрый вязаный свитер.

Там нас и познакомили.

Но сблизиться удалось далеко не сразу.

Поэт Михаил Айзенберг, наш общий друг, любит вспоминать — а

Сидит, значит, на кухне Коваль, смотрит изучающе и слегка провокационно, а непосредственно перед ним стоит трехлитровая банка с маринованными помидорами.

Кроме банки стояла на столе также и располовиненная бутылка водки. Хозяин налил всем, все молча чокнулись и выпили, а я взял со стола вилку и потянулся к помидорам. Но не

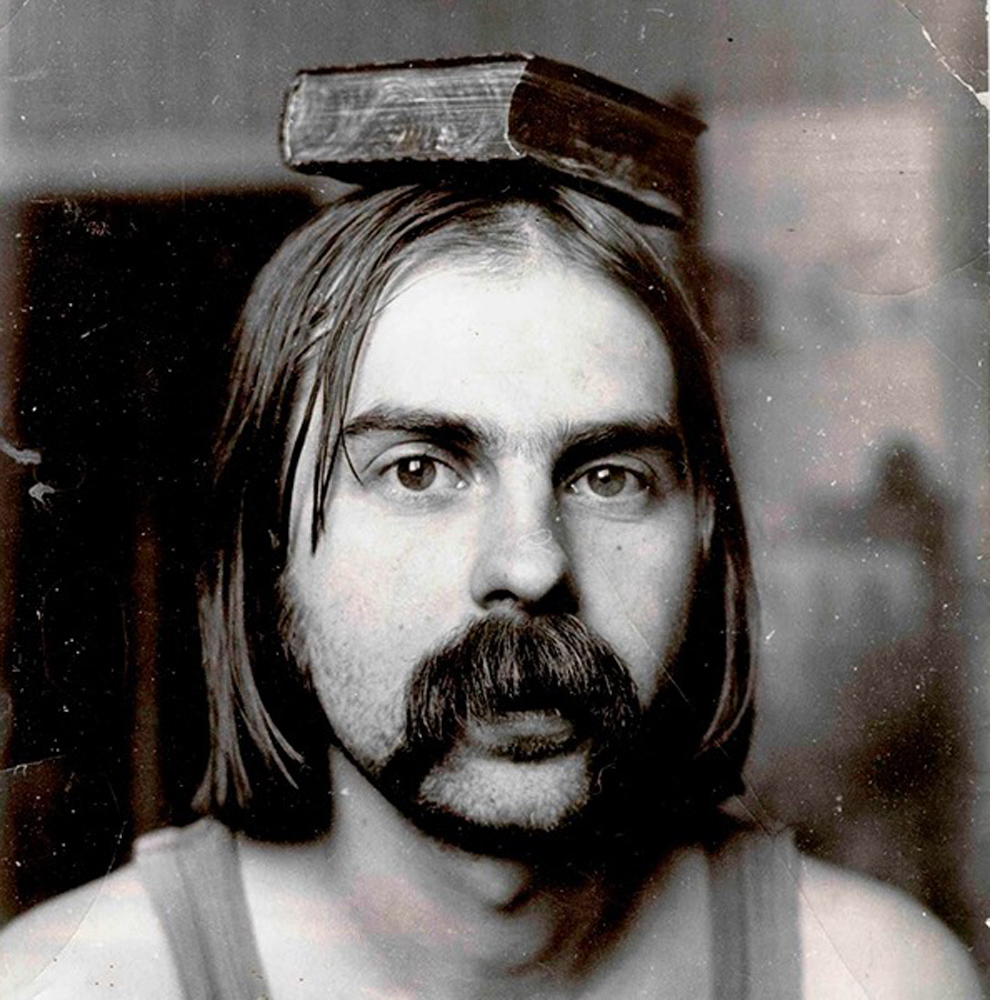

Так на многие годы теплым фоном моей жизни и отрадным фактом моей биографии стал поэт, художник, артист и вообще синкретическое явление по имени Виктор Коваль, чья вызывающе самобытная поэтика неотделима от его облика, его речевых интонаций, его социального и культурного поведения, его быта и вообще бытия.

Коваль совершенно не поддается классификации. Что это — лирика, кабаре, балаган, шаманское камлание? Он кто — поэт, художник, артист, чтец-декламатор, базарный зазывала, полесский колдун из коммуналки на Неглинной, навсегда юный артист старого советского кино? Это ни то, ни другое, ни третье. И это все вместе…

Очень холодным днем прошедшей зимы мы похоронили Витю. Народу было совсем мало: близкие не хотели рисковать здоровьем его многочисленных друзей.

В то время как ловкие шекспировские ребята сноровисто засыпали свежую могилу землей, Витина дочь Соня вынула из сумки бутылку водки, несколько пластиковых стаканчиков и большой пакет с пирожками. И это простое действие показалось всем настолько уместным, настолько это точно соответствовало всему тому, что совокупно составляло удивительный феномен по имени Виктор Коваль, что я стал вертеть головой, ища среди собравшихся самого Витю, чтобы беззвучно чокнуться с ним пластиковым стаканом, чтобы, радостно смеясь, вспомнить все, начиная с банки помидоров.

Михаил Айзенберг

Поэт

Поиски жанра

Так называлась повесть Василия Аксенова, опубликованная в 1972 году и всеми прочитанная. И неслучайно: именно поиски жанра были в то время занятием крайне актуальным во всех отношениях, а наличные жанры никого особенно не вдохновляли.

Для Виктора Коваля эта задача, и вообще очень трудная, еще осложнялась тем, что он сам был художественным произведением неведомого рода, вида и жанра. Свою уникальную в художественном отношении личность требовалось

Решалось это поэтапно, и на каждом этапе Коваль находил

Началось — еще в 60-е годы — с небольших пьесок в духе Ионеско, которым Витя был тогда очень увлечен. Ионеско описывал мир, в котором абсурд получает преимущественные права и становится нормой. Коваль,

Длинные поэмы, точнее пьесы в стихах, которые он стал писать в последующие годы, были тоже в несколько абсурдистском духе. Но все это были именно поиски: подходы к

Первым очевидным удачам помог счастливый случай: дружба с Андреем Липским, замечательным гитаристом и песенным композитором. Дружба была очень давняя, еще школьная. Их многолетняя слаженность, сыгранность очень чувствовалась, и они прекрасно работали в паре. Один начинал, второй подхватывал, потом менялись ролями (персонажами). У обоих был зоркий охотничий глаз, нацеленный на все комическое: способность заметить неявный комизм в повороте разговора или в бытовой ситуации и немедленно его обыграть, на ходу превратив в импровизированный скетч. Шел непрерывный спектакль, а неожиданная роль зрителя — и только — никого как будто не угнетала. Наша несостоятельность по части импровизации при этих двух профессионалах была слишком очевидной.

То есть оба, и Липский, и Коваль, были люди вполне серьезные, а в то время даже — не в пример остальным — политизированные. Но, оказавшись на близком расстоянии друг от друга, они неизбежно начинали вырабатывать

Все, что делали Коваль и его друг-соавтор для себя и для нас, вспоминается сейчас как настоящее счастье. Для каждого большого сбора сочинялся

К очередному дню рождения Андрея Витя непременно писал новую серию маленьких рассказов, очерняющих новорожденного, а иногда прямо клевещущих на него:

Однажды Липского исключили из партии. Липский возмутился:

— Во-первых, я и не вступал туда, а во-вторых, интересно, за что вы меня исключили оттуда?

— Во-первых, — сказали, — у нас имеются свидетельские показания. А во-вторых, они оказались ложными.

И Липского восстановили в партии.

Следующим этапом была песенная лирика с метафорическим уклоном, сложная в музыкальном отношении и на наш слух принципиально отличная от общего потока. Длилось это недолго: стадии эволюционного развития соавторы проходили замечательно быстро. Но тогда вообще все личные движения шли с большой скоростью.

Ближе к середине

Как понимается новое? Какими рецепторами (или, наоборот, неведомым центром сознания) человек понимает, что услышанное им возникло впервые и ничего похожего раньше не было? Может быть, он слышит вдруг

Похоже, что так. Это были именно вещи настоящего времени, плоть от плоти. Все

Песни-шедевры с тех пор обычно появлялись парами (как будто появление одного шедевра еще не повод для того, чтобы захватить в гости гитару). «Паровая баллада», «Товарищ подполковник», «Эй, касатка», «Баллада о Басаврюке», «Парад», «Японский городовой», «Тетя Катя», «Хек серебристый», «Монолог знатока», «Все хорошо, что хорошо кончается»… Целый сад чудес.

Прошедшее время не так просто датировать, особенно наше прошлое (

Сочетание этих двух талантов и человеческих темпераментов сейчас представляется невероятной удачей — почти неправдоподобной. Счастьем для них, счастьем для нас — их друзей. Не будет преувеличением сказать, что они сделали нашу молодость счастливой.

«Наша первая песня была написана в 1970 году, а последняя — в 1988-м», — записал Коваль. Бог весть, почему это закончилось. То, что могло осчастливить целое поколение, досталось нам одним.

Тексты Коваля: в оболочке уморительного капсулирован ужас. (Время пока не растворило эту оболочку.) Такое соединение свойственно фольклору, и это сходство не случайно.

Перерождение жанров в вещах Коваля порождает своеобразную драматургию, в которой можно заметить много долитературного, из практики скоморохов и шаманов. Коваль органически фольклорен.

Свои сентенции особого рода он сам назвал «моя народная мудрость». Это очень точное самоопределение: мудрость Коваля фольклорна — то есть именно народна. Без этих сентенций сейчас уже трудно обойтись в разговоре: они вошли в язык (в наш язык, я имею в виду, но дело за малым).

«Алё! Милостыню попросите, пожалуйста!», «Увидел недостаток — скажи: нельзя так!», «Нам жить — вы и решайте», «У настоящего ящера нету будущего» (что кажется иногда политическим предсказанием), «Думайте не над смыслом сказанного, а над жизнью услышавшего».

Все это уже записано и напечатано. Это уже литература. Но есть еще фразы, которые Витя бросал в разговоре походя, как будто не понимая их ценности. Он бросал, а мы подхватывали. Вот одна из таких фраз. «Маленькая истина, возникшая вопреки реальности», — сказал Витя о

Мне это кажется замечательным определением, которое просто обязано стать ходовым. Но дело в том, что по совместительству это еще и точное самоопределение. А по другому совместительству — локальное определение искусства. И тут нет никакого противоречия.

С языком, с его корнесловием Коваль находился в глубинно-доверительных отношениях. Это становилось особенно очевидным во время экстатического исполнения

Очень жаль. Был бы, я полагаю, бесценный материал для лингвиста или, например, для специалиста по зауми.

Принятое в отношении поэтической речи выражение «птичий язык» для Коваля звучит на редкость определенно. В своих больших вещах («Гомон», «День глухаря») он успешно обучал птиц русскому языку, но и те, в свою очередь, подарили нам прививку своей свистящей, кукующей, курлыкающей речи.

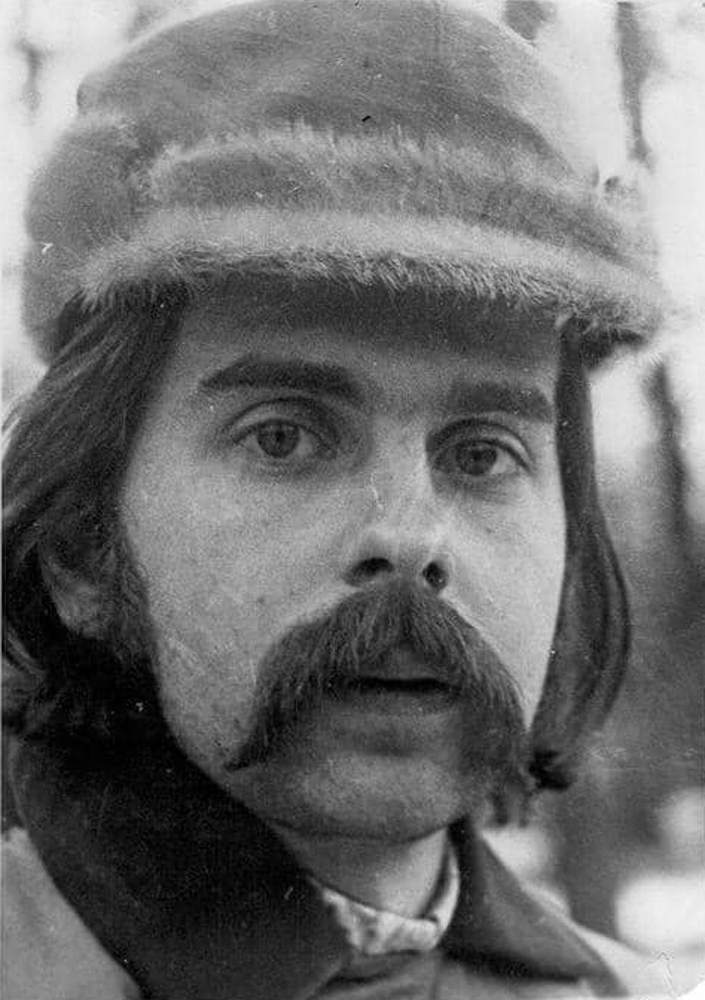

Птицами Коваль всю жизнь пристально интересовался и внимательно их изучал. Был таким домашним орнитологом. Этот его постоянный интерес явно неслучаен. В юности он и сам походил на небольшую лесную птичку — внимательную и быструю.

Последний взрывной tour de force Прорыв (фр.). случился у Коваля уже в последние годы, когда проза, поэзия, стихийный абсурдизм и сновидческая зоркость, объединившись, дали возможность преображать бытовой материал в

Познакомились мы с Витей осенью 1966 года. Следующие почти пятьдесят пять лет я удивлялся на него, как на чудо, и радовался, что он есть на свете. Само это удивление давно уже стало частью моей жизни — одной из самых счастливых ее частей.

Не знаю, не могу решить и сказать с уверенностью: действительно ли (то есть сознательно ли) Коваль стремился стать в литературе таким артистом оригинального жанра? До конца ему это, пожалуй, не удалось: оригинальности в нем было столько, что никакой жанр ее не вмещал.

Мы всегда относились к нему не совсем как к человеку, скорее как к маленькому божку. Целиком принадлежа искусству, он заражал своей природой все, к чему прикасался, — все превращалось в искусство.

Нашел, например,

Или «Памятная записка», где Витя путем ритмических манипуляций превратил в концертный номер реальную записку, оставленную ему сестрой как бытовое руководство.

После нашей поездки в Лондон в 89 году они с Зиновием Зиником затеяли переписку, но та быстро прервалась: Витины письма

В 70–80-х Витя часто оставался у нас ночевать. Случалось, что он вставал первым, и тогда каждый раз сам оставлял нам

Моя дочь вспомнила, как он по утрам засовывал в шкаф скрученный матрас, разыгрывая из этого (для нее) целую сценку: утверждал, что это его личный враг и он обязан его победить, скрутить в бараний рог. Что очень скрашивало девочке утреннее вставание.

Если же никто никуда не торопился, Витя сразу бежал в ближайший магазин за шампанским, а потом всякий раз начиналось

Мне кажется, что я не видел в жизни ничего более восхитительного.

Андрей Липский

Композитор и исполнитель

С Витей Ковалем мы не просто соавторы, мы очень давние друзья. В детстве мы вместе ходили в детский клуб Дома кино. Витя был знаменитый мальчик-актер В детстве Коваль снимался в фильмах «Васек Трубачев и его товарищи» (1955), «К новому берегу» (1955), «Дело Румянцева» (1955), «Необыкновенное лето» (1956), «Под золотым орлом» (1957), «Дружок» (1958), «Заре навстречу» (1959)., и его появление в этом детском клубе было вполне понятно. Я же оказался там «по-родственному» — брат моей бабушки работал на Киностудии им. Горького. Мы с Витей ходили в изостудию и там рисовали, а наши мамы сидели и ждали, когда мы выйдем после очередного занятия. Витя потом стал совершенно замечательным художником с буйной фантазией и очень интересной техникой. А я после детской одаренности проявил полную бездарность в этой сфере. Потом мы оказались в одной школе — это была 236-я школа при архитектурном институте. Витя продолжал рисовать, а я был в классе, где

Нам всегда было интересно, что звучит вокруг нас, а в то время для того, чтобы удовлетворить свои потребности в хорошем звуке, надо было доставать записи, пластинки, все это переписывать. Конец 1960-х — начало 1970-х годов был замечательным временем: это взрыв рок культуры, это появление новых ритмов, звуков, способов музыкального выражения. Желание делать песни возникло достаточно рано и спонтанно. Витя уже писал

Потому что уже были «Битлз», Пол Саймон, Боб Дилан и много-много других замечательных музыкантов. Этот наплыв новых идей привел к тому, что мы как бы оказались в оппозиции — такой хорошей, доброй и уважительной оппозиции — к тем, кто писал эти качественные, но традиционные баллады и песни, и стали делать нечто свое.

Вначале это было довольно неуклюже и даже подражательно, но, слава богу, подражательность довольно быстро ушла.

Мы на улицу — там танки.

Окружили танк пражанки.

Косы, ленты, челки, банты

сыплют грубости в упор.

Вон отсюда, оккупанты!

Вас не звали, оккупанты!

«Тише, пани, не шумите», —

отвечает им майор.

Была песенка, героями которой были Солженицын и Сахаров. Круг «революционеров», которые это услышали, естественно, был узок, поскольку это было чревато. Потом — то ли в конце 1970-го, то ли в начале 1971-го — появилась песня про тараканов — история про то, как нас мучают тараканы и как нам не дают нормально жить тараканий бог и тараканий царь. У этой песни странная судьба. В 1971 году я после четвертого курса истфака уехал почти на год в Краков, в Ягеллонский университет, где стажировался и писал дипломную работу о Пилсудском. В Польше это было время краткой оттепели после прихода к власти Эдварда Герека. Начали процветать всякие студенческие клубы, и я в них выступал. А потом меня пригласили в знаменитое краковское артистическое кабаре «Пивница под баранами», и там я исполнил этих самых «Тараканов». Это было первое публичное исполнение нашей с Витей совместной песни. А потом я вернулся из Польши, и пошло-поехало.

Процесс был очень занятный. Я был вдохновлен тем, что в текстах Коваля много слоев и эти слои можно было снимать как с луковицы: снял, а там еще

У Миши Айзенберга, замечательного поэта, нашего большого друга, были такие еженедельные журфиксы, на которые собиралось много всякой замечательной публики — пишущей, интересно говорящей, играющей и так далее. Это было наследство четвергов Зиновия Зиника Подробнее о четвергах можно прочитать в нашем материале «Памяти Елены Шумиловой»., который эмигрировал в Великобританию. Миша подхватил эту эстафету. Не было ни кафе, ни клубов, ни других мест, где можно было регулярно встречаться, и кухня в Мишиной небольшой квартире стала местом, куда мы приносили новые песни. Там они исполнялись, выносились на суд искушенной, довольно пристрастной — в хорошем смысле слова — публики. А потом те, кто побывал на Мишиных сборищах, стали нас приглашать выступать в различных неформальных сообществах. Или те, кто о них услышал:

— А вы знаете Липского — Коваля?

— Коваля? Конечно, Юрий Коваль — известный писатель.

— Да нет, не Юрий Коваль, а Витя Коваль и Андрей Липский. Они песни сочиняют.

Потом пошли магнитофонные записи, которые начали странным образом множиться, и появлялись люди, которым хотелось все это послушать вживую. Слава богу, в Москве всегда было много мастерских художников, и в этих зачастую больших пространствах были наши первые квартирники (я не люблю слово «квартирник» — его

Потом грянула перестройка, и мы вышли в люди. Начались всякие клубы: клуб «Поэзия», поэтические чтения, группа «Московское время»… Потом — регулярные выступления в рок-кабаре Алексея Дидурова «Кардиограмма». Витя читал, я пел, иногда были более сложные совместные действа, которые мы придумывали. Например, чтение по ролям, поскольку в некоторых произведениях было много действующих лиц. В длинном стихотворении «Гомон» фигурировали разные птицы, и у каждой была своя психологическая и словесная линия и эквилибристика словесная, которую Витя очень любил и уважал. Тогда же, в конце 80-х, возникла группа «Альманах», в которую входили люди, дружески и трепетно относившиеся друг к другу, но при этом выступавшие в очень разных жанрах. Михаил Айзенберг, Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский, Дмитрий Александрович Пригов, Лев Рубинштейн, Денис Новиков, Коваль и я. Это называлось «семь поэтов и один певец». Это были регулярные выступления, которые начались в Театре Пушкина, а потом продолжались в ДК Зуева на Лесной.

Мне кажется, высшее проявление внутренней свободы — это творчество. И поэтому наш опыт этого свободного творчества, хоть и в несвободном общественном пространстве, — самое ценное, что было вынесено из этих замечательных лет с Витей Ковалем, безвременно ушедшим, по которому я продолжаю скорбеть немыслимо. Это самый лучший отрезок нашей жизни.