Александр Лавров: «У нас всё — целина: куда ни копни, всё впервые»

Что общего у научного комментария с контрабандой? Как предсказать развитие сюжета незаконченного романа и датировать письмо без даты? А также кошелка с ворохом писем Блока, лекции чудовищно простуженного Проппа и поэзия русского символизма как terra incognita. В цикле «Ученый совет» — филолог Александр Васильевич Лавров

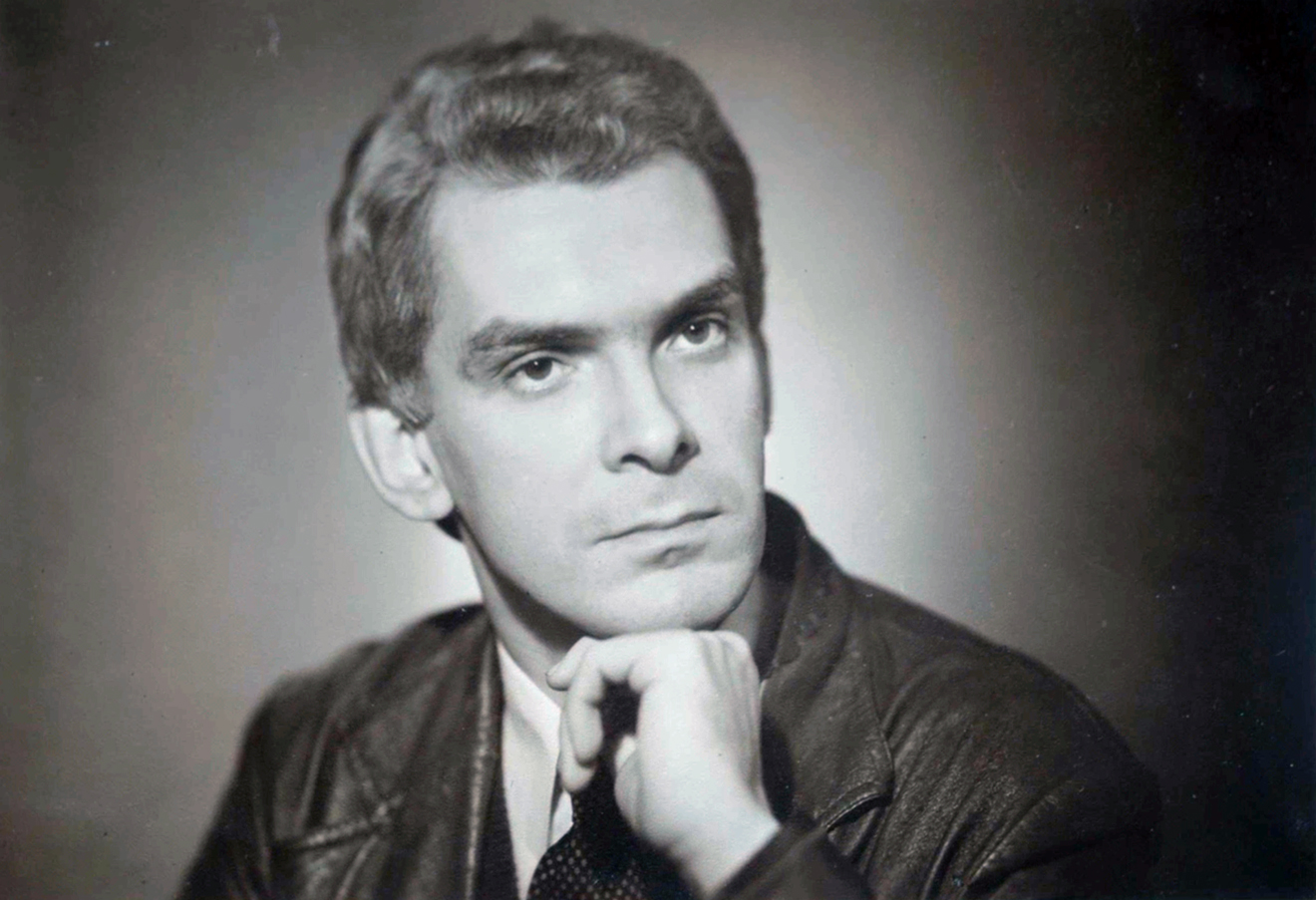

Литературовед, специалист по творчеству Александра Блока, Валерия Брюсова, Андрея Белого, Максимилиана Волошина, Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус и других символистов. Член-корреспондент (1997), академик Российской академии наук (2008), доктор филологических наук. С 1971 года — сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом). Тема кандидатской диссертации (1985) — «Валерий Брюсов и литературное движение

Научные интересы: история русского символизма.

О смерти Сталина

Первое воспоминание у меня как у Льва Толстого: меня купают в ванночке в теплой кухне. Не знаю, правда, это мое личное воспоминание или я это у Толстого вычитал. Одно из ранних воспоминаний — кончина товарища Сталина. Меня это очень поразило, потому что я впервые наблюдал разницу восприятий в нашей квартире, которая тогда была коммунальной. Соседка причитала: ой, куда ушел наш отец родной, как мы дальше будем жить и прочее. Мама пришла с сухими словами, что умер Сталин. Я тогда не знал, кто такой Сталин, но понял, что случилось

О дедушке-парикмахере, коммунальной квартире на Заставской улице и блокаде

Эта коммунальная квартира за Московской заставой раньше принадлежала всей нашей семье: мы — петербуржцы и прослеживаемся в этом качестве до 60-х годов XIX века. Мой дедушка, умерший от голода в блокаду, имел две парикмахерские и сам был парикмахером. Одна находилась на углу Заставской улицы и ныне Московского, а изначально Забалканского проспекта, а вторая — на первом этаже нашего дома на Заставской улице (на втором этаже была квартира). После войны нас уплотнили, но соседи были только одни, и мы хорошо ладили, так что всех прелестей отечественной коммунальной жизни с кастрюлями на замке и прочим мне видеть не доводилось.

Отец мой, Василий Васильевич Лавров, работал в Арктическом и Антарктическом институте в Фонтанном доме, во флигеле которого жила Ахматова. Он занимался физикой и механикой льда и плавал на известном ледоколе «Ленин». А мама, Нина Борисовна Лаврова, в девичестве Аверкина, — врач и заведовала педиатрической поликлиникой. Мама окончила школу 22 июня 1941 года. Большинство мальчиков из ее класса с войны не вернулись. Она работала в блокаду на Ржевке — это предместье Питера к востоку от Охты — в

Мама провела здесь всю блокаду — от первого до последнего дня. И бабушка, ее мать, тоже. Вторую бабушку с Заставской улицы эвакуировали в 1942 году, после самой тяжелой зимы. В детстве, наряду с впечатлениями от купаний в ванне, самые первые были у меня известия о том, что творилось в блокаду, — не официального свойства, а чисто бытового. Так что все детали блокадной жизни мне были известны почти с младенчества. Была в семье ритуальная установка — не выбрасывать ни одного кусочка хлеба, хоть бы он был засохший, заплесневелый и так далее. Можно выбросить пирожное, кусок мяса, но никак не хлеб. И еще были постоянные попреки, что я не ем то, что мне не нравится, и не те бутерброды предпочитаю. Меня укоряли, что я не сидел без воды и хлеба и являю собой капризное существо.

О любви к приключенческой литературе и ненависти к советской

Библиотека отца состояла из физических, химических и прочих книг, и я собирал художественную литературу вместе с бабушками, которые мне дарили книги. То есть с нуля. Я научился читать так: бабушка читала мне «Тома Сойера», и я следил за движениями ее пальцев. Так я освоил этого «Тома Сойера» и читал его уже сам по нескольку раз. А потом «Робинзона Крузо», Жюля Верна, Майн Рида, «Хижину дяди Тома». Это были мои первые книги, на которых я воспитывался. Сейчас они, затертые до основания, находятся у меня на даче. Именно это привило мне любовь к литературе, притом, что характерно, к литературе зарубежной, хотя в конце концов я стал русистом. Конечно, в детстве все читали и Корнея Чуковского, и сказки Пушкина, но больше всего меня воспитывала и организовывала мое сознание эта приключенческая литература, не всегда на детей рассчитанная. Что касается раннего чтения, то у меня была совершенно элиминирована советская литература. А когда

О тусклых школах и малом филфаке

Потом мы переехали с Заставской улицы поближе к Кировскому заводу в отдельную квартиру. Так что я учился в двух школах. Обе были самые обычные, и впечатления от них остались тусклые и малоприятные, как от унылой и достаточно назойливой в своих требованиях советской идеологической конторы. В выпускной характеристике мне написали: интересуется литературой, но не интересуется общественной работой.

Родители долго не могли смириться с тем, что я не хочу идти по физической или тригонометрической части, и собирались даже поступить меня в Институт водного транспорта, поскольку там был блат. Но меня не удалось переубедить, и я стал ходить на малый филфак. Это было объединение для старших школьников, которым руководили студенты старших курсов филологического факультета Ленинградского университета. Среди преподавателей были такие известные люди, как ныне покойный поэт Витя Кривулин. На малом филфаке я познакомился с моим другом и будущим соавтором Сергеем Гречишкиным. И с этого у меня началось филологическое образование.

Про малый филфак

О простуженном Проппе и лекциях по фольклору

Филфак нашего времени — это 1966–1971 годы. Нашими преподавателями были крупнейшие ученые, крупнейшие русские филологи, притом в основном на кафедре русской литературы. На первом курсе я слушал лекции о былинах Бориса Николаевича Путилова, классика фольклористики. Владимир Яковлевич Пропп, крупнейший фольклорист, прочел нам несколько лекций о сказках, и больше всего я запомнил не столько их содержание, сколько то, что он был чудовищно простужен и кашлял через каждые два слова.

О Борисе Федоровиче Егорове, палитре русской критики и зарезанном томе переводов

Борис Федорович Егоров читал курс истории русской критики, которая тогда освещалась исключительно в демагогическом плане, представляли ее четыре столпа: Белинский, Добролюбов, Чернышевский и Писарев. Борис Федорович посвящал лекции тем авторам, которых он тогда сам изучал впервые — основательно и в объективном ключе. Славянофилам — Алексею Степановичу Хомякову, Ивану Киреевскому; либеральным критикам — Анненкову и Валериану Майкову и тому подобное. То есть палитра представала во всех цветах, а не только в одном, красно-коричневом, как во всех официальных курсах. Из этих лекций мы почерпнули массу того, чего не было в тогдашних учебных пособиях.

Он же вел первый просеминар по поэтике и истории литературы, где мы писали наши первые даже не курсовые, а предкурсовые работы. Борис Федорович давал полную свободу в выборе тем и интерпретаций. Я тогда только что прочитал купленную в букинистическом магазине книгу сказок Ремизова и вызвался написать разбор поэтики и ритмической организации сказки из его книги «Посолонь». Борис Федорович очень одобрил эту работу и даже сказал, что надо бы ее напечатать, хотя, конечно, она была еще ученического уровня.

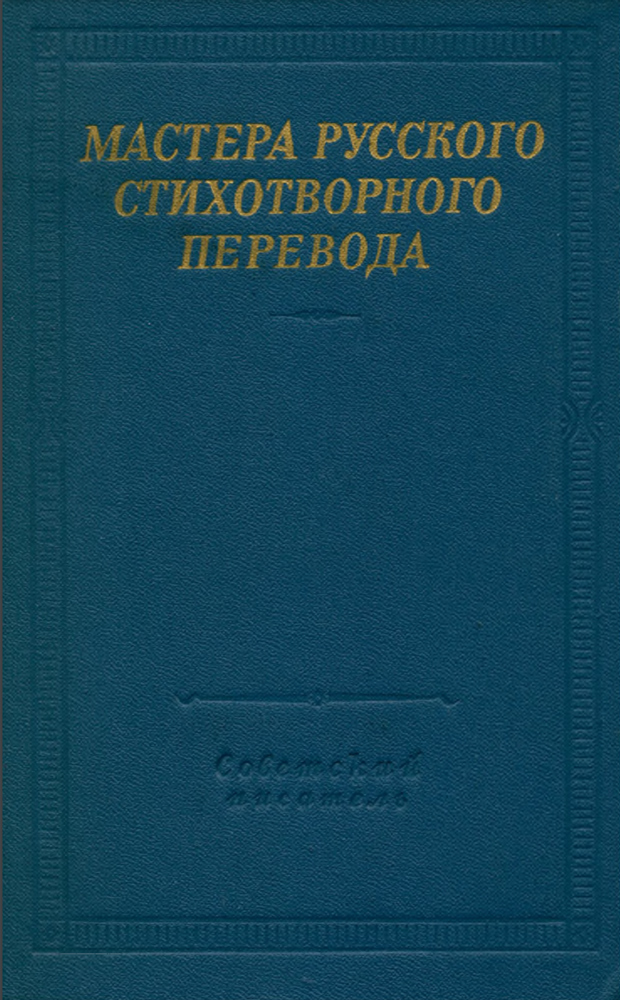

Его очень любили студенты, потому что он с ними всегда находил общий язык и был человеком своего круга. Тогда как раз была зарезана цензурой двухтомная книга «Мастера русского стихотворного перевода» в серии «Библиотека поэта», подготовленная Ефимом Григорьевичем Эткиндом. Из первого тома выдрали крамольную страницу, где Эткинд посмел написать, что в 30-е годы многие яркие поэты, не имея возможности работать и выражать себя в индивидуальном творчестве, вынуждены были перейти на переводческую деятельность и тем самым у нас образовалась целая плеяда замечательных переводчиков. А второй том полностью пошел под нож, потому что цензура потребовала вычеркнуть Гумилева, Ходасевича, Жаботинского и вместо них вставить других переводчиков. Это требовало печатания нового тиража в обновленной версии.

Мы с Сережей гордо принесли эту книгу Борису Федоровичу Егорову, который тогда был заместителем главного редактора «Библиотеки поэта». Он сказал: «У, ребята, поздравляю вас, какие вы молодцы, какие вы умельцы» — и тому подобное. В этом плане мы с ним были совершенно накоротке: ни возрастная дистанция, ни

О Павле Наумовиче Беркове и брюсовском спецсеминаре

Первый научный семинар по Брюсову организовал Павел Наумович Берков — классик изучения литературы XVIII века, параллельно всю жизнь интересовавшийся Брюсовым. Он объявил спецсеминар по Брюсову, и там мы с Гречишкиным сделали нашу первую работу о биографических источниках романа «Огненный ангел», которая позднее в доработанном виде была напечатана в Венском славистическом альманахе и еще дважды переиздавалась в российских изданиях. Павел Наумович был моим первым учителем. После его кончины в 1969 году мы, как сироты, перекочевали в смежный семинар — знаменитый блоковский семинар Дмитрия Евгеньевича Максимова — и уже в нем писали дипломные работы. Дмитрий Евгеньевич был человек сложного характера и ревнив. В его семинаре мы считались чужаками: дружба, соавторство и душевное согласие установились у нас позднее.

О самом модном семинаре

Блоковский семинар был самым модным из всех семинаров. Это был поэтический семинар: Дмитрий Евгеньевич и сам был поэт, тогда писавший непригодные для советской печати стихи — они были опубликованы уже посмертно. Он был поклонником лирически ориентированного литературоведения, и поэтому туда стекались и поэты: ныне покойная Лена Шварц, ныне здравствующий Сергей Стратановский, тот же Витя Кривулин.

Блок был щитом, а доклады делали на разные темы. Таня Никольская — об обэриутах и Вагинове, Белла Улановская — о Федоре Сологубе. Дмитрий Евгеньевич общался с Жанной Матвеевной Брюсовой, вдовой Брюсова, и с Клавдией Николаевной Бугаевой, вдовой Андрея Белого. Он помогал Клавдии Николаевне — в том числе материально — вплоть до ее смерти в 1970 году. Последние годы она была прикована к постели и жила на нищенскую вдовью пенсию. Дмитрий Евгеньевич хранил полученную от Клавдии Николаевны посмертную маску Белого — она торжественно лежала в его кабинете на отдельной полке.

На блоковский юбилей он пригласил людей, которые близко знали Блока, и они выступали с воспоминаниями о нем: поэтессу Надежду Александровну Павлович, Самуила Мироновича Алянского, главу издательства «Алконост», в котором выходили почти все пореволюционные книги Блока. И мы имели возможность лицезреть живую историю литературы в лице этих блоковских близких друзей.

На семинаре была обязательная перекличка — у Максимова в этом смысле был

О дружбе с Максимовым

Он вел этот семинар с конца 40-х годов: первой его любимой ученицей была Зара Григорьевна Минц, которая сама стала крупнейшим блоковедом и специалистом по началу ХХ века. Эти семинары ему удавалось проводить даже в годы самого сильного мракобесия. Он прекратил их, когда ему было уже под 80 лет и надо было уходить на пенсию. Но, конечно, потом ему не хватало этой семинарской обстановки. Он очень любил устное общение, беседы на самые разнообразные общекультурные темы, обо всем на свете и часто звонил по телефону: «Саша, вы меня совсем забыли». Я говорю: «Дмитрий Евгеньевич, как я могу вас дергать без конца — вы человек занятой, и зачем мне вам надоедать своей персоной». Тогда мы договаривались о моем приходе к нему на определенный час. У него было строго регламентировано, кто когда приходит: он не собирал компаний, за исключением дней рождения или еще

О других важных встречах и знакомствах

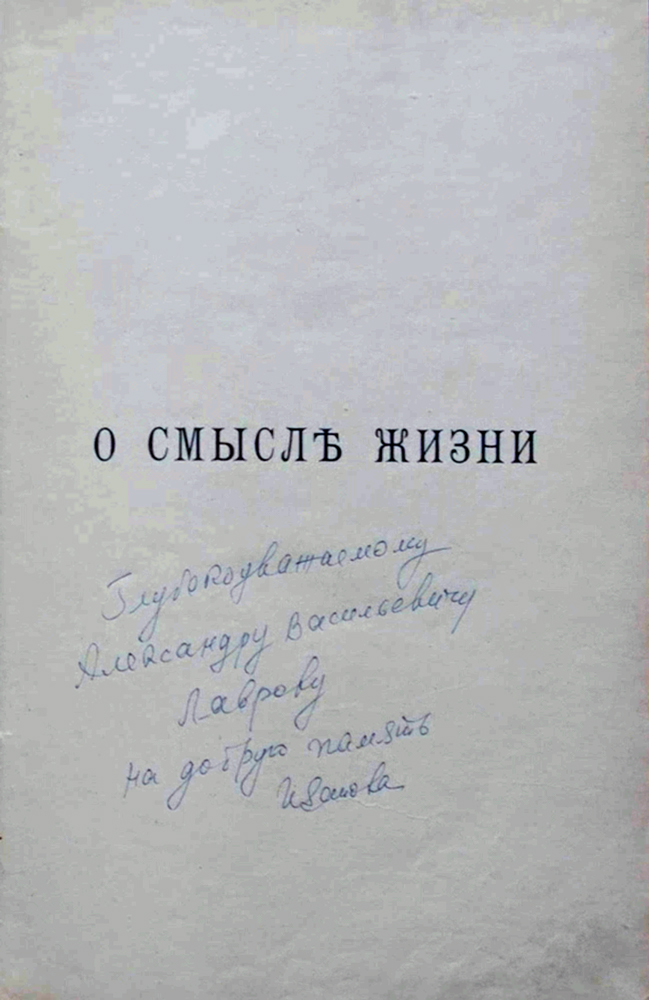

Через Дмитрия Евгеньевича я познакомился и подружился с Ниной Ивановной Гаген-Торн, которая хорошо знала Андрея Белого. Она была его ученицей и слушала его лекции в Вольной философской ассоциации — Вольфиле Вольная философская ассоциация (Вольфила) — общественная организация в Петрограде (Ленинграде) в 1919–1924 годах. В ее деятельности участвовали представители той части российской интеллигенции, которая в целом готова была принять Октябрьскую революцию, но считала, что для построения нового общества необходима также и духовная революция.. А через нее — с Еленой Юльевной Фехнер, искусствоведом, специалистом по голландской живописи. В юности она была романтически влюблена в Андрея Белого, который писал к ней очень проникновенные письма. Их я опубликовал с разрешения дочери Фехнер. Познакомился я и с Ириной Разумниковной Ивановой, дочерью видного литературного критика и идеолога «скифства» «Скифы» — группа русских писателей и деятелей искусства, принадлежащих к философско-политическому течению социалистической направленности, близкому к левым эсерам. В Октябрьской революции «скифы» видели проявление очистительной «восточной» стихии и начало духовного преображения человечества. Иванова-Разумника, которым я занимался одним из первых. Она жила рядом с Сенной площадью в маленькой комнатушке в коммунальной квартире на нищенскую пенсию. От нее мне даже достались некоторые книжки, принадлежавшие Иванову-Разумнику.

У меня стоит портрет Сергея Алексеевича Аскольдова Сергей Алексеевич Аскольдов (1871–1945) — русский религиозный философ, публицист.. Дмитрий Сергеевич Лихачев, его ученик по религиозным кружкам 20-х годов, меня связал с дочерью Аскольдова, которая тоже жила в Питере и сохранила философские религиозные диалоги Аскольдова и некоторые другие его рукописи, которые я опубликовал уже в постсоветское время с предисловием Лихачева. Этот снимок был в изуродованном виде, но Дмитрий Сергеевич нашел реставратора, который привел его в нормальный вид. Один экземпляр достался мне.

О первой поездке в Тарту и конференциях

Другим местом образования и формирования для нас был Тартуский университет. Тогда не надо было преодолевать границу, так что автобус проскакивал Нарву так же, как и все другие населенные пункты. Чаще всего это было ночью — мы приезжали в Тарту

Мы с Гречишкиным — а также наш однокашник Гарик Левинтон и некоторые другие — стали ездить на студенческие конференции, которые устраивались на кафедре русской литературы Тартуского университета. В материалах этих студенческих конференций появились наши первые публикации. На заседаниях мы обнаружили совершенно другую атмосферу. Это были подлинно научные, задорные, яркие публичные мероприятия. Обычно все эти конференции —

О непоступлении в аспирантуру и работе секретарем академика Алексеева

В аспирантуру нас с Гречишкиным рекомендовал тогдашний ученый секретарь Пушкинского Дома Владимир Николаевич Баскаков. Он был в той группе лиц, которая не принимала экзаменов, но предупредил нас, что вопросы будут по нашей теме. Нам же задали вопросы по совершенно другим темам, к которым мы не готовились. В результате мы оба в аспирантуру не прошли: мне поставили четверку, а Гречишкину — тройку. Тогда Баскаков предложил мне штатное место в Пушкинском Доме в качестве референта академика Алексеева, и следующие десять лет я провел каждый день общаясь с Михаилом Павловичем. А Гречишкин пошел работать в журнал «Правоведение», а потом учился в Пушкинском Доме в заочной аспирантуре. Так сложилась моя работа: благодаря ей я имел возможность каждодневно общаться не только с замечательным ученым, но и с людьми, которыми он был окружен.

О неумении навязываться и ворохе писем Блока в кошелке

Я человек достаточно замкнутого свойства и не умею навязываться людям. Мой старинный друг Александр Ефимович Парнис сам со всеми вступал в переписку — писал в Париж Борису Зайцеву, контактировал с Давидом Бурлюком, с Николаем Харджиевым, с Алексеем Кручёных. То есть самозабвенно варился во всем этом. Я же обращался к информантам только тогда, когда это требовалась. Дмитрий Евгеньевич Максимов сосватал нас к Нине Ивановне Гаген-Торн, а Лихачев — к Александре Сергеевне Алексеевой-Аскольдовой, но это были единичные случаи, и я не могу сказать, что знал многих, кто еще жил в Питере. Была, например, жива Ольга Гильдебрандт-Арбенина, жена Юрия Юркуна из круга Кузмина. Я с ней не был знаком. Была жива вдова Константина Вагинова. Я же чаще всего обращался к людям, когда этого требовал поиск фактологической информации или неизданных текстов. Хотя бывало, что некоторые информанты сами на меня выходили.

Например, одна старушка владела рукописью ранней большой поэмы о Мельмоте Скитальце Кузьминой-Караваевой — матери Марии, которая погибла в фашистском концлагере. И вот она сама появилась с этой рукописью, и мы ее опубликовали в ежегоднике «Памятники культуры. Новые открытия». Еще был случай, когда в Пушкинский Дом пришла c кошелкой вдова сына Михаила Леонидовича Лозинского. Она вынула оттуда ворох неизданных писем Блока к Лозинскому и говорит: «Тут

О тяге к terra incognita

До малого филфака меня больше интересовала старая литература — по преимуществу XIX век, не обязательно русский. А тут прошла целая плеяда новых имен — в 1965 году появилось первое издание Цветаевой в «Библиотеке поэта», в 1966-м — Белый. Эти же имена постоянно называли наши старшие товарищи с малого филфака. Так что тяга к модернистам возникла сразу — еще и потому, что это была terra incognita. Эти имена или были в загоне, или их издавали крайне скудно, как того же Брюсова. Был издан полностью только Блок, но он и написал не много. А Белого не было ни одной книги — с 30-х годов до 1966-го. Вся эта литература привлекала как некий неизведанный материк. Также мы осознавали, что это уровень творчества, сопоставимый с тем, что делали крупнейшие русские писатели в XIX веке, уровня Гоголя, Тургенева и кого угодно. А Мережковский, Зинаида Гиппиус, Ходасевич и другие находились при советской власти или в загоне, или в оклеветанном виде.

Большинство из них были не в ладах с режимом, который тогда царствовал в стране, и это тоже был значительный притягательный момент. Заниматься мы ими начинали именно в плане источниковедческом, то есть уже тогда писали о них честно, без поправок на идеологические диктаты и нормы письма, заданные пореволюционными десятилетиями. Собственно, единственное, чем я горжусь в своей практике тех лет, — это то, что я могу переиздать сейчас любую из работ советского времени, никак ее не корректируя. То есть найдется много чего нового дополнительно написать, но это не значит, что я должен

Об увлечении символистами и комментарии как способе контрабанды

Символизм — это большое течение, а акмеисты — маленькая группа. К тому же акмеисты уже были разобраны: Тименчик занимался Ахматовой, Мандельштамом — известный фанатик Мандельштама Саша Морозов, Гумилевым — Нелли Иванникова, которая мало что напечатала, но прокопала массу материалов. Первая наша совместная работа с Гречишкиным была «Брюсов и Андрей Белый». Брюсов — лицо достаточно признанное, он и в ВКП(б) состоял, ну и Белый как пристежка к нему. Вот так и пошло: Брюсов и Белый — два основных автора, которыми я всю жизнь занимаюсь. Потом к ним присоединились Мережковский, Волошин, Блок и так далее.

В основном мы занимались публикацией неизданных материалов из архивов и архивными разысканиями. Архивную единицу можно было ввести в оборот без солидного идеологического сопровождения — просто охарактеризовав конкретную ситуацию, конкретное лицо, персонажа. Вот тогда у нас и появился новый тип комментария — развернутого, с большими дополнительными этажами материалов. Первым его освоил Гарик Суперфин еще до своей посадки: его стиль работы — к письму в четыре строки давать комментарий в четыре страницы. Образец такой работы — письма Ахматовой к Брюсову (совместно с Романом Тименчиком), где писем несколько строчек, а работа на 20 страниц. Это была возможность контрабанды — за счет

О психологии творчества и незаконченных сюжетах

У меня не возникает связи с моими героями — скорее понимание, что мог написать, а чего не мог написать тот или иной писатель. Поэтому несколько моих работ посвящены реконструкции неосуществленных или незаконченных замыслов. Примерно зная психологию творчества, кругозор мысли и творческие интересы того или иного писателя — скажем, Андрея Белого, — я могу себе представить, как мог бы развернуться тот или иной сюжет в его интерпретации, сюжет намеченный, продуманный, но не реализованный в полном объеме. Так я, например, написал работу «Производственный роман Андрея Белого». Он собирался его писать в начале 30-х годов, когда пытался наладить жизнь после ареста жены и разгрома антропософского общества и доказать свою советскость на официальном уровне. Но так и не написал. Я занимаюсь реконструкциями этого замысла и прихожу к выводу, что производственный роман получился бы с двойным дном, потому что единственная производственная практика, которая была у Белого, — это строительство антропософского центра в Гётеануме. И только этими личными впечатлениями и переживаниями он мог воспользоваться, когда стал бы кроить этот так и не скроенный сюжет.

О Викторе Андрониковиче Мануйлове

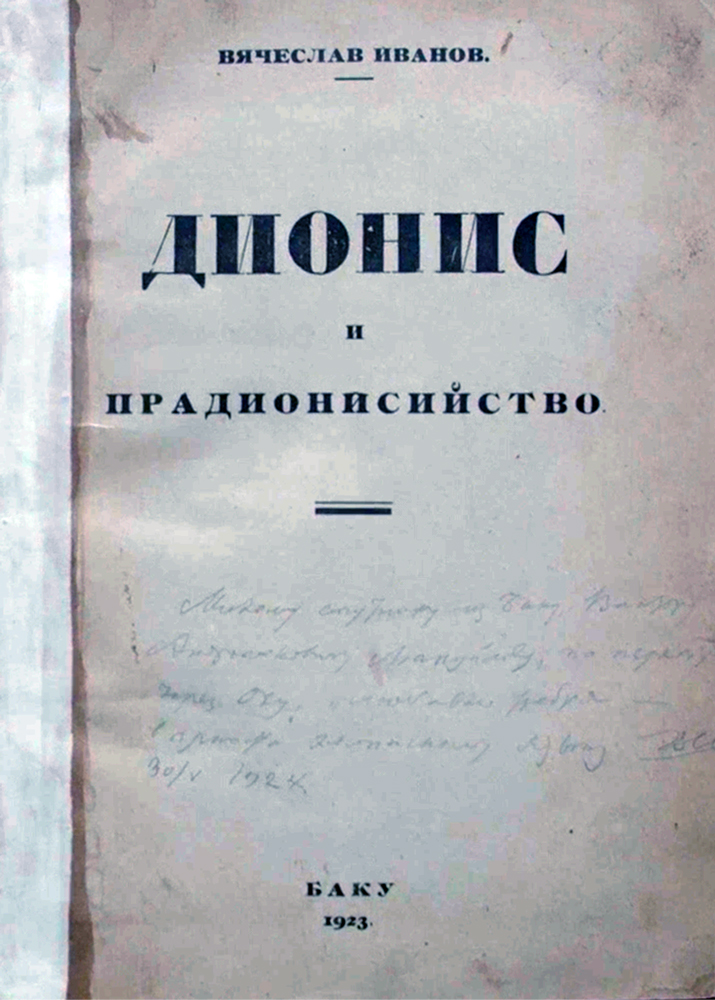

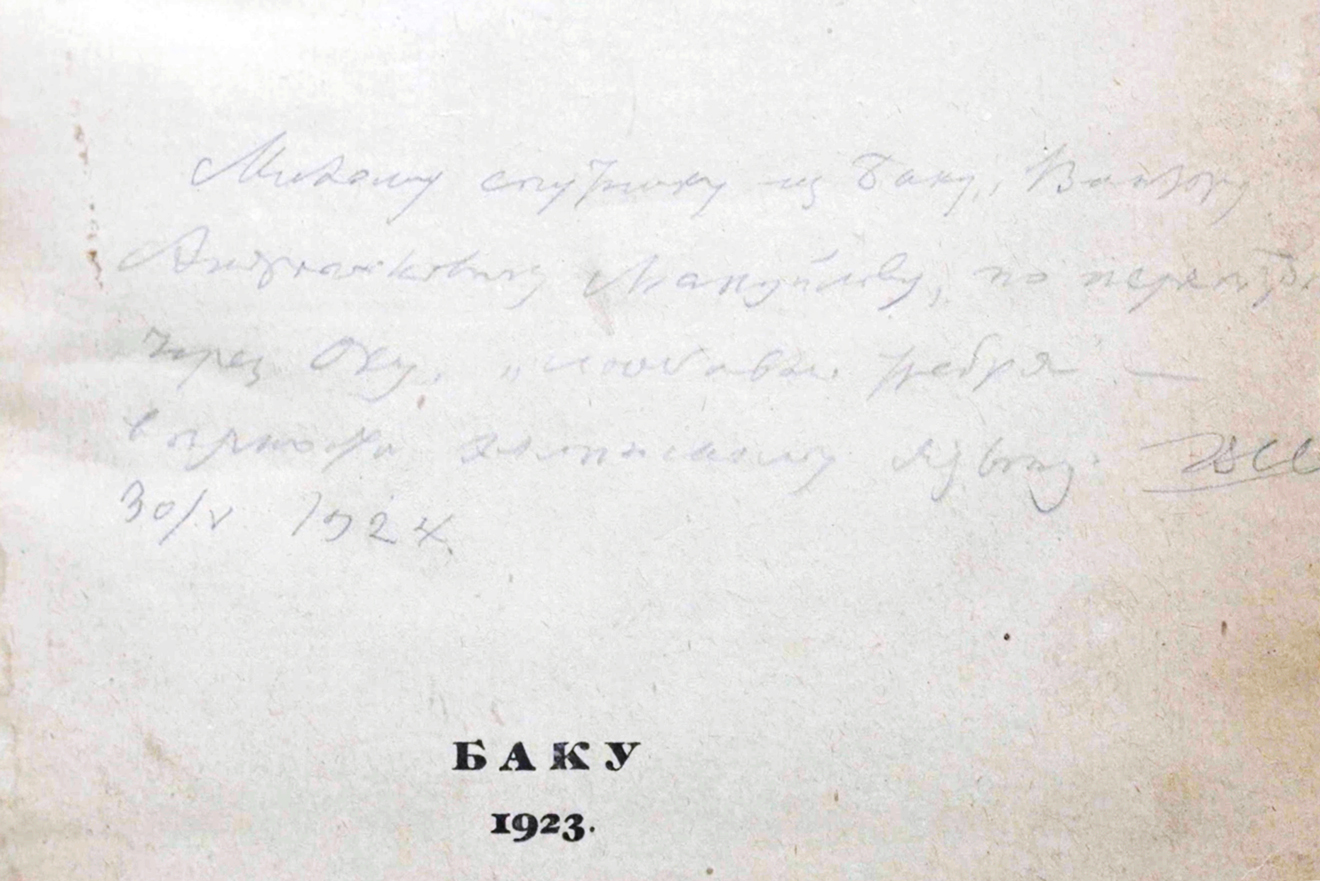

У меня в кабинете висит фотография, где Вячеслав Иванов запечатлен со своими учениками. Она висела над кроватью Виктора Андрониковича Мануйлова, еще одного из наших профессоров. По основной своей специальности он был лермонтовед, а изначально поэт, переставший регулярно писать в 30-е годы. А еще он был профессиональный хиромант. Лично у Виктора Андрониковича я не обучался — разве что он читал нам на первом курсе общую лекцию — введение в литературоведение. Он был человек исключительно широкого круга контактов и редчайшей доброжелательности. Готов был восхищаться даже теми писаниями, которые требовали гораздо более критического отношения. В его градации существовали только две оценки: пять и четыре.

Мануйлов всячески способствовал сохранению архива Волошина и передаче его в Пушкинский Дом, содействовал первым публикациям волошинских акварелей и первым его выставкам. Он видел Волошина всего несколько дней, а потом с ним только переписывался. Наиболее тесные связи он поддерживал с его вдовой, каждый год ездил в Коктебель, жил в волошинском доме и занимался разборкой архива. Марья Степановна в этом была совсем малосведущая и могла

У нас завязались контакты в 1971 году на Брюсовских чтениях в Москве, где он делал доклад «Брюсов и Волошин». А у нас с Гречишкиным были перекопированы письма, которых он не знал, мы их ему предоставили, он с большими благодарностями внутри этой статьи их напечатал, и с тех пор у нас завязались контакты, личные и частные.

У Мануйлова было набрано много материала, но он не был ни сгруппирован, ни прокомментирован. Я собрал команду из комментаторов, и с этого начались наши регулярные деловые общения. К сожалению, он не дожил до выхода в свет «Ликов творчества» — его настигла возрастная болезнь, и он умер в психоневрологическом интернате на «Удельной». По завещанию ко мне отошли его книжки и некоторые архивные единицы, в частности воспоминания о Вячеславе Иванове Сергея Витальевича Троцкого, друга его семьи, которые я опубликовал в «Новом литературном обозрении». Среди этих книг есть раритеты, в том числе с автографами Вячеслава Иванова. В Бакинском университете Иванов был профессором в начале 1920-х годов, Мануйлов был его любимым учеником, сопровождал в последней поездке в Москву и присутствовал при его последнем свидании с Брюсовым. Иванов говорил тогда Брюсову: «До чего ты докатился, Валерий, почему ты так загубил свой талант». А Брюсов ничего не мог ответить, только

О целине

То, что я публикую впервые, действительно публикуется впервые. Но иногда этому предшествовало знакомство других исследователей с тем же материалом, и они его

Только за последние годы нам удалось более или менее собрать и издать Андрея Белого. «История становления самосознающей души», его важнейшее философское сочинение, издано впервые моими коллегами только в прошлом году. Мы издали его важнейшие эпистолярные комплексы — переписку с Ивановым-Разумником, переписку с Эмилием Метнером, письма к Маргарите Морозовой, в полном виде его переписку с Блоком. Это все материал, давно находившийся в архиве и использовавшийся, но остававшийся невостребованным, не прокомментированным в полном объеме. Эпистолярные тома Волошина на две трети содержат письма, впервые публикуемые по рукописям. Архив Брюсова вообще до сих пор толком не освоен — масса его незавершенных замыслов, и исторических, и филологических, по сей день лежит в рукописях. Не изданы его эпистолярные большие комплексы — письма к жене и родителям, письма к поэту-символисту Александру Лангу-Миропольскому, очень важные юношеские письма и много других вещей, которые просто ждут своего часа.

О планах

У меня была давняя идея подготовить том «Литературного наследства», посвященный полному изданию переписки Брюсова и Петра Перцова. Это редактор журнала «Новый путь», крупный публицист, поэт, фигура из круга Мережковского, Зинаиды Гиппиус и Розанова, с которым у него переписка в 300 писем. Переписка с Брюсовым продолжалась около 15 лет, и там около 350 писем. Первыми их стал публиковать сам Перцов — в советские годы он жил здесь и бедствовал. И вот он издал в Государственной академии художественных наук письма Брюсова к нему за первые четыре года, потом издавал спорадически эти письма в разных журналах. В 1937 году Дмитрий Евгеньевич Максимов поместил подборку писем в символистском томе «Литературного наследства». Но в полном объеме это не было издано. Мы собирались это делать вместе с покойным Николаем Котрелевым, но руки не дошли. Так что это замысел, до которого руки доходят только сейчас, а так ему лет 20.

В планах у меня продолжить исследования Волошина — тех аспектов, которые собранием сочинений обойдены. Там нет работ текстологического характера, которые академическим образом препарировали бы автографы поэм и стихотворений. Архив Волошина очень хорошо сохранился, и письма к нему представлены почти исчерпывающим образом, за исключением тех, которые погибли под дождем или были утрачены. Но архивы корреспондентов Волошина часто погибли вовсе или сохранились в незначительном количестве. Поэтому существует целый ряд односторонних переписок, и как раз в таких односторонних переписках самые интересные письма — те, в которых говорится не только об этих корреспондентах, но и о самом Волошине. Часто там дается

О работе с рукописями и датировке писем

Сначала их надо скопировать, перевести в наш орфографический и пунктуационный режим, датировать, что часто очень трудно. Например, мы с Николаем Богомоловым Николай Алексеевич Богомолов (1950–2020) — филолог, специалист по Серебряному веку, стиховед. делали переписку Брюсова и Нины Петровской. Это романическая переписка, в которой тонны любви и еще большие тонны страданий от поруганной любви. Значительную часть писем Брюсова Петровская уничтожила. Брюсов их хотя бы датировал, а она — нет. Поэтому даты такие… очень поощряющие исследователя: «пятница» или, например, «вечером». Вот как быть с такими датировками? Если внутри письма есть

Хорошо, если письмо датировано самим автором или сохранились конверты и можно датировать по штемпелям. Или открытка — там всегда стоит штемпель получения. Если, например, известно: «Получено 17 декабря

Затем идет выстраивание общего хронологического ряда переписки, двусторонней или односторонней, и комментирование — пояснение реалий, которые в письмах содержатся. Тут существуют разные методы. Можно комментировать лицо при первом упоминании, но я предпочитаю использовать в больших работах аннотированный указатель имен, чтобы не писать

О поиске иголки в стоге сена и голых дикарях у костра

Самое любимое — это когда находишь реалию или обстоятельство, которое было очень трудно отыскать, иголку в стоге сена. Например, приходится полгода просматривать газеты и искать, на какой странице было

Однажды, комментируя статью Волошина «Лица, маски и нагота», я споткнулся на таком эпизоде. Волошин пишет: Чарльз Дарвин, путешествуя на корабле «Бигль», плыл вдоль Огненной Земли и удивился тому, что идет снег, а местные племена ходят нагишом. Он обратился к