Чтение на 15 минут: «Романтик тюрьмы»

Попав в Россию, доктор Фридрих Йозеф Гааз, или Федор Петрович, тут же начал заниматься переустройством местного тюремного быта вообще и параш — тюремных сортиров — в частности. Arzamas публикует фрагмент статьи Валерия Абрамкина «Из преданий о докторе Гаазе». Полный текст, а также другие статьи и интервью диссидента и правозащитника можно прочитать в сборнике, который к его 75-летию выпустил Центр содействия реформе уголовного правосудия

Неприличные дела доктора Гааза

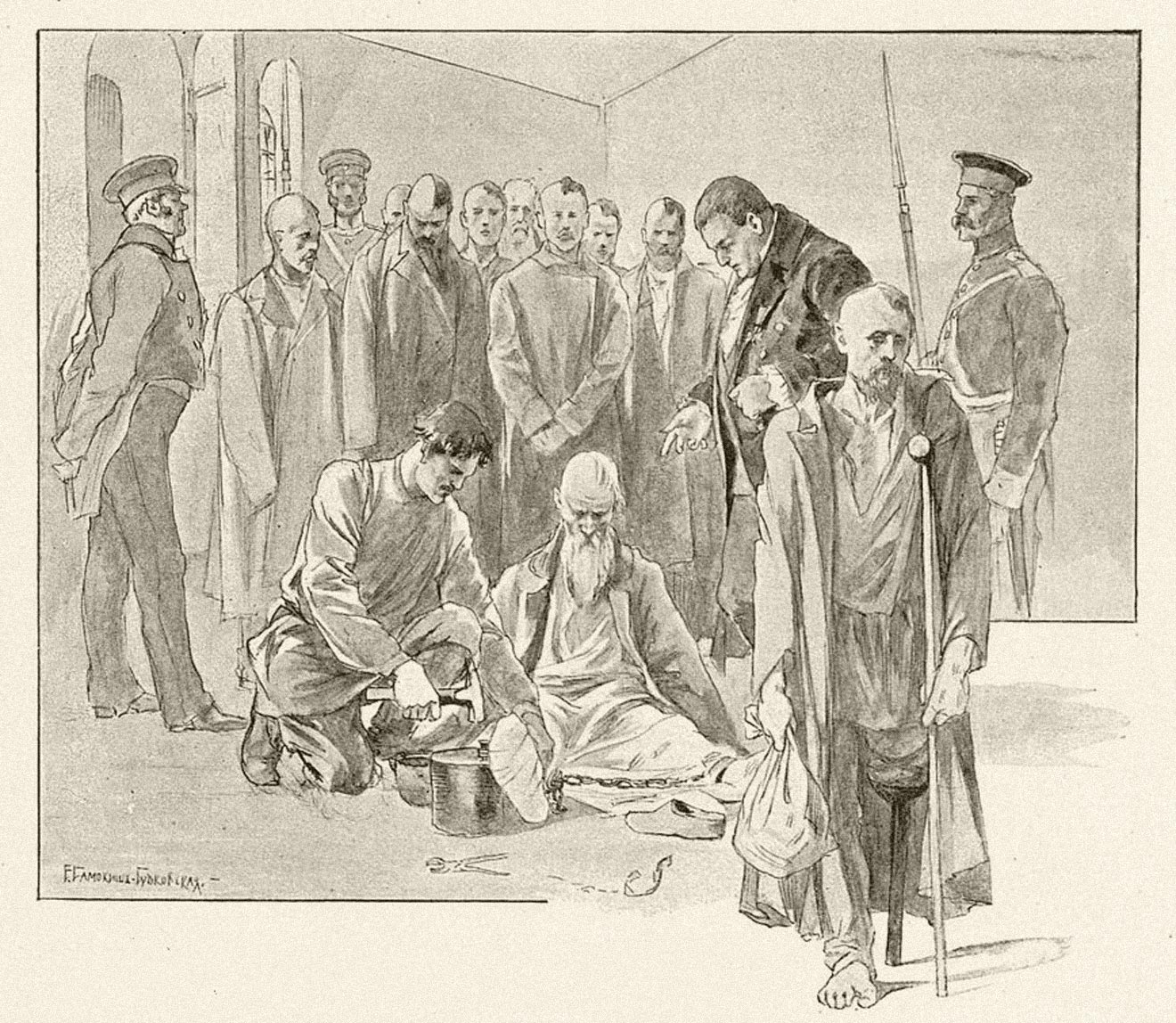

Истории про идеальнейшего, душевнейшего «чудака-филантропа» Гааза Немец Фридрих Гааз (1780–1853) приехал в Москву в 1806 году и в первые же месяцы проявил свои врачебные навыки, работая доктором в кадетском корпусе и — бесплатно — в богадельных домах. Через год Гааза назначили главным врачом крупнейшего военного госпиталя, Павловской больницы, а после европейского похода, последовавшего за Отечественной войной 1812 года, Гааз окончательно обосновался в Москве и взял русское имя Федор. В 1828 году Гааз получил предложение стать главным врачом московских тюрем: в течение 25 лет он лечил арестантов и помогал им — как московским, так и идущим этапом через столицу. Помимо прочего, Гааз был автором важных исследований о курортологии и основал в Москве службу неотложной медицинской помощи и несколько больниц для неимущих. неизменно воспроизводятся (в основном из А. Ф. Кони Анатолий Кони (

«В нижнем этаже 24 женщины и столько же служащих мужчин и женщин пользуются одной маленькой комнатой… Три года забочусь я об устранении сего бедствия… Но член тюремного комитета архитектор и академик Быковский „имеет отвращение входить в суждение со мною по таким предметам“».

Деловую справку, которую у нас могут счесть доносом, Гааз разбавляет иноземным политесом: «разделяю со всей публикой почтение к талантам г. Быковского».

Можно определенно утверждать, что без душевно-прагматичного Гааза от прекрасных замыслов преобразователей из тюремного комитета, пожалуй что, и на бумаге ничего бы не осталось. В отношении «особенностей русского национального характера» у Гааза никаких иллюзий не было: веря в хорошие свойства человеческой природы, он не скрывал от себя ее слабостей и низменных сторон. Он знал поэтому, что «всуе законы писать, если их не исполнять» и что в русской жизни исполнитель самого прекрасного правила почти всегда быстро остывает, заменяя не всегда удобное чувство долга сладкою негою лени…

Из нескончаемого списка приземленных и «неприличных» дел доктора Гааза упомяну только два, которые были устроены им в

«Гааз… по несколько раз в день приезжал на работы; платил рабочим свои деньги, чтобы они не бросали некоторых работ и в праздники, после обедни; лазил по лесам, рисовал, рассчитывал, спорил…»

Вот как выглядел северный коридор Бутырки до устроения:

«В маленьких, скупо дававших свет окнах не было форточек; печи дымили; вода получалась из грязных притоков Москвы-реки; в мужских камерах не было нар; на ночь в них ставилась протекавшая и подтекавшая параша; не было никаких приспособлений для умывания; кухни поражали своею нечистотою… в углах камер, у стен с облупленною штукатуркою, покрытых плесенью и пропитанных сыростью, вырастали грибы…»

И после:

«Чистые, светлые камеры с нарами, которые поднимались днем, с окнами втрое шире прежних были выкрашены масляною краскою; были устроены ночные ретирады и умывальники, вырыт на дворе собственный колодезь и внутри двора посажены сибирские тополи, по два в ряд, „для освежения воздуха“».

Эти гаазовские сибирские тополи «для освежения воздуха» через гаазовские «окна втрое шире прежних» я лично наблюдал в Бутырке летом 1980 года. Меня туда «подняли» с целью подавления арестантской голодовки против духоты в камерах из-за не «гаазовских окон». Я сам себе не поверил. Спрашиваю дежурного вертухая: «Тополя — сибирские?» А тот отвечает: «Ну, сибирские… гаазовские».

До сих пор не пойму, как Гаазу вперед удалось устроить дело с тополями и «освежением воздуха» на века, это ведь не пирамида Хеопса и не Мавзолей. Однако устроил.

А говорят — филантроп. Все говорят. Даже Лев Толстой: «По-моему, такие филантропы, как, например, доктор Гааз, о котором писал Кони, не принесли пользы человечеству». Или Александр Герцен (в «Былом и думах»): «Доктор Гааз был преоригинальный чудак. Память об этом юродивом и поврежденном не должна заглохнуть в череде официальных некрологов…»

Позволю себе напомнить и смысл приведенного выше суждения архитектора и академика Быковского про доктора Гааза: неприлично интеллигентному человеку заниматься устройством отправления естественных (определенно — неприличных) надобностей медицинских работников и больных. Что уж тут говорить про арестантов. Такое вот отвращение исторически сложилось у российской интеллигенции к «не отрясающим прах» приземленного, бытового, насущного «с ног своих».

И еще одно суждение графа Толстого из воспоминаний А. Ф. Кони:

«В апреле 1898-ro мне пришлось иметь спор с Львом Николаевичем (Толстым) по поводу Федора Петровича Гааза, которого он упрекал в том, что он не отряс прах с ног своих от тюремного дела, а продолжал быть старшим тюремным врачом. В конце концов, однако, он согласился со мною в оценке нравственной личности святого доктора».

Ну и что же, нам теперь точку зрения авторитетного человека или гениального писателя считать истиной в последней инстанции? Да, может, на него затмение нашло или по непонятным ему самому причинам предвзятое отношение сложилось о

Лет тридцать назад я читал дневник одного известного писателя, записи относились к сороковым-пятидесятым годам XIX века, когда этот писатель был еще совсем молодым человеком. У меня осталось в памяти, что это были дневники Льва Толстого. Но сейчас уже точно не вспомнить: может быть, и не Льва Николаевича, а

Примерно в то же самое время, когда будущий писатель душевно страдал, доктор Гааз не за картами или душевными разговорами время проводил, а занимался как раз устройством вышеупомянутых ретирад и канализации, которые автоматически снимали проблему горшков и параш.

Вот здесь, пожалуй, и уместно будет употребить мутное слово «менталитет». Русский человек склонен к созерцательности, к тому, чтобы забывать о самых практических вещах, без которых потом замерзнешь или с голоду помрешь. Посидеть за водкой и провести душевные разговоры, посочувствовать — это нам в радость, мы лучше потом потерпим, а сейчас посидим, поговорим. В этом нет ничего плохого, такой «менталитет».

А прагматичным немцам, и в этом тоже нет ничего плохого, в радость окружающее под себя, под свое или под общее удобство практическую жизнь прилаживать.