«Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985 »

Куратор Каспарс Ванагс рассказывает о том, как он придумал и сделал выставку «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985», собранную из материалов архива Музея «Гараж». Выставка откроется 12 декабря 2019 года

Все советские дети играли в секретики — нужно было набрать красивых разноцветных фантиков и бумажек и потом, накрыв их кусочком стекла, закопать в тайном месте. О том, где закопаны сокровища, рассказывали только близким друзьям. Так и художники-нонконформисты создавали свое искусство тайно и устраивали в квартирах секретные выставки, приглашая туда только избранный круг.

Есть выражение «копаться в архиве» — будто речь идет о выкапывании из земли тех самых секретиков. Копаясь в архивных материалах, отбирая их и затем, как в игре, отправляя под музейное стекло, я исходил из того, что неформальное искусство 1960–70-х годов создавало поколение, стоявшее у истоков интернета. При этом их молодость прошла до появления социальных сетей. Мне было интересно проанализировать, как складывались круги общения в аналоговое время, как распространяли самиздат, как работали подпольные неформальные сети, как перепечатывали и тиражировали подпольную литературу (то, что теперь делается через кнопку Share). Художники-нонконформисты, создававшие произведения искусства, должны были решить, кому можно доверить свой секрет, а кому нет. Люди, знающие секрет, объединялись в социальные круги и через это общее знание ассоциировали себя с ними — сегодня нас похожим образом объединяют пузыри соцсетей.

Нонконформисты не проводили строгой границы между искусством и личной жизнью. С одной стороны, это осложняет работу искусствоведов и архивистов — не вполне понятно, что из наследия художников должно отправиться в музей, а что в архив. Непонятно, где предмет быта, а где искусство. С другой стороны, тем интереснее рассматривать архивные материалы, ведь их идентичность неоднозначна и может путешествовать из области повседневности в область искусства. Мне интересно показывать двойственность этих материалов, ведь в этом много игры. Расскажу о некоторых материалах, отобранных для выставки.

Феликс Соболев. «Я и другие»

Научно-популярный фильм Феликса Соболева «Я и другие» состоит из нескольких социально-психологических экспериментов, посвященных конформизму. Самый известный эпизод оттуда — когда дети называют цвет пирамидок исходя не из того, что они сами видят, а из того, что им говорят другие (подставные) участники эксперимента. В 1970-х годах выражение «обе белые» стало метафорой, обозначающей ситуацию, когда люди принимали абсурдную позицию власти вопреки здравому смыслу.

Работы Риммы и Валерия Герловиных

Художники Римма и Валерий были парой и не разделяли свое партнерство в искусстве и в жизни. Если сейчас существует семейная терапия и консультации для пар, но у того поколения было мало инструментов, чтобы разобраться в своих отношениях. Мне хотелось понять, как эти художники жили в таком сложном симбиозе, когда невозможно разделить жизнь и работу, реальность и искусство. Готовясь к выставке, я написал Герловиным и попросил их рассказать о том времени. Они ответили так: «Every artist is an artwork and we, working both together and seperately while remaining true to ourselves, were simultaneously each other» — «Каждый художник уже сам по себе произведение искусства. И мы, работая вместе и по отдельности, одновременно становились друг другом».

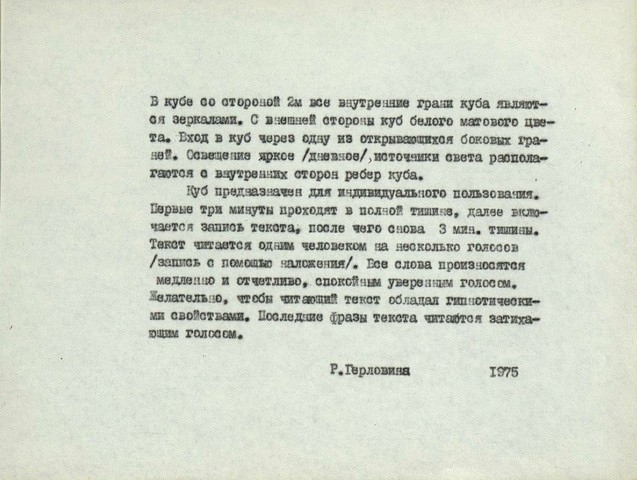

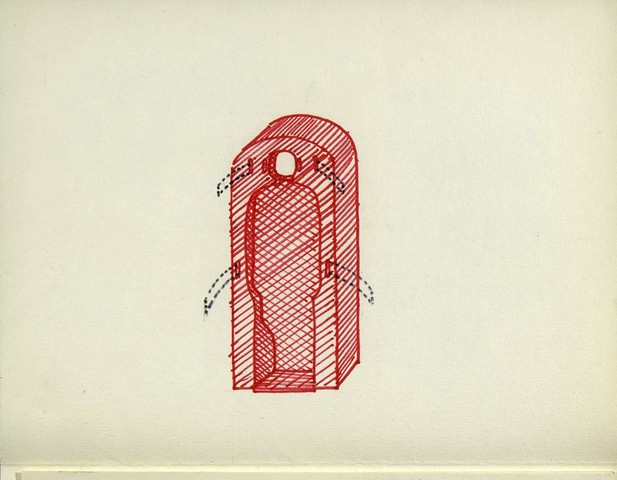

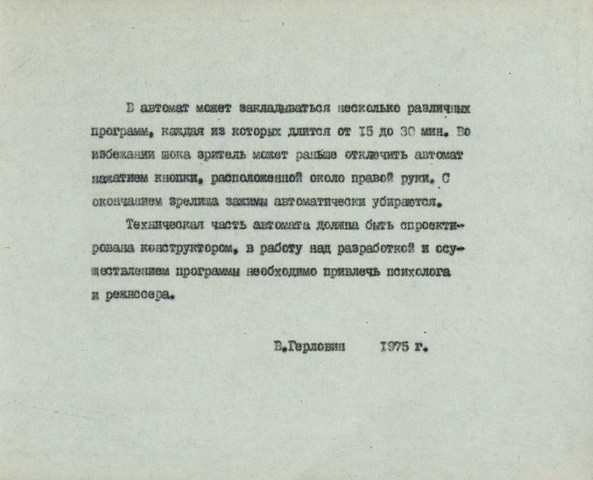

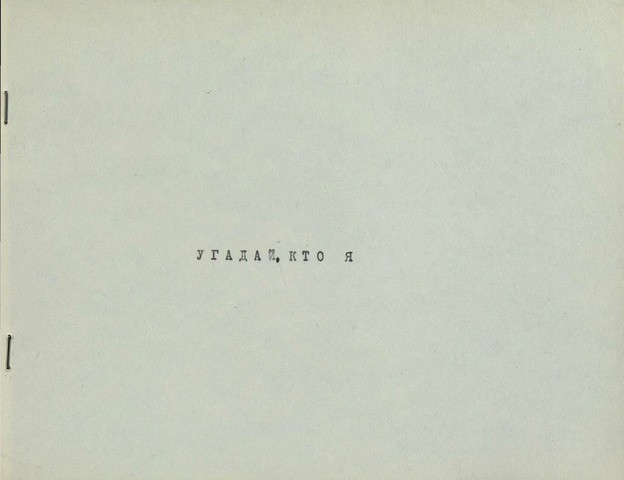

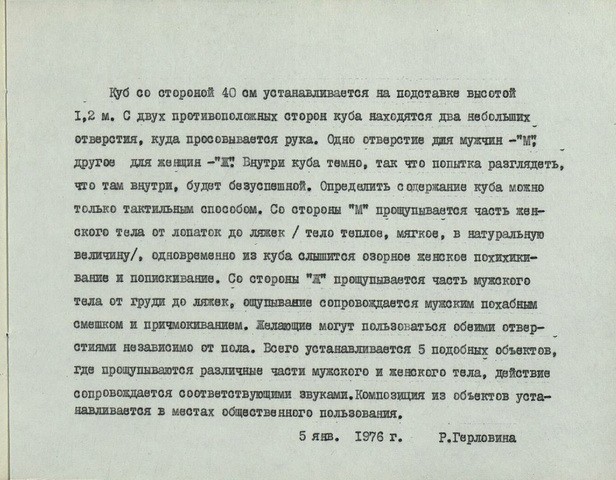

В 1970-х Герловины создали серию из сорока буклетов — инструкций, как построить инсталляцию. У художников не было ни денег, ни пространства, ни материалов для этих инсталляций: эти буклеты стали и литературным произведением, и произведением концептуального искусства, и техническим руководством к действию в будущем. Одну из этих инсталляций мы впервые построим для выставки «Секретики».

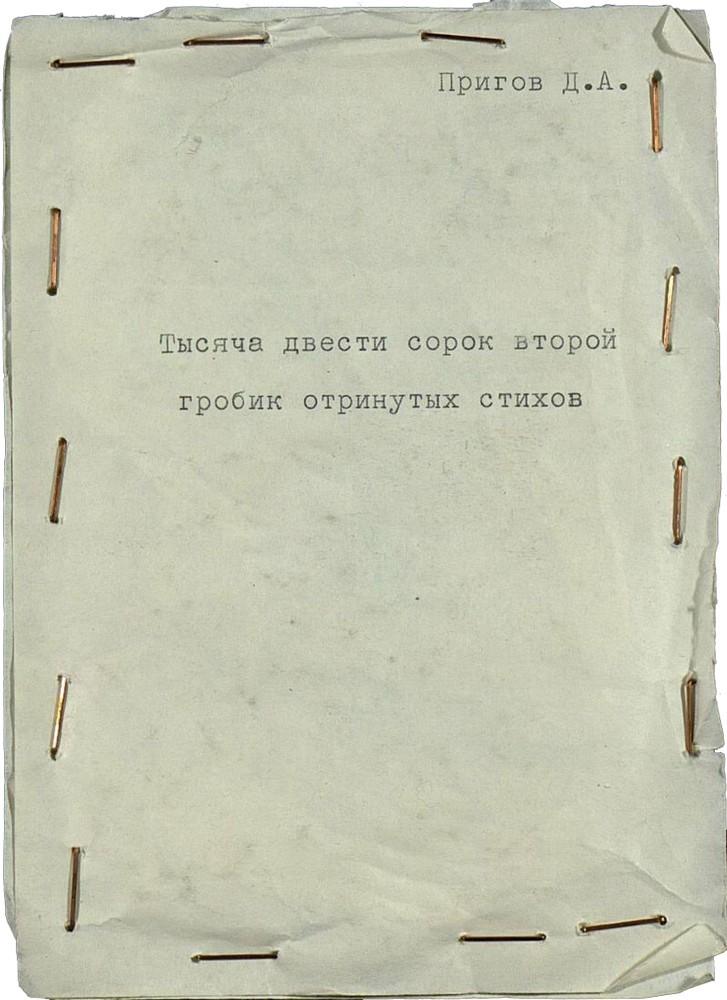

Дмитрий Александрович Пригов. «Гробики отринутых стихов»

Этот объект Пригова представляет собой очередной секретик: между двумя страницами бумаги, плотно скрепленными степлером, спрятаны некие листки. Что на них, мы не видим — есть только надпись на самодельном конверте: «Гробики отринутых стихов». С точки зрения литературного наследия мы, наверное, хотели бы открыть этот конверт и прочитать, что внутри. Но тогда мы безвозвратно уничтожим произведение искусства.

Многих художников-концептуалистов интересовала тема погребения и копания: они прятались в земле, хоронили себя (что снова отсылает нас к теме закопанных секретиков). Один из основателей арт-группы «Мухоморы» Свен Гундлах сам себя похоронил и ждал, пока остальные участники его найдут и откопают. Работа «Глазок» группы «Перцы» представляет собой муляжные картошки с вставленными в них дверными глазками — как глазки картошки. Эти муляжи не нужно было закапывать, но картошка тоже, конечно, связана с темой погребения. Мне в этой работе видится такая метафора: предыдущее поколение нонконформистов закапывало себя и свое искусство, и вот из него в изобилии выросло новое искусство — как картошка.

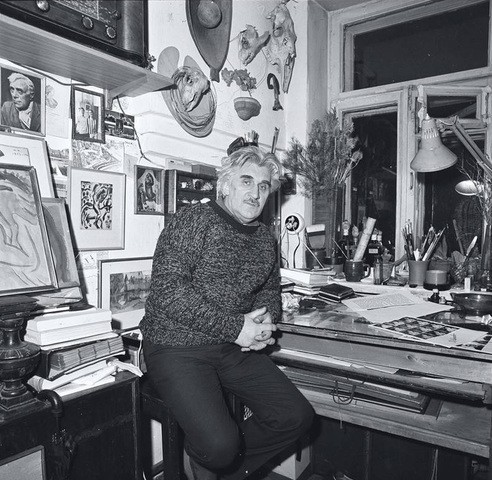

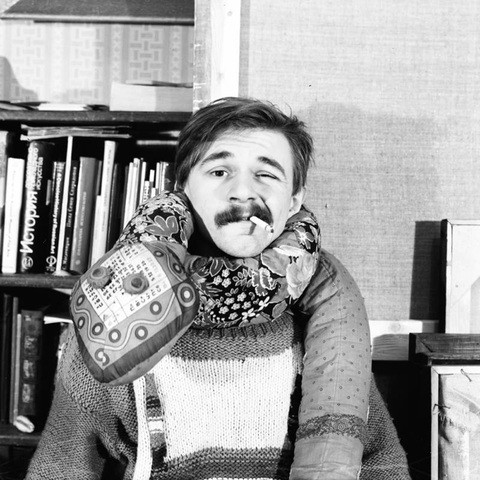

Георгий Кизевальтер. Портреты художников в домашнем пространстве

Фотография Георгия Кизевальтера

Фотография Георгия Кизевальтера

Фотография Георгия Кизевальтера

Фотография Георгия Кизевальтера

Фотограф Георгий Кизевальтер создал проект — серию фотографий художников и разговоров с ними. Мы видим квартиры художников, где они жили и работали за неимением мастерских. Эти же квартиры становились местом встреч, лабораторией творческих экспериментов, пространством для секретных, полулегальных, неформальных, андерграундных акций и выставок. Интересно наблюдать на этих кадрах, как личное пространство смешивалось с общественным.

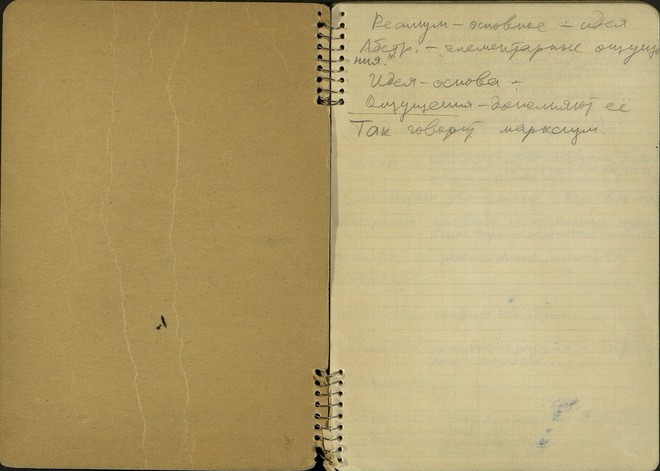

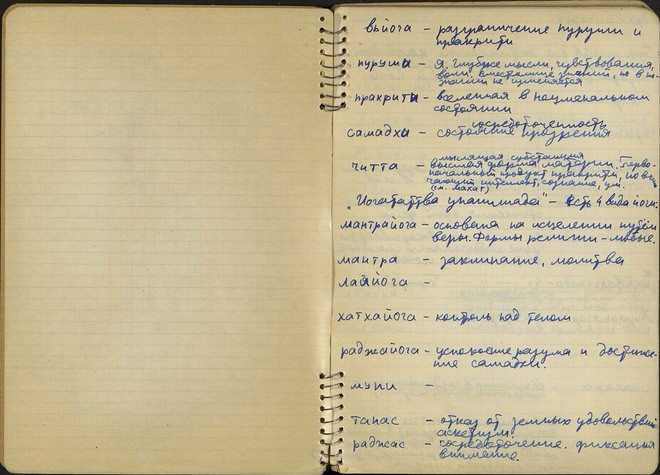

Леонид Талочкин — один из самых важных коллекционеров неофициального искусства. В середине 1970-х его коллекция насчитывала около 600 работ, после его смерти архив приобрел музей «Гараж», а часть коллекции отправилась в Третьяковскую галерею. Талочкин вел подробные дневники, в которых записывал, как прошел день, с кем он виделся, о чем разговаривал и над чем работают художники, с которыми он общался. Эти дневники — важнейший источник для искусствоведов, а также важный инструмент для атрибуции, проверки подлинности работ. Возвращаясь к теме секретиков, важно понимать, что подобных источников крайне мало, потому что вести дневник было небезопасно. Дневник мог попасть в руки кагэбэшников и стать уликой против его автора.

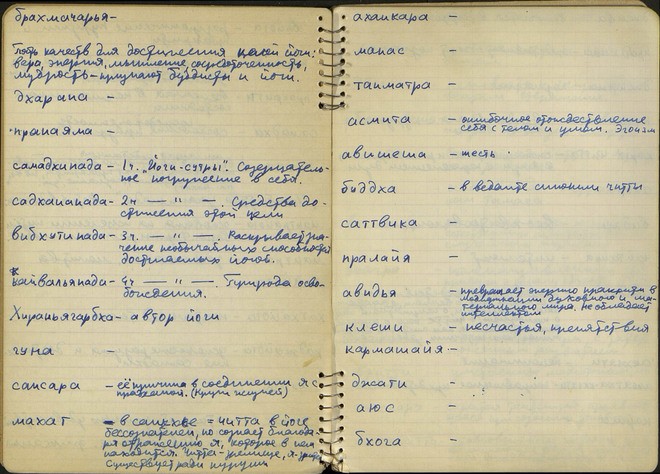

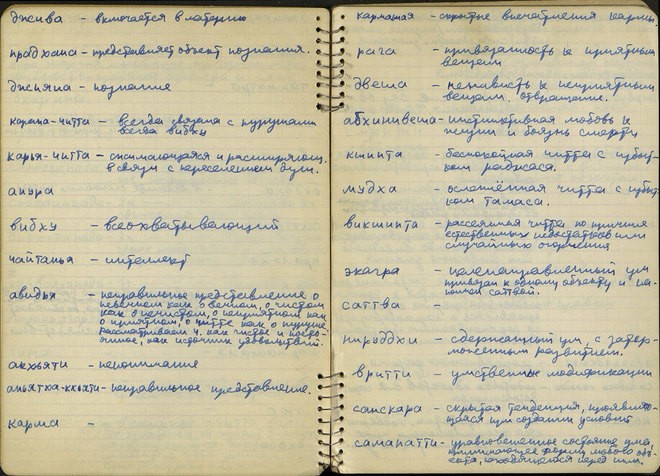

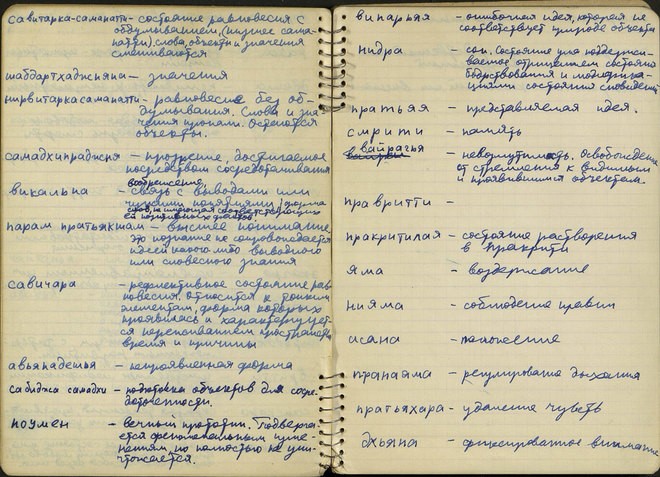

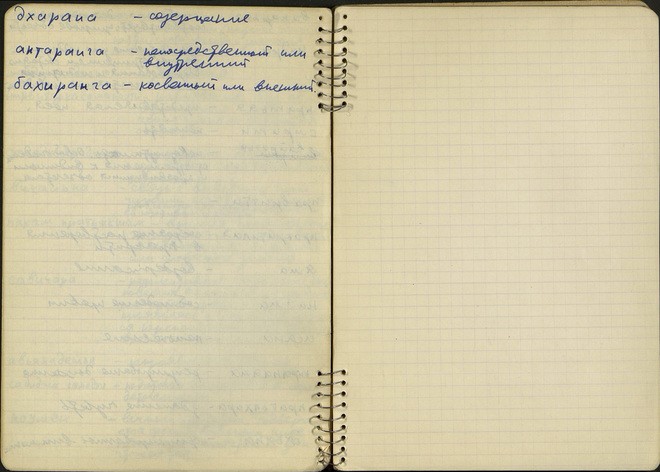

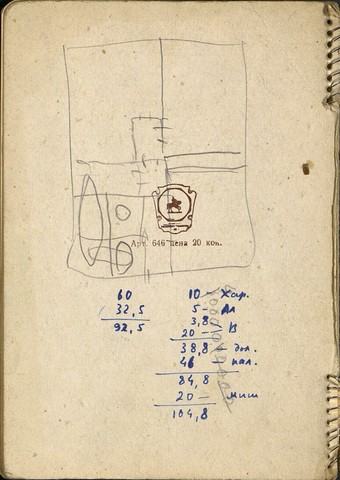

В этих же дневниках Талочкин подробно описал асаны йоги — их названия на санскрите и инструкции. Многие знают, что в советское время был распространен политический и литературный самиздат, но мало кто — о самиздате духовной, эзотерической и мистической литературы. Асаны Талочкина — пример такого секретного знания и его тайного распространения.