9 произведений искусства, посвященных атому

Начиная с середины ХХ века мирный атом был одним из главных символов прогресса, а атомщики — одними из главных культурных героев. Как это выражалось в искусстве и чем вдохновлялись авторы монументальных панно, скульптур и инсталляций на тему атома, показываем на примере девяти объектов советского и российского атомного искусства

1Скульптура «Атомный взрыв»

(1957)

Скульптор Эрнст Неизвестный начинал свой путь в сталинскую эпоху, но многое черпал из выставок и книг о западном искусстве. В эссе «Кентавр: жизнь, искусство и мысль Эрнста Неизвестного» (1992) профессор Альберт Леонг писал, что Неизвестный «открыл для себя примитивное искусство, скульптуру ацтеков, мексиканское искусство, Пикассо, Леже и работы запрещенных мастеров русского авангарда, таких как Кандинский, Малевич, Филонов и Татлин — мастер конструктивизма, ставший его московским наставником». В результате сложился его уникальный экспрессивный стиль: сочетание элементов кубизма и конструктивизма, изображение причудливо трансформированных человеческих тел или их частей.

Скульптура «Атомный взрыв» состоит из трех частей: лица юноши и старика и прорывающаяся между ними рука, скованная судорогой. Эта скульптура, кроме прочего, рефлексия Неизвестного на тему бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Неизвестный вообще много размышлял о связи и взаимовлиянии науки и искусства: «Разве ученые не представляют себе того, чего они не могут видеть, например строения атома, строения наследственного вещества? Ученый фантазирует, ученый предчувствует. Тем паче это обязанность художника».

Скульптор не раз выполнял заказы для технических и энергетических организаций. Одна из его первых персональных выставок, организованная при содействии Сергея Королева, Петра Капицы и Льва Ландау, прошла в Институте атомной энергии имени Курчатова.

2Панно «Человек-творец» на здании заводоуправления завода «Каустик»

(1969–1973)

На этом панно художник Павел Шардаков метафорически изобразил революцию в науке XX века. Прежде чем прийти к окончательному варианту, он сделал более 30 эскизов. В финальной версии человек-творец как бы высвобождает атомную энергию распростертыми могучими руками.

Шардаков черпал вдохновение в том числе на Урале: первые зарисовки он делал во время поездок на калийные рудники в Соликамске и Березниках. Увиденные там минералы и горные породы стали основой для пестрых, переливчатых работ художника, в том числе и мозаики для «Каустика».

Но сюрреалистичность этой работы можно объяснить и другим, более широким течением. Хотя в СССР сюрреализма официально не было, после Второй мировой войны его следы особенно заметны в графике и иллюстрациях изданий для научно-технических институтов и других организаций. Техническая интеллигенция в этом смысле была свободнее, чем гуманитарная. Тот же экспериментальный стиль свойственен мозаикам многих НИИ и заводов.

3Здание президиума Российской Академии наук

(1973–1997)

Термин «постмодернизм» к советской архитектуре не вполне применим, поскольку из-за западного происхождения официально его не использовали. Однако в случае с президиумом РАН по всем формальным признакам это именно постмодернистский объект: об этом свидетельствует его литературность, многословность и обилие отсылок, которыми проект оброс по мере строительства. Из относительно скромной модернистской башни в первоначальных планах он к началу строительства перевоплотился в фантасмагорический беломраморный ансамбль: со статуями, рельефами, и обилием золотого цвета в отделке. Здание наполнилось огромным количеством цитат и отсылок и фактически превратилось в текст, который можно прочитать.

Президиум РАН был одним из главных позднесоветских долгостроев Москвы: его возводили более двух десятилетий и закончили уже после распада СССР. В народе здание получило насмешливое прозвище «Золотые мозги» из-за ажурной конструкции, которая венчает небоскреб. Ее эскиз в виде увеличенной до гигантских размеров атомной кристаллической решетки нарисовал президент Академии наук Мстислав Келдыш, живо интересовавшийся архитектурным проектом. Конструкция скрывает технические системы здания, а золотистый металл выбран ради ассоциации с образом «златоглавой Москвы». Мотив атомных и молекулярных структур еще не раз повторяется в оформлении здания внутри и снаружи: например, в люстрах и многогранных уличных фонарях.

4Панно «Мир атома» на фасаде завода «Сигнал»

(1977)

Одна из магистральных тем советской монументалистики

Одним из примеров и важных символов такого искусства стало абстрактное мозаичное панно «Мир атома». Эта работа украшает здание завода «Сигнал» (уже бывшее) в Обнинске, главном городе советского мирного атома. В 2025 году она была признана объектом культурного наследия.

В центре композиции — основополагающая формула E = mc². Вокруг нее — элементы таблицы Менделеева. Автор композиции — художник Андрей Кузнецов, посвятивший ядерной энергетике еще ряд работ, в том числе стелу «Атом для мира» на въезде в другой важнейший советский наукоград — Дубну.

5Скульптура «Мирный атом»

(1978)

Скульптура появилась через 10 лет после основания города-спутника Курской АЭС. В работе, сваренной из листов полированного металла, воплощен образ Прометея. Легендарный герой подарил человечеству огонь, но навлек тем самым гнев Зевса и был обречен на вечные муки. Скульптура с атомом в вытянутой руке содержит предупреждение: он может нести как свет и тепло, так и разрушение и гибель.

Автор произведения — скульптор Борис Милюков. В том, как Милюков изображает тело в этой и других работах, прослеживается влияние великого монументалиста предыдущего поколения и преподавателя Милюкова в МИПИДИ МИПИДИ — Московский институт прикладного и декоративного искусства. Александра Дейнеки — Милюков считался его лучшим учеником. Тело у Дейнеки, даже статичное, всегда

6Скульптура «Мирный атом»

(1981)

Еще одна работа на тему мирного атома — абстрактная скульптура Юрия Александрова. Этот монумент скорее нетипичен для художника: многие годы его творчество было связано с Владимиром, Вологдой, Суздалем; мотивы и пластику он брал из русского Средневековья.

Скульптура Александрова в Волгодонске ближе так называемому атомному искусству (atomic age art) — большому художественному направлению, которое возникло в западных странах после Второй мировой войны как реакция на применение атомной энергии, в том числе ядерного оружия. К нему относится, например, бельгийский «Атомиум» — модель кристаллической решетки железа с девятью сферами-атомами, увеличенная почти в 200 миллиардов раз. Ее установили в рамках Всемирной выставки в Брюсселе в 1958 году.

7Панно в главном корпусе Ленинградской АЭС

(1983)

На огромном (240 квадратных метров) мозаичном панно художник Владимир Хвостик изобразил гигантский атом как бы в центре мира и вокруг — его «производные»: живые клетки, энергия, а затем и наука, космонавтика и кибернетика. Некоторый мистицизм, свойственный изображению, не случайность. В

По-видимому, обращение к этим идеям в советское время было ответом на разговоры о «духовности», впервые прозвучавшие в советской официальной печати в

Сегодня увидеть панно можно только на фото. В 2002 году в связи с плохим состоянием фасада мозаику демонтировали. Уже после демонтажа Владимир Хвостик вспоминал, что при создании работы его сильно торопили, а раствор, который использовали на монтаже, был некачественный. Возможно, если бы заказчики по своему обыкновению не подгоняли работы на объекте к очередной круглой дате, то панно до сих пор украшало бы фасад главного корпуса АЭС.

8Павильон «Атом»

(2016–2023)

Павильон по проекту московского бюро UNK Project — яркий наследник модернистской традиции, которая складывалась на ВДНХ с конца

Так, «Животноводство» полностью перестроили, заменив его «Электрификацией». Архитектор Лев Браславский вдохновлялся работами Ле Корбюзье — здесь о знаменитом швейцарце напоминают в том числе колонны-опоры и сплошное остекление. Рядом, на центральной оси ВДНХ, возвели скромный стеклянный павильон «Механизация и электрификация сельского хозяйства». В 2016 году его снесли, а на его месте начали строительство «Атома». С модернистским окружением он перекликается прозрачными фасадами и чистой прямоугольной формой.

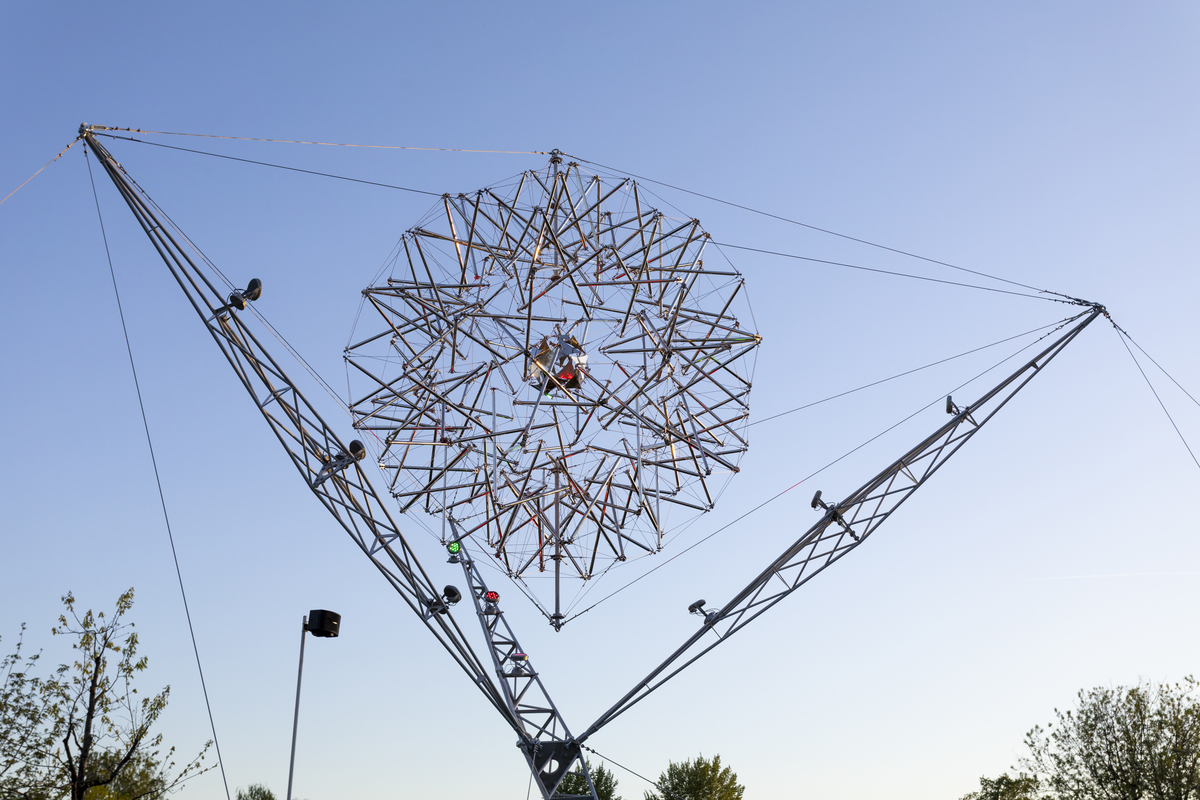

9Инсталляция «Атом. 1967/2018»

(2018)

В мае 2018 года возле музея «Гараж» появилась 13-метровая светокинетическая инсталляция «Атом. 1967/2018». Ее автор — один из важнейших представителей так называемого кинетического искусства Вячеслав Колейчук, автор знаменитой гравицапы из фильма «Кин-дза-дза!».

Инсталляция в виде символической модели атома представляла собой большую динамическую сферу из сотен металлических трубок. Трубки блестели на солнце днем и отражали световые проекции ночью. Вся конструкция держалась исключительно за счет самонапряжения составных частей и свободно двигалась под порывами ветра.

«Атом» стал последним крупным произведением художника: он умер за месяц до открытия инсталляции. Как видно из названия, работа ссылается сама на себя: Колейчук создал ее в 1967 году по заказу Института атомной энергии Академии наук СССР и спустя полвека воссоздал для выставки в «Гараже».