5 женских имен в истории советской анимации, которые важно знать

Рассказываем о необычных и тонких, детских и взрослых мультфильмах, снятых женщинами

Огромную роль в создании и развитии советской анимации играли женщины, но часто их имена оставались неизвестными: их не всегда указывали в титрах, о них мало писали и редко рассказывали. При этом многие фильмы, на которых выросло несколько поколений советских и постсоветских детей, были созданы именно женщинами, а из малоизвестных работ можно даже составить альтернативную историю советской анимации — экспериментальную, новаторскую, смелую как визуально, так и драматургически. В этой подборке мы рассказываем о пяти очень разных режиссерках анимационного кино.

Сестры Брумберг

Что важно знать

Зинаиду и Валентину Брумберг называют «бабушками советской анимации», зародившейся в середине

Что смотреть обязательно

В 1928 году вышел один из первых советских мультфильмов — «Самоедский мальчик», сделанный сестрами Брумберг с Николаем и Ольгой Ходатаевыми. История взросления самодийского подростка по имени Чу выполнена в стилистике резьбы по дереву, традиционного промысла северных народов. На фоне снега прорезаны одинокие юрты, фигуры закутанных в шубы персонажей, белый медведь и злой шаман. Фильм решал идеологические задачи: воспитание нового советского поколения, которое не верит в религиозный обман. Его олицетворяет шаман с фальшивыми ритуалами. В конце герой попадает в Ленинград, там начинает учиться («Самоед наш не дурак, поступает на рабфак»), но продолжает с нежностью вспоминать родной край.

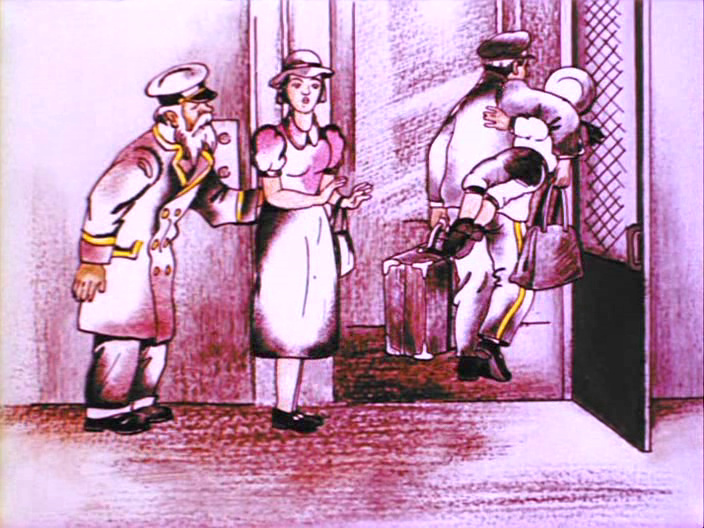

В 1934 году выходит «Царь Дурандай» — фильм, сделанный сестрами Брумберг вместе с Иваном Ивановым-Вано по мотивам сатирической народной сказки. В этот раз визуальными референсами стали игрушки из Загорского музея. К сожалению, из трех частей сохранилась только первая.

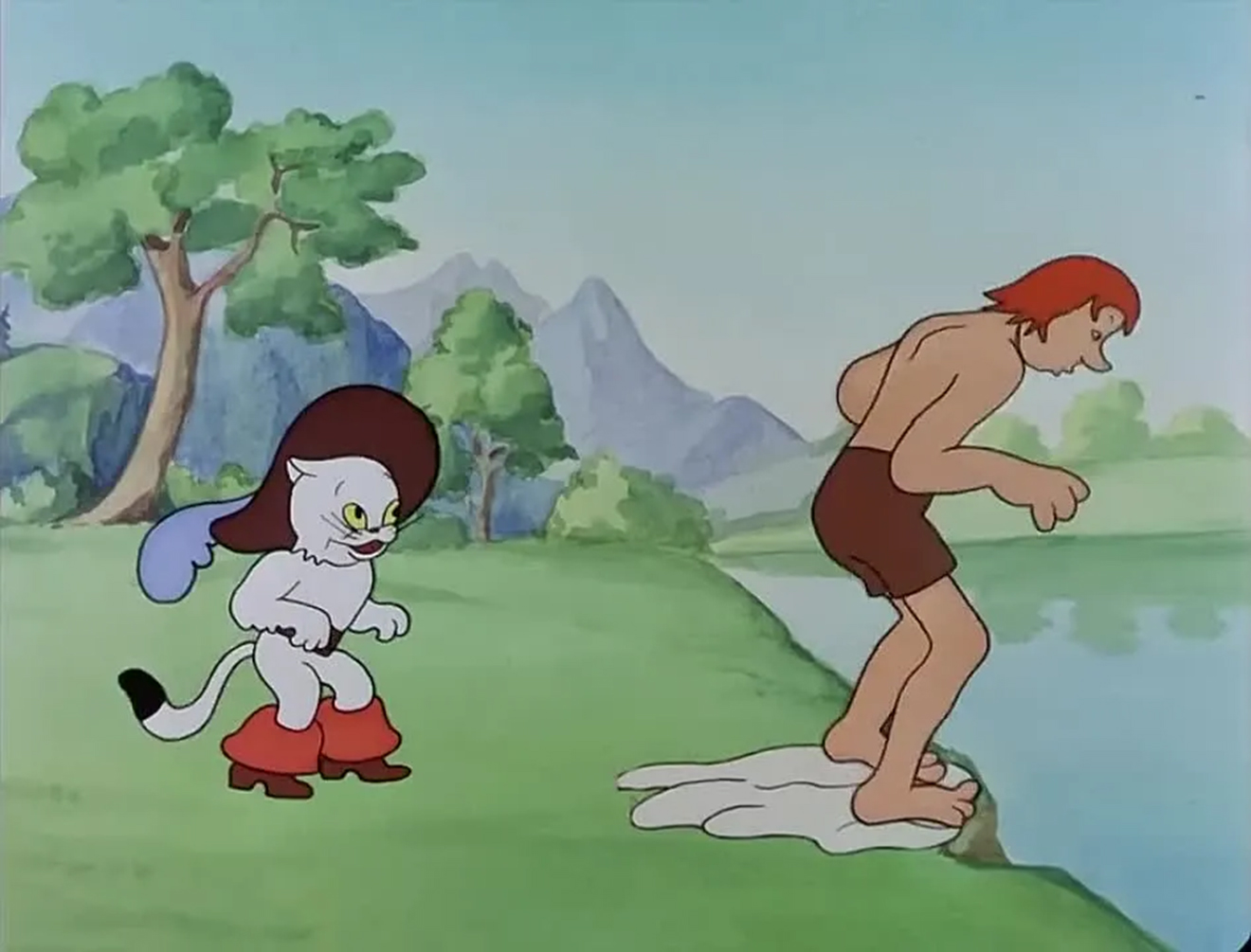

В 1940-е сестры работают над «Сказкой о царе Салтане» (1943) и впервые используют технику ротоскопирования, активно применяемую Уолтом Диснеем и американскими студиями, но незнакомую советским аниматорам (кстати, известно, что «Дурандая» Дисней показывал своим сотрудникам). Ротоскопирование позволяло сделать пластику персонажей максимально реалистичной: их движения перерисовывались покадрово с кинопленки, на которую были сняты люди. С этого фильма начинается новый период в истории советской анимации, в которой будут преобладать сказочные сюжеты в технике ротоскопического реализма. Таковы, например, «Пропавшая грамота» (1945) и «Ночь перед Рождеством» (1951) самих Брумберг.

В период оттепели язык советской анимации радикально меняется, и вновь сестры Брумберг среди тех, кто совершает этот поворот. В 1961 году выходит мультфильм «Большие неприятности», символ оттепельной анимации. Повествование ведется от лица девочки: она рассказывает о своей семье, используя взрослый, непонятный ей язык идиом.

Не понимая переносного значения многих выражений, она воспринимает все буквально. Мультфильм выглядит как серия детских рисунков, которые визуализируют идиомы. Так, перед нами возникает абсурдная картина, в которой фразы типа «брат хлещет водку», «брат сел на шею папе» или «папа налево холодильники пустил» буквализируются, превращаясь в карандашные рисунки героини. Такие детские наивные рисунки — полная противоположность советской анимации 1950-х годов с детально проработанными фонами и реалистической пластикой. В 60-х объем и глубина исчезают, герои перемещаются рывками, схематично и условно.

Что еще посмотреть

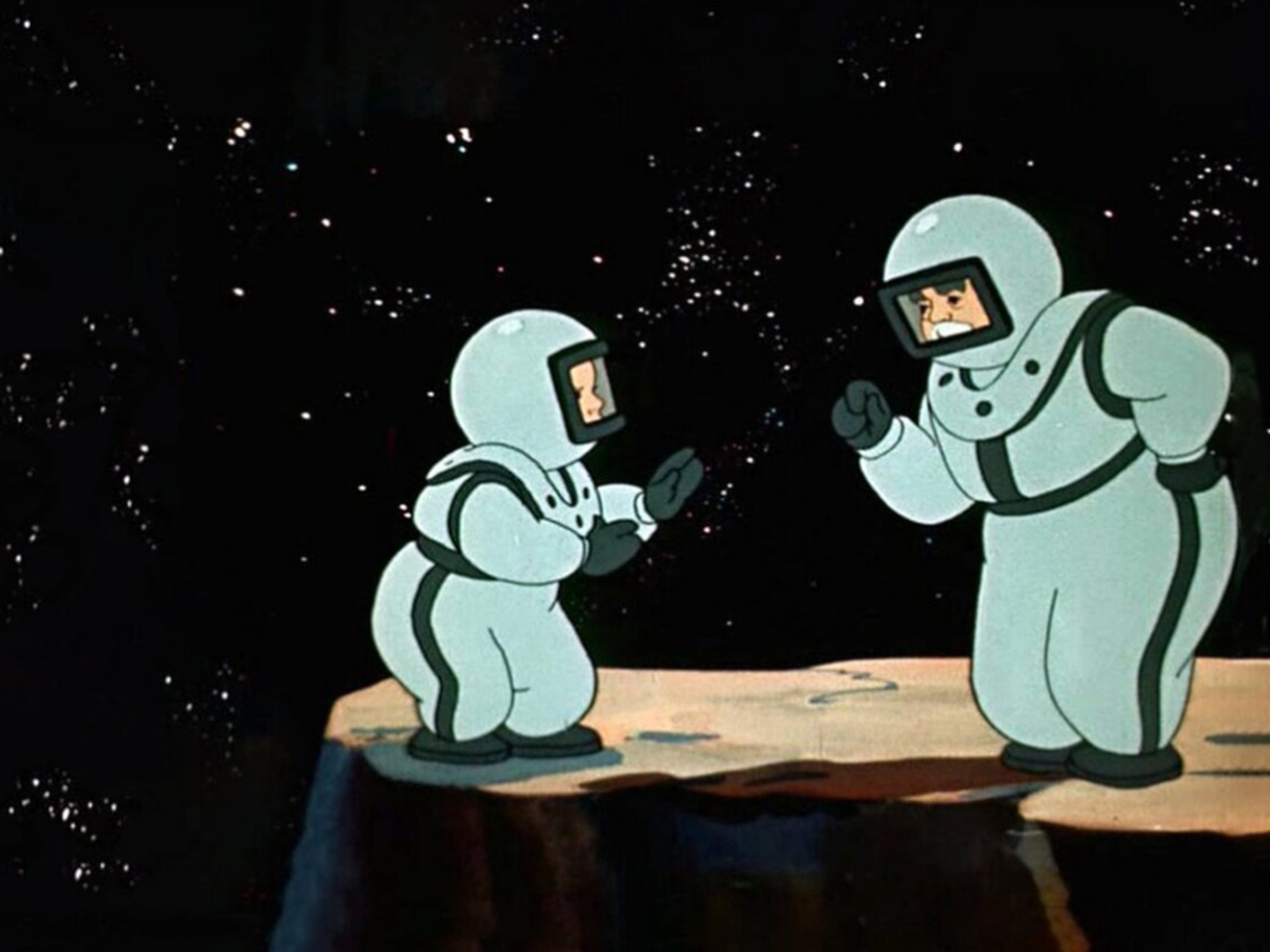

Среди других важных работ — «Федя Зайцев» (1948) и более длинная версия той же истории «Человечка нарисовал я» (1960), две версии «Кота в сапогах» (1938, 1968), «Девочка в цирке» (1950), «Степа-моряк» (1955), первый советский фантастический мультфильм «Полет на Луну» (1953) с потрясающим изображением космоса в сопровождении классической музыки, «Новые большие неприятности» (1973) (сиквел застойного времени), «Капризная принцесса» (1969), а также «Кентервильское привидение» (1970), в котором рисунки нанесены на целлулоид и использована полупрозрачная заливка, что делало образ привидения более убедительным и создавало эффект присутствия потустороннего существа в кадре.

Идея Гаранина

Что важно знать

Автор едва ли не самых изобретательных и вдохновенных работ в истории советской мультипликации, Гаранина выбирает технику объемной анимации. Она создавала мультфильмы на стыке театра и кино: соединяла театральную условность, статику мизансцен, застывших кукол-персонажей с виртуозной подвижностью кинокамеры, выхватывающей лица персонажей крупными планами, легко передвигающейся в пространстве и создающей эмоциональную динамику. Гаранина много работала со светом, который давал ей возможность передавать ощущения кукольных героев. Она получила театральное образование в Щукинском училище, имела опыт работы в театре (работала актрисой в ТЮЗе) и опыт кинематографический, так как училась во ВГИКе у Григория Чухрая на режиссерском факультете.

Что смотреть обязательно

Свой дебютный фильм «Журавлиные перья» (1977) Гаранина сделала по японской народной сказке о старике, который спасает раненого журавля. В благодарность птица является старику домой в виде прекрасной девушки и дарит ему с женой ткань с изображением журавля. Но в их жизнь вмешивается злой торговец: однажды он врывается в комнату и обнаруживает там журавля, выщипывающего из груди собственные перья для ткани. После этого птица улетает, оставив старикам только перышко, которое сгорает. Гаранина соединяет эстетику традиционного японского театра с символизмом и минимализмом танца, камера оживляет аскетичные мизансцены, а благодаря крупным планам неподвижные кукольные лица героев кажутся удивительно живыми.

С мультфильма «Балаган» (1981), экранизации сразу нескольких пьес Гарсиа Лорки, Гаранина начинает сотрудничество с композиторкой Софией Губайдулиной. Этот кукольный мультфильм отсылает как к комедии дель арте с ее низовым скабрезным юмором и масочными типажными персонажами, так и к ярмарочному народному театру марионеток. Первая часть фильма — грубая, фарсовая,

В 1988 году выходит один из важнейших экспериментальных советских мультфильмов — полнометражная «Кошка, которая гуляла сама по себе». Гаранина переосмыслила сюжет Киплинга (так, кот в ее фильме становится кошкой), а также добавила к оригинальному тексту несколько историй об исчезающих видах животных, что сделало фильм настоящим манифестом в защиту животных. Это история о женщине, которая, по сути, создала цивилизацию, превратив мужчину из охотника в защитника, об одомашнивании диких животных, о традициях и правилах, которые складывались веками. Повествование ведется от лица кошки, которая беседует с малышом, проснувшимся и обнаружившим, что его родители ушли по своим делам.

Мультфильм сделан сразу в нескольких техниках, которые виртуозно сменяют друг друга: рисованные персонажи вдруг приобретают объем, а затем опять становятся плоскими, камера с огромной скоростью летает по многоуровневому миру, возникающему из пустоты на глазах у зрителей. В фильме много эпизодов, близких к абстракции. Гаранина тонко работает и с драматургией, легко переходя от трагедии к комедии, от бытовых зарисовок — к вольной жизни животных, от современности — к началу сотворения мира. Сложная, написанная специально для мультфильма музыка Губайдулиной подчеркивает причудливость драматургии, многоголосицу истории, которая не имеет конца, ведь в финале кошка не завершает свой рассказ.

Что еще посмотреть

У Гараниной есть еще несколько виртуозных мультфильмов. Дебютный «Паучок Ананси и волшебная палочка» (1973) — история о веселом паучке, живущем в лесу и решающем проблемы лесного оркестра. Кстати, Гаранина сделала его совместно с Марианной Новогрудской. А в 1978 году Гаранина создает «Бедную Лизу» по мотивам повести Николая Карамзина. Это кукольная анимация в жанре пантомимы: в фильме нет слов и вся история передана пластически.

Марианна Новогрудская

Что важно знать

О Марианне Новогрудской сохранилось очень мало сведений и воспоминаний. В открытом доступе можно найти только две ее фотографии, да и те плохого качества — размытые, будто исчезающие у нас на глазах. Между тем Новогрудская проработала в анимации около 40 лет и сделала более 20 фильмов в разных техниках: с рисованной анимацией, куклами и перекладкой — это техника покадровой съемки плоских, чаще всего бумажных фигур. Ее мультфильмы не похожи друг на друга стилистически, но в них все же есть

Что смотреть обязательно

В 1976 году выходит фильм «Лямзи-Тыри-Бонди, злой волшебник» по сценарию Людмилы Петрушевской. В нем проблематизируется вопрос детской беспризорности, на тот момент табуированный. Смелой была не только тема, но и форма мультфильма. Историю о мальчике Коле, которого похищает злой волшебник — мальчик по имени Лямзи-Тыри-Бонди, рассказывает женщина, которая одновременно печатает эту историю на машинке. Рассказчица сообщает нам, что узнала обо всем от мыльного пузыря, в котором находится вздох злого волшебника. А в финале та же женщина зовет мальчиков домой, то есть оказывается еще и мамой Коли. Лямзи-Тыри-Бонди к финалу становится обыкновенным беспризорником. Мультфильм сделан в смешанной технике (кукольной, перекладки и пиксиляции). Герои и место их встречи (двор) сделаны из бумаги, причем мальчики — из мятой бумаги в технике плоской перекладки. Кажется, будто они вышли из черновиков писательницы, рассказывающей нам эту историю. Но, несмотря на подчеркнуто условный материал, герои кажутся живыми и объемными. В процессе сценарий несколько раз подвергался цензуре, но это не помогло — на экран мультфильм все равно не выпустили.

Экранизация стихотворения Самуила Маршака «Вот какой рассеянный» (1975) целиком выполнена в технике перекладки. Забывчивость и невнимательность главного героя точно переданы через вырезанные и соединенные друг с другом образы. Коллажность, фрагментированность этого мира усиливается экспрессионистскими линиями и формами, заполняющими пространство мультфильма. И дом, и двор, в которых происходит действие мультфильма, словно сделаны из мятой бумаги, которая и дает ощущение поломанности, эмоциональности пространства.

Что еще посмотреть

Есть у Новогрудской и мрачные фильмы-притчи. Самый известный среди них — двухсерийный кукольный «Доктор Бартек и смерть» (1989), снятый по мотивам польской народной сказки. «Почему слоны?» (1980) и «Кнопочки и человечки» (1980) — два рисованных мультфильма, снятые по мотивам повести Бориса Житкова «Что я видел». Это зарисовки о детском любопытстве, воображении и о мире непонимающих взрослых, который Новогрудская остроумно воплотила на экране при помощи цветовых трансформаций. Воображаемый мир мальчика-почемучки полон красочных образов, а настоящий мир — блеклый и серый, в нем мама упрямо тащит ребенка к слонам, не давая заниматься

Елена Пророкова

Что важно знать

Елена Пророкова, пожалуй, автор самых феминистских анимационных фильмов позднесоветского периода и 1990-х. В начале 1970-х Пророкова окончила мастерскую анимационного режиссера Ивана Иванова-Вано во ВГИКе, затем отделение режиссуры анимационного кино в мастерской Юрия Норштейна. Интересно, что она не стала последовательницей ни Иванова-Вано с его фольклорными мотивами и постоянным обращением к сказкам, ни Норштейна с его меланхоличностью и экзистенциализмом. Пророкова пришла на «Союзмультфильм» в 1980-е и работала там до середины 1990-х. Все это время она создавала фильмы, в которых прослеживался отчетливо женский взгляд на мир, а стилистика была нарочито грубой, немного карикатурной, подчеркивалась рисованной анимацией. Большинство ее мультфильмов — взрослые, они о чувствах, переживаниях, жизни и социальном положении женщин.

Что смотреть обязательно

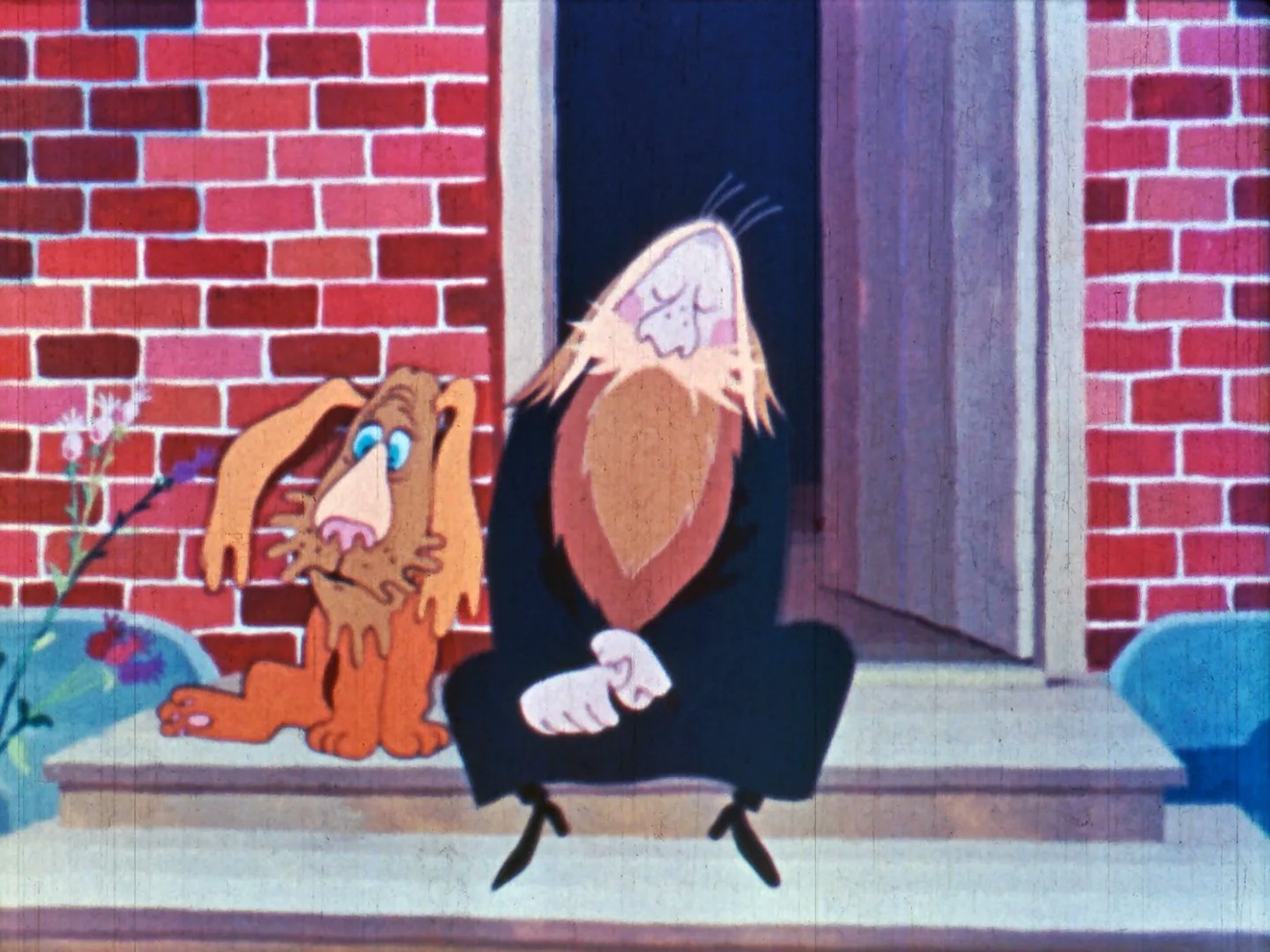

Дебютный фильм «У попа была собака» (1982) — дипломная работа Пророковой, основанная на докучной сказке, то есть сказке, в которой много раз подряд повторяется один фрагмент текста. Мультфильм был сделан по сценарию Роберта Саакянца, армянского режиссера анимации. Сорок лет он считался потерянным, и только в 2021 году его обнаружили в «Госфильмофонде» и оцифровали. Кажется, этот рассказ стилистически заигрывает с советской сказочной анимацией

«С 9:00 до 18:00» (1987) детально воспроизводит будний день советской женщины — она выполняет бесконечные обязанности по дому, едет в невыносимой толкотне в автобусе, работает и едет — задавленная со всех сторон, с тяжелыми сумками — домой, где ее ждут муж и дети. Пророкова демонстрирует жизнь не конкретной женщины, но женщины как таковой, подчеркивая тем самым и масштаб проблемы, и последствия этой проблемы: женщина будто теряет себя и свою индивидуальность в этой невыносимой повседневности. Чтобы стать видимой, ей нужно нарисовать на лице типичный макияж, который является еще одним требованием, предъявляемым ей обществом. Этот анимационный фильм кажется неожиданной советской рифмой к главному феминистскому киноманифесту, фильму Шанталь Акерман «Жанна Дильман», в котором мы тоже наблюдаем за повседневной ритуальностью ничем не примечательной домохозяйки из Брюсселя. И уже в этой повторяемости повседневных микрособытий читается критика положения женщин в обществе. В отличие от рассказа Пророковой у «Жанны Дильман» сверхдраматичный конец, хотя в мультфильме трагичный финал тоже легко представить и он явно подразумевается.

Еще один важный фильм о женщинах — «Выход (Потоп сознания)» 1995 года. Лишенный сюжета, он действительно похож на поток или потоп сознания. И драматургически, и визуально «Выход» передает физические и психологические трансформации, которые происходят с женщинами в разные периоды жизни. В одной из сцен героиня доходит до предельного отчаяния и оказывается напротив Бога. Она решает, что умерла, но в конце концов выясняется, что просто предельно устала. Такая горькая ирония характерна для работ Пророковой.

«Сказка о глупом муже» (1986) по мотивам русской «Сказки о глупой жене» — история крестьянской семьи, в которой муж-самодур постоянно бранит жену за любое ее действие. А неунывающая жена, в отличие от мужа, всегда занята делом. Однажды муж так разозлился, что ушел из дома бродить по миру и высматривать разных женщин, но ни одна ему не подошла. В финале он возвращается домой и слышит, как жена называет

Что еще посмотреть

«Птицелов» (1984) — притча о мужчине-нарциссе, поймавшем красивую птицу. Птицелов женится на птице, и она затмевает его своей красотой. Для птицелова это оказывается невыносимо.

Розалия Зельма

Что важно знать

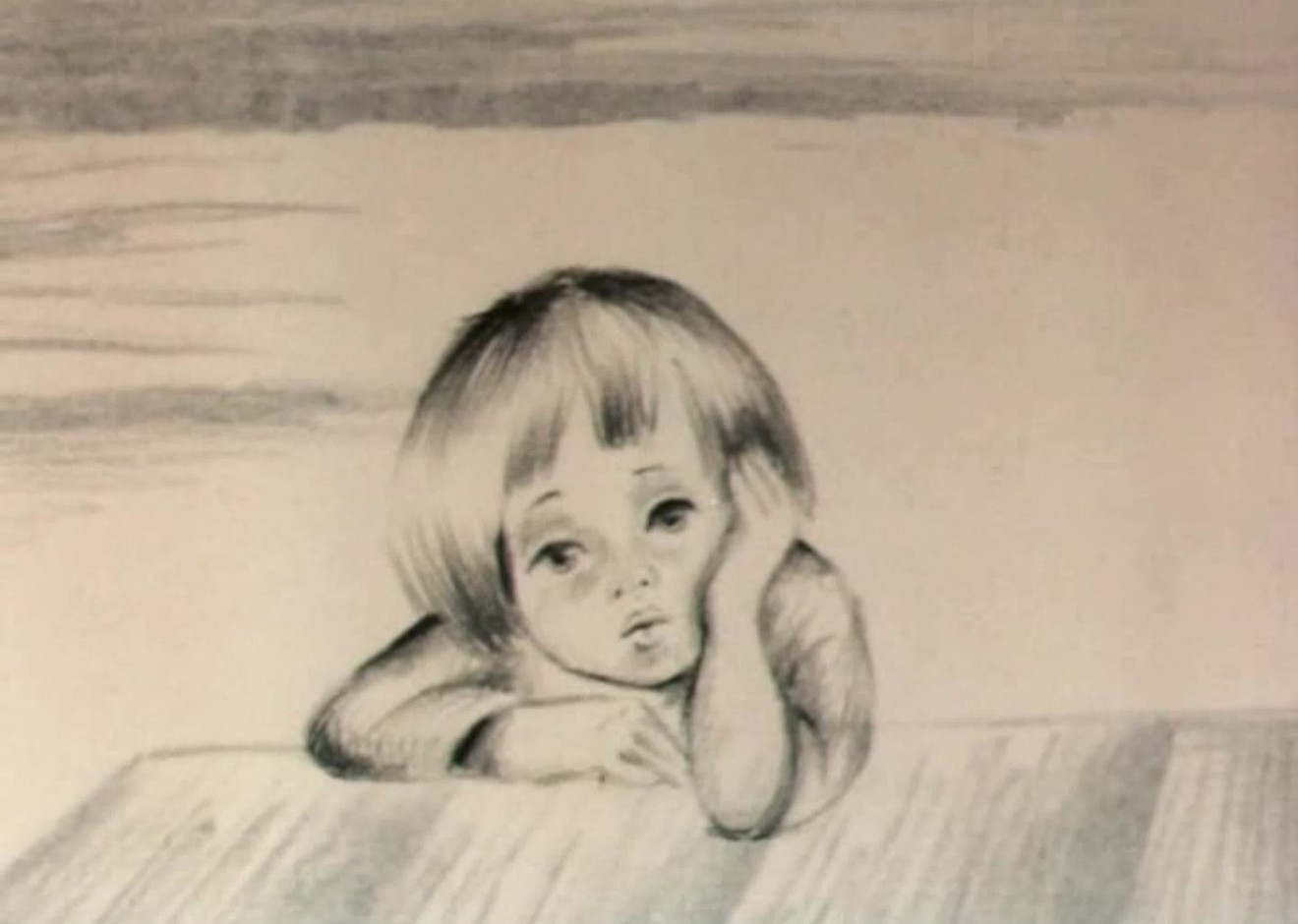

Многие знают Розалию Зельму как художницу студии «Союзмультфильм», с которой был списан образ Чебурашки. Большинство ее мультфильмов — лирические, нежные карандашные зарисовки. Этот стиль с легкой штриховкой как нельзя лучше подходит к историям-метафорам, которым отдавала предпочтение режиссерка. К характерным чертам анимации Зельмы можно отнести особенную медлительность — кажется, будто она намеренно вносит паузы в движения персонажей: на

Что смотреть обязательно

В фильме «Мальчик и девочка» (1978) главные персонажи воплощают девочку и мальчика как таковых, их типажность доведена до предела, герои лишены индивидуальности. Условна и сама история: мы наблюдаем за взаимоотношениями девочки и мальчика в разные периоды взросления. В большинстве эпизодов мальчик задирает девочку, но когда они взрослеют, кажется, что они влюбятся друг в друга. Но ничего не меняется — теперь уже юноша обижает девушку, после чего она влюбляется в другого юношу, который поддерживает ее и относится к ней нежно. В финале Зельма ломает стереотип о том, что девочки влюбляются в плохих мальчиков. Такая деликатная феминистская оптика редко встречается в советской анимации. Она не кажется манифестом, но просто органично встроена в мир, который создает Зельма.

Не менее условен и другой, самый поэтический фильм Зельмы — «Девочка и дельфин» (1979). Дельфин спасает тонущую девочку, и они становятся друзьями. Однажды дельфина вылавливают и отправляют в океанарий. И тогда уже девочка спасает дельфина, открывая ему решетку и освобождая из заключения. В финале дельфин расстается с девочкой, ведь ему нужно уплыть далеко, чтобы его не поймали снова.

Один из самых известных фильмов Зельмы «Филипок» (1982) также сделан при помощи карандашной техники. Этот мультфильм по тексту Льва Толстого рассказывает историю маленького крестьянского мальчика, который так хотел учиться в школе, что сбежал из дома. Кажется, стиль Розалии Зельмы просто создан для такого сюжета. Полузастывшие крупные планы, эскизные летящие движения создают ощущение, будто все происходит во сне или в воспоминаниях. Зритель будто наблюдает за чувствами героя, а не за его историей.

Что еще посмотреть

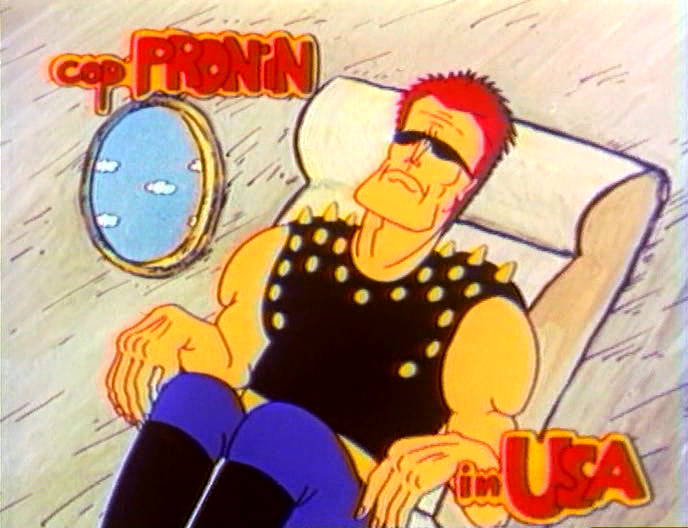

У Зельмы были фильмы, созданные и совсем в другой стилистике и интонации. Так, например, вместе с Михаилом Зайцевым она выпустила сериал «Капитан Пронин» (1992–1994), пародию на советские криминальные фильмы, подражающие американским боевикам, а также сериал «Возвращение кота Леопольда» (1993), который тоже был пародией — на сериал «Богатые тоже плачут».