История одной картины: «Последний день Помпеи»

Самая великая картина XIX века или «фальшь, ничтожество и пустота содержания»? Гоголь, Герцен, Стасов и другие современники — о знаменитом полотне Карла Брюллова

В незаконченной пушкинской повести «Египетские ночи» среди тем, предлагаемых публикой импровизатору, присутствует — впрочем, отвергнутая им — тема «Последний день Помпеи». Повесть написана в 1835 году, картина Брюллова приехала в Россию годом раньше и вызвала фурор, уже подготовленный необыкновенным успехом ее европейских гастролей (Рим, Милан, золотая медаль на Парижском салоне). По свидетельству художника Григория Гагарина, в Италии автора «носили по улицам с музыкой, цветами и факелами» К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. М., 1952.; в Москве и Петербурге — славословили поэты. И экспромт, приписываемый Баратынскому «…И был последний день Помпеи / Для русской кисти первый день»., и стихотворение Шаликова Князь Петр Иванович Шаликов (1767–1852) — поэт, писатель, издатель. «Последнего Помпеи дня творец / Художником стал первым в мире ныне!.. / И воскресил погибшую в пучине / Гомер без слов, с палитрою певец!», и пушкинский «экфразис» «Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя / Широко развилось, как боевое знамя. / Земля волнуется — с шатнувшихся колонн / Кумиры падают!» утверждали недосягаемую высоту пьедестала, занимаемого «великим Карлом» — теперь это именование стало обиходным. Через много лет с пьедестала его свергнут: поколение передвижников не приветствовало внешний блеск. Критик Стасов, который в молодости писал о Брюллове с восхищением и называл «Последний день Помпеи» «самою великою картиною нашего века» (тогда он, кстати, служил секретарем у Анатолия Демидова, по чьему заказу картина создавалась), потом будет изобличать «фальшь, ничтожество и пустоту содержания, холодное бездушие, коверканный вкус рококо, отсутствие натуры, вечный фейерверк и шумиху, заменяющие истинное выражение, чувство, жизненную правду» и сетовать на «вредное влияние на молодое поколение» В. В. Стасов. Двадцать пять лет русского искусства. М., 1952., якобы Брюлловым оказываемое. Амплитуда оценочных колебаний — в сущности, обычная для любого художника, некогда ставшего объектом кумиротворчества: триумфы неизбежно чреваты будущими развенчаниями.

И на сегодняшний взгляд живопись Брюллова, если рассматривать ее в целом, кажется слегка чрезмерной. Сверкают краски, персонажи простирают друг к другу руки, вихрем взметаются, обвиваясь вокруг колонн, драпировки. Это романтизм: страстям положено кипеть, а пространству — клубиться. Но именно Брюллов придал русскому романтизму статус «большого стиля», сделав его торжествующим, импозантным и избыточно зрелищным. В его парадных портретах присутствует культура придворного европейского барокко — Рубенс, Ван Дейк; в них явлена та полнота существования героев, которая заставляет среду активно разворачиваться вокруг них, а колорит — вспыхивать и интенсивно пламенеть. Никогда прежде в русской живописи так не звучал красный цвет: ни столь мажорно, ни столь драматично. Никогда персонажи не были представлены в таком активном движении. Часто они как бы и не позируют, но пробегают мимо, едут верхом, выходят из бального зала; все, что при этом «попадает в кадр» — побочные фигуры, лошади и собаки, — охвачено такой же динамикой, вплоть до тканей и кружев, ниспадающих бесконечными волнами, вплоть до переливающихся павлиньих перьев. Полнота жизни — это роскошь, богатство форм и фактур, летний, полдневный жар красок. Брюллов ввел в русскую живопись образ итальянского лета, противопоставляемого российскому холоду, как свобода противостоит морозной оцепенелости. Его итальянские жанры, где пышнотелые красавицы собирают виноград или нянчат детей, были растиражированы салонным искусством и на многие годы сделались ходовым товаром. И написанная в Италии картина, поразившая современников «спецэффектами» — падающими статуями, обезумевшими конями, столкновением мертвенного света молний со стихией огня, — тоже вызвала к жизни волну живописи, эксплуатирующей патетические сюжеты. Впрочем, вряд ли стоит вслед за Стасовым возлагать на автора ответственность за эпигонов: за всю, как писал Стасов, «школу эффектистов и мелодраматиков» и за весь академический салон.

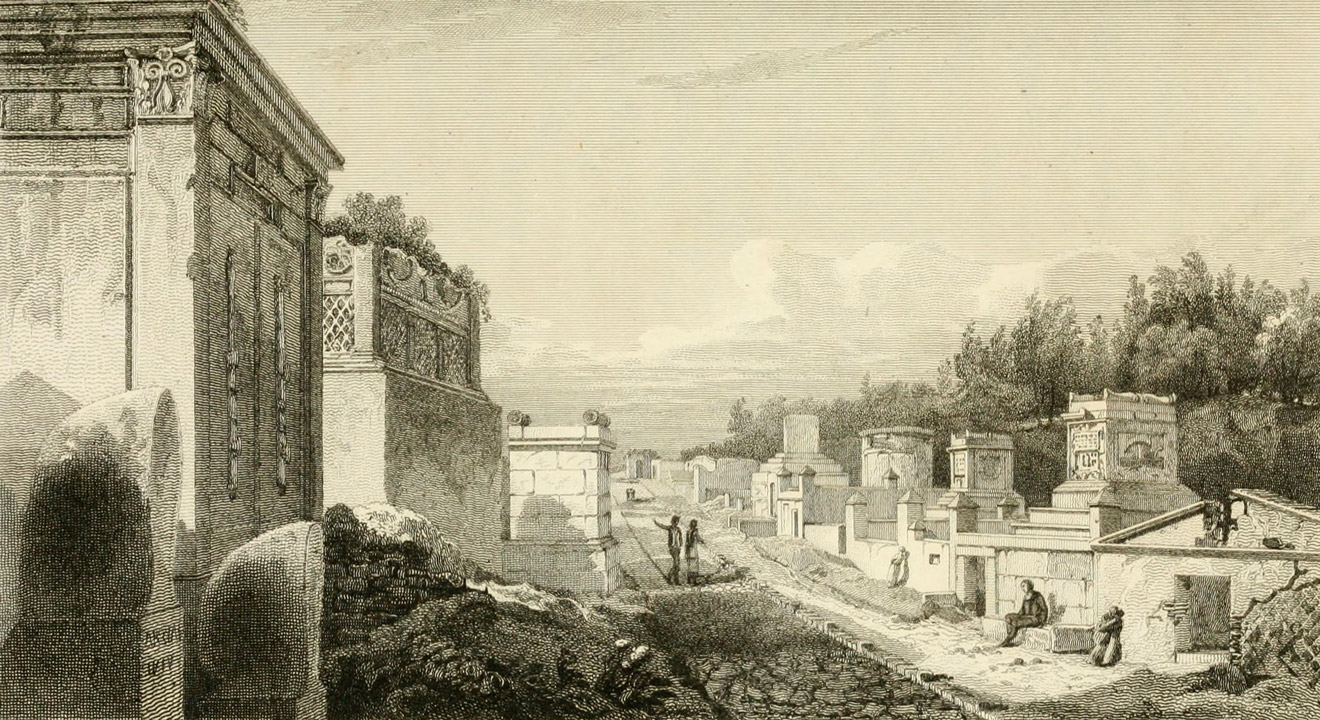

«Последний день Помпеи» проходил по разряду исторических картин и уже в первых откликах на нее отмечался — в качестве новации — выбор реального сюжета: обычно исторические картины создавались на мифологическом и библейском материале. Безусловно, Брюллов стремился к своего рода реализму в деталях: «Декорацию сию я взял всю с натуры, не отступая нисколько и не прибавляя…» Из письма Ф. П. Брюллову. Рим, март 1828 года. Цит. по: К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. М., 1952. Он внимательно читал письмо Плиния Младшего, свидетеля катастрофы, Тациту (группа «Плиний с матерью» в правой части полотна иллюстрирует эпизод из этого письма — мать уговаривает сына оставить ее и спастись); он выстраивал предметный ряд на тщательно скопированных археологических находках, и даже группа «Мать и две ее дочери» (в левой части картины) следовала слепку тел, именно в таком положении найденных. Однако выбор сюжета эксклюзивным не был. В 1822 году Джон Мартин — английский художник, сделавший изображения вселенских катастроф («Всемирный потоп», «Падение Ниневии», «Падение Вавилона», «Разрушение Содома и Гоморры» и т. п.) основой своего авторского стиля, — написал полотно «Разрушение Помпеи и Геркуланума»: видел ли его Брюллов, неизвестно — скорее нет. А вот на представлении оперы Джованни Пачини «Последний день Помпеи» (1825) он присутствовал, с Пачини был хорошо знаком и позаимствовал у него не только название, но и костюмы персонажей.

Можно сказать, что романтизм в целом тяготел к «грандиозному»; к тому же в противовес классицистическому прославлению героя-победителя теперь на сцену выходят мученики и страдальцы, часто — в последние минуты своего земного бытия Изображения последних минут в качестве своего рода поджанра пройдут через всю живопись XIX века; на Парижском салоне 1834 года картина Брюллова соседствовала с «Мученичеством святого Симфориона» Энгра и с «Казнью Джейн Грей» Делароша.. Тема гибели трех римских городов — Помпей, Геркуланума и Стабий — не только попадала в это общее умонастроение — хотя бы масштабом представляемого зрелища, — но и дополнительно была, что называется, на слуху. Во-первых, благодаря раскопкам, которые активизировались в 1808–1814 годах, в бытность Иоахима Мюрата неаполитанским королем. Во-вторых, активность время от времени проявлял сам Везувий: в 1828 году Брюллов приехал в Неаполь из Рима, чтобы посмотреть на извержение, но опоздал (натурный этюд дымящегося вулкана успел сделать Сильвестр Щедрин). И, конечно, художнический интерес, с одной стороны, возбуждала сама возможность, проявив воображение, живописать природный катаклизм с его невиданными эффектами, а с другой — попробовать выразить столь же сильные человеческие аффекты: как ведут себя люди, обреченные на гибель?

Любопытно, что в пластическом поведении героев брюлловской картины многое совпадает не только с декорацией Алессандро Санкуирико к постановке оперы Пачини, но и с композицией Мартина (повторим, скорее всего, художнику незнакомой). Люди, охваченные ужасом, пытающиеся заслониться плащами от обломков, еще бегущие и уже упавшие; матери спасают детей,

«В „Последнем дне Помпеи“ любовь царит везде: любовь к отцу, любовь к детям, любовь к золоту и т. д., даже мальчик схватывает птичку с любовью, для того чтобы спасти ее», — пишет в своих мемуарах художник Федор Солнцев Цит. по: К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. М., 1952.. Несколько комическая простодушность характеристики тем не менее не исключает ее точности. То же самое более развернуто и внятно выразил Гоголь: «…у Брюллова является человек для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы. <…> Нет ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотой, где бы человек не был прекрасен». И еще: «Нам не разрушение, не смерть страшны; напротив, в этой минуте есть

Отмеченный Гоголем вынос именно человеческой трагедии на авансцену явился и своего рода косвенным аргументом в тогдашних обсуждениях давней катастрофы. То, что при раскопках Помпей было найдено большое количество эротических фресок и вдобавок еще и надпись «Содом» на одной из стен, давало возможность говорить о верховном умысле: о городах, подвергнутых разрушению за грехи жителей. Другая же концепция — собственно романтическая — основывалась на презумпции слепого рока, не выбирающего, кого погубить, а кого прославить; по пушкинскому слову, «от судеб защиты нет» и люди лишь «игралища таинственной игры». Но обреченные персонажи Брюллова перед лицом гибели внятно демонстрируют свои лучшие свойства: сыновья выносят из зоны бедствия отца, жених не может расстаться с умершей невестой, христианский священник призывает к мужеству, а сын (Плиний) отказывается покинуть ослабевшую мать. Правда, есть тут скупец, собирающий упавшие монеты, и языческий жрец, бегущий в страхе с храмовыми сокровищами; в набросках был еще мародер, снимающий драгоценности с упавшей женщины, но в итоге художник ограничился двумя отрицательными фигурами в выстраиваемой им фуге великодушия. Сразу несколько женских ролей исполняет многолетняя возлюбленная Брюллова, Юлия Самойлова. Ее тип красоты («сатанинская прелесть» — так говорил не принимавший картину Александр Бенуа) напоминает об Античности, и без того активно здесь задействованной: большинство фигур явно вдохновлены эллинистической скульптурой. И сам автор — в русской живописи впервые — включает себя в число персонажей истории (художник, несущий на голове ящик с кистями, — автопортрет), как бы декларируя готовность и разделить их судьбу, и спастись, чтобы средствами своего искусства об этой судьбе рассказать.

Реминисценции в языке картины, явно отсылающие к классицизму, а также противопоставление перепуганного жреца и храбро глядящего в лицо стихии христианина позволяли предполагать, что, по замыслу Брюллова, здесь гибнет античный мир и начинается новое время. Трудно сказать, собирался автор акцентировать именно точку смены эпох или же эта контрастная пара рядом с другой, столь же контрастной (погибшая женщина и ее живой ребенок), просто призвана была сделать психологический очерк толпы более сложным: толкований своей картины он не оставил, а друзьям сообщал лишь о рабочих моментах — о выборе натуры, зарисовках музейных экспонатов и тому подобном. Однако интересно, что попыток расширенного толкования почти не было и у тех, кто о картине писал: разве что Герцен, желая увидеть в ней социальное высказывание давно живущего в Италии художника по поводу российской реакции (герои «падают жертвами дикой, тупой, неправой силы, всякое сопротивление которой было бы бесполезно. Таково вдохновение, почерпнутое в петербургской атмосфере»), практически превращает Везувий в одушевленное злобное существо А. И. Герцен. Об искусстве. М., 1954.. Прочие же современники не стремились искать здесь дополнительные смыслы и сегодняшние аллюзии — они восторгались «светлым воскресением живописи» (Гоголь): живостью колорита, скульптурностью фигур и изобретательностью ракурсов, смелостью световой драматургии. «Главная характеристика стиля г. Брюллова состоит в глубоком знании всего того, что составляет подлинно живописный эффект. Самовластно владея светом и тенью, он отторгает от полотна предметы и фигуры и выводит их вперед с удивительной выпуклостью…» К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. М., 1952. — цитата из отчета неизвестного автора о миланской выставке, в сущности, являет собой своего рода экстракт большинства откликов.

На фоне всеобщего восхищения скептические голоса оказывались почти не слышны, но они были. На Парижском салоне Брюллову присудили золотую медаль, однако французская пресса поругивала картину за холодность и слишком внятную, неправдоподобную в ситуации бедствия репрезентативность пластических групп (критик из Gazette de France предположил, что после взятия Парижа русскими войсками в 1814 году художник из России не может рассчитывать на французское признание). Впрочем, в иной системе ценностей эта же внятность — люди не заслоняют друг друга, каждая группа воплощает определенное чувство, от паники до надежды, и иллюстрирует некий моральный тезис — могла трактоваться и как достоинство. Итальянский обозреватель хвалит картину за то, что в ней «все предметы расположены так прилично» Там же., художник и друг Брюллова Гагарин отмечает, что «сюжет соединял пылкость новой школы со строгим знанием уважаемого классицизма» Там же., а Гоголь, как бы уточняя эту мысль, говорит уже о том, как автор распорядился возможностями сюжета: «Его фигуры прекрасны при всем ужасе своего положения. Они заглушают его своей красотой» Там же..

Как раз способность идеальной антикизированной красоты заглушить реальный ужас — то, чего не простили художнику потомки. Ни реалисты второй половины века, приверженцы правды без прикрас, чьим рупором был Стасов, ни критики следующего поколения: Александр Бенуа, в собственном творчестве и художественной программе воплощавший все, что Стасову было ненавистно, примерно в стасовской лексике обличал «трескучие эффекты». Но эти претензии, выраженные одинаково, на самом деле были разными. При жизни Брюллова речь могла идти о стилистической половинчатости, о том, что, интерпретируя событие, требующее романтического подхода, он смягчил его экспрессию классицистической велеречивостью (автор статьи в журнале L’Artiste заключал, что картина «опоздала на двадцать лет»). И Бенуа, имея в виду уже не только саму картину, но и весь порожденный ею шлейф академических отвлеченных постановок, тоже предъявлял ей стилистический счет — независимо от сюжета, он возражал против чрезмерности пластических эмоций, казавшейся ему пошлой. Для критиков же передвижнической генерации этот счет перемещался в этическую плоскость: уместна ли нарочитая красивость именно в живописании трагического?

Подобного рода споры — о том, что такое красота и всегда ли ей надлежит быть признаком искусства, — из числа вечных. И пока «Последний день Помпеи» в этих спорах фигурировал, картина отчасти находилась в актуальном поле — хотя бы в качестве повода для рассуждений. Сегодня она уже не вызывает сильных эмоций. И даже не в том дело, что реабилитации художника после вердикта, вынесенного ему во второй половине XIX века, так и не случилось, — существеннее, что по прошествии лет сама брюлловская поэтика оказалась отринута уже без гнева, но с безразличием, которое, пожалуй, хуже гнева. Экскурсоводы привычно останавливают группы возле огромного полотна, но объяснить природу былых восторгов им бывает нелегко.