Ольга Смирницкая: «Любой историко-филологический сюжет — это детектив»

Как крошечному народу, живущему в сказочной стране среди вулканов и гейзеров, удалось создать уникальную культуру? Почему переводить зашифрованную поэзию скальдов удобнее в вагоне метро, чем за письменным столом? Что делать, чтобы избежать цейтнота? Героиня нового выпуска «Ученого совета» — лингвист и переводчик Ольга Александровна Смирницкая

Лингвист, переводчик, доктор филологических наук, профессор кафедры германской и кельтской филологии МГУ, заслуженный профессор Московского университета. В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию «Происхождение аналитической формы перфекта в древних германских языках», в 1988 году — докторскую диссертацию «Стих и язык древнегерманской поэзии». C 1964 года читала ряд основных германистических курсов, в том числе курсы истории английского языка и сравнительной грамматики германских языков, а также спецкурсы по исторической поэтике и стиховедению. В 2001 году получила премию имени Ломоносова за монографию «Стих и язык древнегерманской поэзии». В течение многих лет — заместитель главного редактора по лингвистике журнала «Вестник МГУ. Серия 9: Филология». Переводчик «Младшей Эдды», древнеисландских саг и поэзии скальдов.

Научные интересы: историческая поэтика, история английского языка, скандинавистика.

О первых воспоминаниях и эвакуации на Северный Урал

Я себя помню с очень раннего возраста — как будто мне показывают некий фильм. Может быть, самое первое воспоминание — как мы отправляемся по Каме из Горького, чтобы эвакуироваться на Северный Урал. Мне три года, мы ждем парохода на горьковской пристани, и я вижу эту пристань, вижу, как люди сидят на тюках, уткнувшись в колени, и ждут парохода, а навигация уже закончилась, и пароход не идет. Помню эту картину: несчастные, утратившие надежду люди. А еще я помню свой первый сон: волчонок лезет в форточку, и мне нужно закричать, чтобы его отпугнуть, а я не знаю, как закричать, что сделать, и в ужасе просыпаюсь.

О бабушках

Бабушки были дружны с юности: они познакомились в Тамбове. Папина мать училась в гимназии, а мамина была у нее классной дамой. Потом они поехали вместе в Москву и жили на Малой Бронной. Но в те поздние военные и послевоенные времена, которые я помню, между ними

Папина мама Мария Николаевна

О детстве в Историческом музее, дружбе со скульптором Герасимовым и черепе Хаджи-Мурата

В Москву мы вернулись рано — осенью 1942 года. Может быть, с начала

Там я познакомилась с необыкновенным человеком, маминым другом Михаилом Михайловичем Герасимовым, который потом прославился как антрополог и скульптор, умеющий восстанавливать по черепам внешность людей прошлого. Михаил Михайлович был близок к нашему дому и хранил некоторые черепа у нас в комнате. Например, на пианино лежал череп, про который мне говорили, что это череп Хаджи-Мурата — у него был рассечен висок. Я наблюдала за тем, как из этих черепов потом возникали очень реалистические, живые головы, и это казалось чудом.

Одна из самых известных реконструкций Герасимова — это восстановление облика Тамерлана. Михаил Михайлович нам рассказывал, что он таким образом предрек начало Отечественной войны. Эту могилу в Самарканде ни в коем случае нельзя было раскапывать, а Михаил Михайлович раскопал ее, извлек череп. Когда он вышел из подвала, в котором работал, то увидел, что на улицах пусто, и спросил

О родителях

Маму звали Елена Мстиславовна, она была из старого дворянского рода Лукиных. Ее отец в 1910-е годы был сотрудником и одним из ближайших друзей Михаила Васильевича Сабашникова, знаменитого книгоиздателя. Я помню дедушку нищим, загнанным, смертельно больным человеком — он умер от истощения, не дожив нескольких дней до конца войны. А мама умерла от рака, когда мне было восемь лет, а до этого тяжело болела.

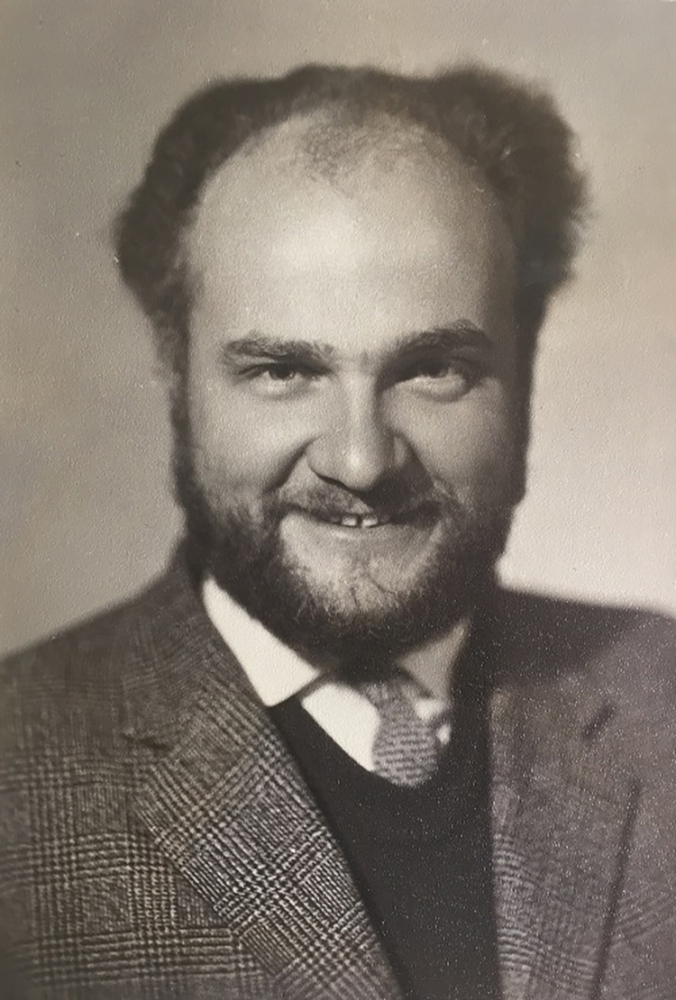

Папа мой был известный языковед и германист. Языковедом он стал совершенно неожиданно не только для его ближайших родственников, но, вероятно, и для себя самого. С детства он был очень одарен в живописи, и его домашним учителем был Юон Константин Федорович Юон (1875–1958) — художник-пейзажист, теоретик искусства, педагог. Основал собственную студию, в которой преподавал с 1900 по 1917 год. Его учениками были Владимир Фаворский, Вера Мухина, братья Веснины и многие другие художники. Входил в объединение «Мир искусства». Занимался оформлением оперы «Борис Годунов» в Париже во время Русских сезонов Сергея Дягилева.. Потом его отдали в училище живописи и ваяния Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) — одно из главных художественных учебных заведений в Российской империи., где он первоначально учился у Архипова Абрам Ефимович Архипов (1862–1930) — художник-передвижник., а потом должен был перейти к Коровину. Но случилось два события. Во-первых, Коровин эмигрировал, а во-вторых, папа, которому исполнилось 17 лет, обдумал свою будущую жизнь и четким почерком — а почерк у него был совершенно изумительный — написал: «Нужно оставить все, к чему влекло меня сердце, нужно оставить и литературу, и живопись, нужно заниматься тем, что не занимает мою душу, а только ум, нужно вглядываться во

При жизни он публиковался очень мало, потому что его наука была в опале как наука внеидеологическая, как наука, которая стремилась дистанцироваться. А потом, в 1948–1949 годах, во времена, когда силу набрала марристская школа Марризм — псевдонаучная теория востоковеда Николая Марра о «классовой сущности» языка. С конца 1920-х до 1950 года пользовалась государственной поддержкой в СССР., начался бой со сравнительным языкознанием. Это совпало с борьбой с космополитизмом: компаративистов-языковедов посчитали главными космополитами на лингвистическом фронте, гнали из университета. Папа тогда уже заведовал кафедрой в университете, и положение было очень трудным до того момента, когда в «Правде» вдруг вышла статья Сталина Имеется в виду статья «Марксизм и вопросы языкознания», опубликованная в 1950 году и покончившая с марризмом., которая все повернула на 180 градусов. Почему Сталину вздумалось возродить сравнительное языкознание и вернуть к жизни его лучших представителей — большой вопрос и совершенно отдельная тема Подробнее об этом можно прочитать в книге Владимира Алпатова «История одного мифа. Марр и марризм»..

Папа получил наконец возможность публиковаться. Впервые с 1950 года начали выходить его статьи и брошюры, но все остальное им написанное воссоздали по рукописям и конспектам его ученики. И то, что потом стало известно как школа Смирницкого в англистике, в истории языка, в сравнительной германистике, во многом реконструировано его учениками. Помню, он писал и писал с утра до вечера, и на меня у него не оставалось времени. А потом, когда здоровье его стало слабеть, когда он стал чувствовать себя неизлечимо больным, вдруг рядом оказалась я, и он меня впервые «увидел».

О передаче наследства и смерти отца

Можно сказать, что любовь к языкознанию я унаследовала от него в самом прямом, а вовсе не в метафорическом, возвышенном смысле слова. Когда папа уже почти не мог вставать, он звал меня к себе в комнату и просил: «Сними с полки эту книжку, я тебе почитаю стихи». Это была «Сага о Фритьофе», и я помню, как он читал:

Ты рад, пловец, повернуть ветрило

От стран далеких к отчизне милой,

Где дым клубится над очагом,

И память детства жива во всем…

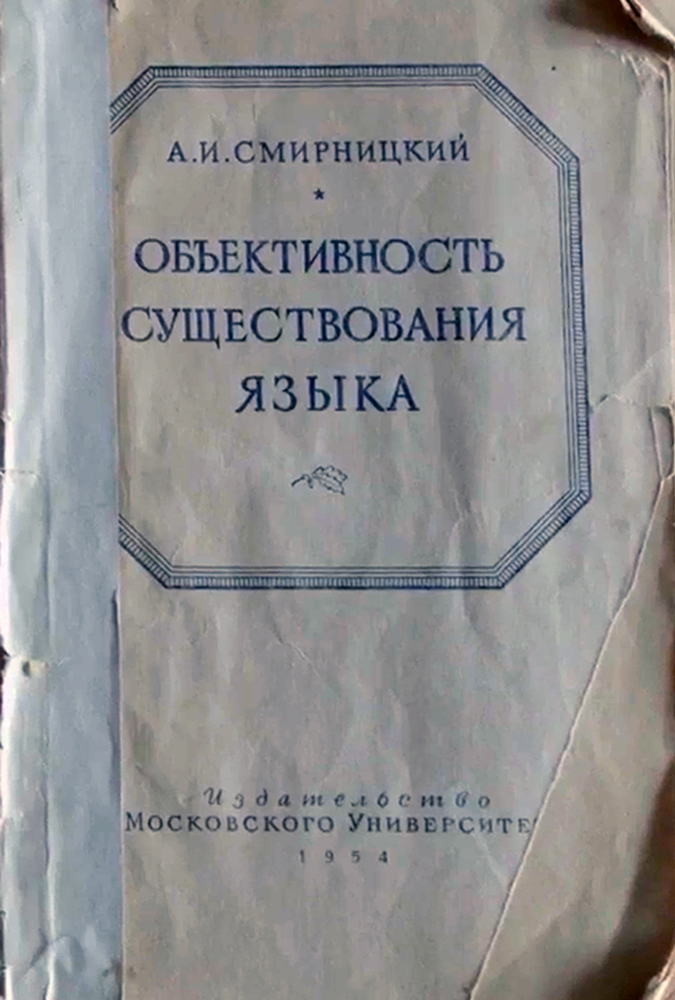

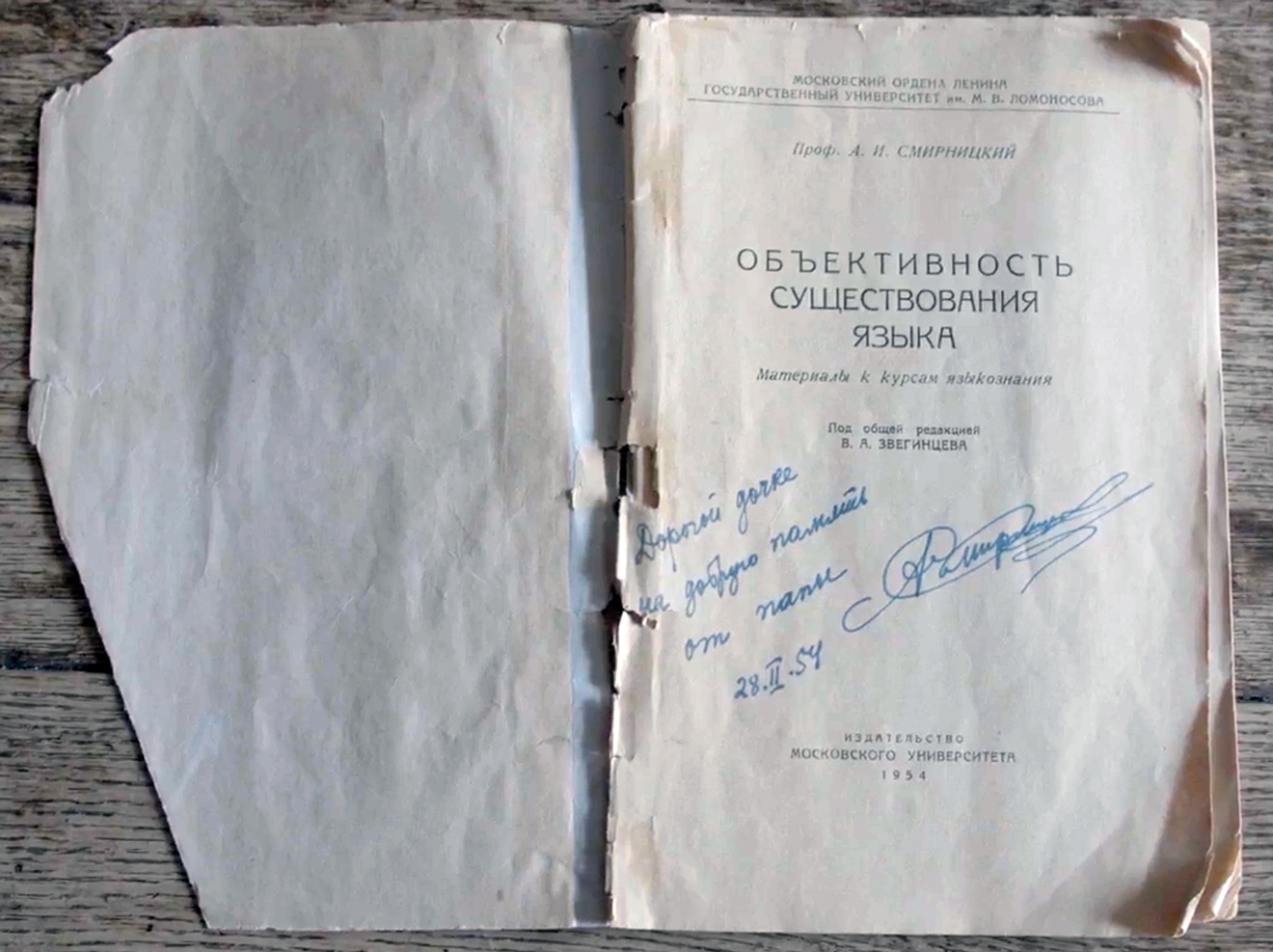

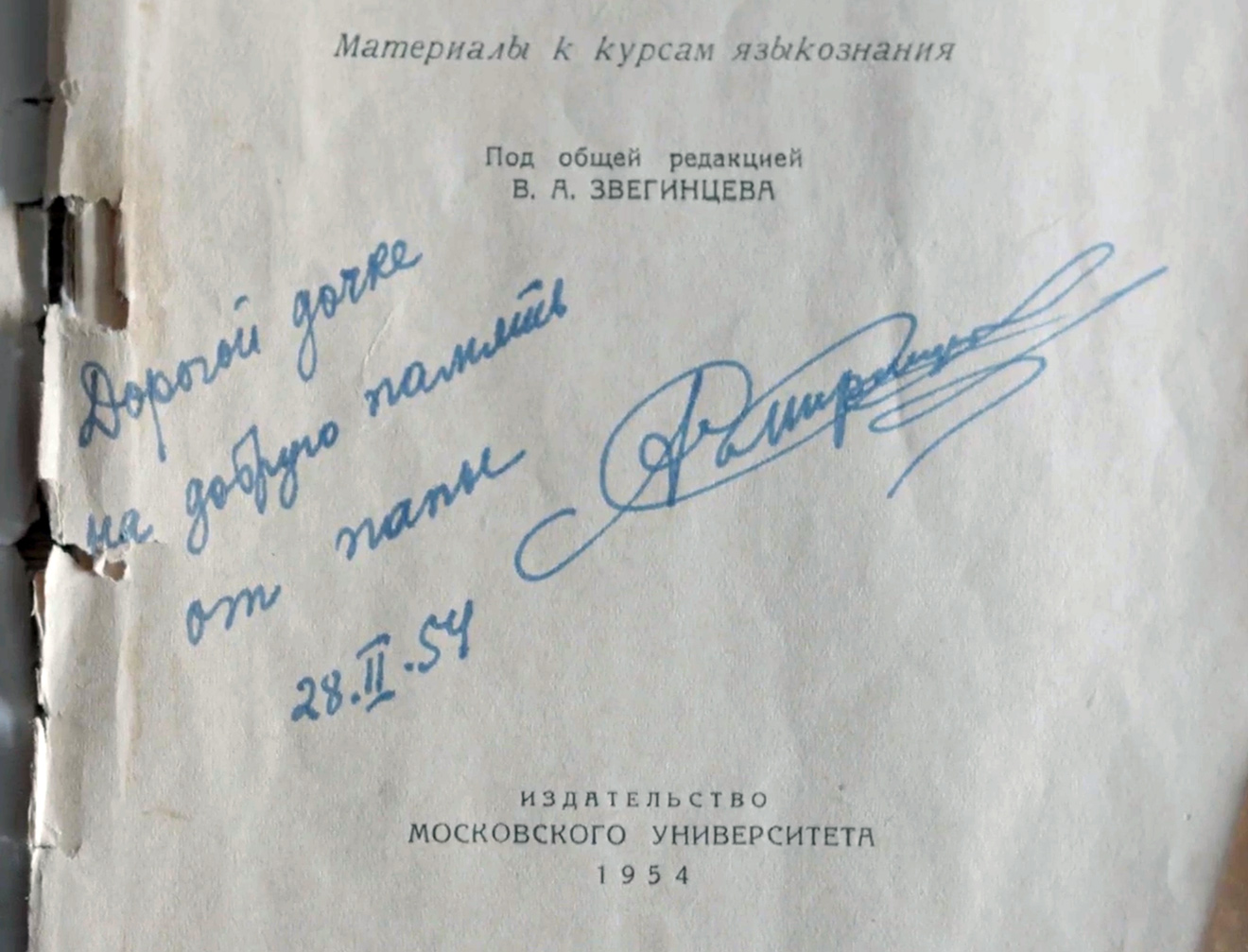

Я запомнила эти строки наизусть с тех самых времен. Еще я ясно вижу, как папа, лежа в постели на спине, сказал: «У меня только что вышла брошюра. Она называется „Объективность существования языка“. Ты ее прочти. Если у тебя возникнут вопросы, то спроси, поговорим с тобой об этом». Это был анализ воззрений Фердинанда де Соссюра Фердинанд де Соссюр (1857–1913) — швейцарский лингвист, заложивший основы семиологии и структурной лингвистики. и спор с ним о сущности языка. Мне было 15 лет. И я стала читать, изучать, думать, пытаться понять, прежде всего чтобы не огорчить папу. Через несколько дней я к нему пришла, сказала, что мне все более или менее понятно, и задала

О том, как научиться английскому у Оскара Уайльда, и поступлении на филфак

Моя последовавшая после смерти папы молодость почти непредставима. Моя жизнь была в двух измерениях: с одной стороны, очень тяжелая частная жизнь, о которой я не буду рассказывать, и с другой стороны, моя движущаяся наверх жизнь университетская.

В школе я получила серебряную медаль, и надо было сдать только один экзамен — по иностранному языку. И тут возникло некоторое затруднение, потому что в школе меня учили немецкому — и очень плохо. Папа всегда потешался над тем, как меня учат. Поэтому с немецким я не хотела поступать, а английский я учила мало: эпизодически со мной занимались

Об учебе у Вячеслава Всеволодовича Иванова и защите диссертации

На занятия я ходила мало — в основном рисовала шаржированные портреты лекторов, — но пропадала в библиотеках. Когда я была студенткой, мне пришлось взять академический отпуск: родилась моя дочь Катя. В 1957 году, уже после того как я восстановилась в университете, моим научным руководителем стал Вячеслав Всеволодович Иванов Вячеслав Всеволодович Иванов (1929–2017) — российский и американский лингвист, литературовед, семиотик, антрополог, переводчик; доктор филологических наук, академик РАН. Один из основателей Московско-тартуской семиотической школы и Московской школы сравнительно-исторического языкознания., и я увлеклась сравнительным языкознанием. Может быть, у меня было чувство, что нужно уйти в прошлое, что в прошлом меня ждут

Курсе на четвертом на меня обратил внимание тогдашний руководитель кафедры германского языкознания Николай Сергеевич Чемоданов, который был хорошо знаком и даже дружен с папой, и вознамерился взять меня в аспирантуру. Как потом выяснилось, это были не мои пути, но своего рода пролог. И вот я училась в аспирантуре и писала диссертацию по исторической грамматике, а руководителем моим стала супруга Николая Сергеевича Чемоданова, известный германист Мирра Моисеевна Гухман. В 1965 году я защитила диссертацию и с докладом на тему этой диссертации — о развитии видовременных форм в древнегерманских языках — поехала на скандинавскую конференцию в Ленинград, где я до этого никогда не была.

О встрече, повернувшей жизнь в другое русло

И вот тут случилась одна из двух встреч, которые повернули мою жизнь в новое русло, и эта жизнь в двух измерениях постепенно, слава богу, закончилась и заменилась моим единым домом. На скандинавской конференции я познакомилась с Михаилом Ивановичем Стеблин-Каменским и его учениками — Анатолием Либерманом, Валерием Берковым, Юрием Кузьменко. Я попала в совершенно новый круг ученых, исследователей, петербургских интеллигентов, которые меня приняли как свою. Я чувствовала, что попала на

На банкете после окончания конференции мы с Михаилом Ивановичем танцевали, и я ему задумчиво сказала: «Михаил Иванович, а не издать ли нам с вами „Младшую Эдду“ Снорри Стурлусона?» Он помолчал, только приподнял брови и сказал: «Ольга Александровна, я вас почти не знаю — ну, попробуйте, переведите

О Михаиле Стеблин-Каменском

Михаил Иванович покорил меня своей статью, своей манерой, своей языковедческой смелостью, увлекательностью своих рассказов. Он всегда сохранял спокойное, доброжелательное достоинство. Такие стойкость и благородство присущи и древнеисландской культуре. Никаких пламенных восклицаний, никаких проповедей — только идти своим путем, изучать ту культуру, которая стала частью твоей собственной жизни, и сохранять эту спокойную, благородную доброжелательность к тем, с кем общаешься.

У него была весьма трудная молодость: его исключили из Ленинградского университета за дворянские корни. Он работал редактором в разных издательствах и во время войны не покинул Ленинграда — остался там во время блокады, работая

Докторская диссертация, которую он написал к концу 40-х годов, называется «Поэзия скальдов». В 1949 году он с блеском защитился и привлек к себе внимание. Сначала его пригласили в Ленинградский университет в качестве преподавателя и в скором времени предложили основать там скандинавскую кафедру.

О крошечном народе, живущем в сказочной стране среди вулканов и гейзеров

Михаил Иванович, оставаясь языковедом, открыл для нас культуру Исландии — так называется одна из его ранних книжек. Потом он написал много других книг и статей — о сагах, о скальдах, о совершенно самобытной, чудом возникшей культуре на отдаленном северном острове. Кто прибыл на этот остров? Немногие норвежцы, не пожелавшие подчиниться королю Харальду Прекрасноволосому или по

Я оставила мою прекрасную академическую историческую грамматику, и ее место заняла историческая поэтика. От Михаила Ивановича я узнала, что через историческую грамматику нельзя глубоко вникнуть в язык, нельзя проникнуть в его душу. Это можно сделать только через текст: только на арене текста мы можем понять разные грамматические и лексические языковые изменения, которые совершаются в речи. Мы сможем о них судить, сможем их истолковать, только если мы поняли связь языка с культурой своего времени.

О епископе Вульфиле и его переводе Библии, изменившем готскую культуру

В 1970 году вышло первое издание «Младшей Эдды», и с тех пор мы с Михаилом Ивановичем стали издавать сагу за сагой, скальдические стихи. Тогда эти книги, издававшиеся в серии «Литературные памятники», расходились моментально. Одновременно я поняла, что надо заняться и другими древними языками, чтобы изучать их не с птичьего полета или под микроскопом, но вникая, вчитываясь в запечатлевшие их тексты.

Историческая поэтика — это исследование не только языка поэзии, но и, например, языка древнейшего перевода Библии на готском языке. Как раньше изучался готский перевод Библии IV века, созданный епископом Вульфилой? В основном как кладезь древнейших словоформ. Англосаксы и скандинавы не оставили нам словоформ языка той эпохи — мы только можем их реконструировать. А здесь, в готском тексте, есть, например, слово dags («день»), диахронически тождественное древнеанглийскому dæg, и так далее. Но на самом деле этот перевод интересен как таковой, поразителен как таковой. Это боговдохновенный перевод, стоящий выше в некоторых отношениях, чем такие знаменитые переводы, как King James Bible Библия короля Якова — английский перевод христианской Библии для Англиканской церкви, начатый в 1604 году и завершенный в 1611 году. Был выпущен под патронажем короля Якова I. или русский синодальный. Это перевод ранний, созданный Вульфилой отчасти по наитию. Он не только точно следует греческому оригиналу — он создает необходимейшие слова и как бы вдыхает новую жизнь в свой язык, преображая культуру готского общества. Через этот перевод в него проникает христианская культура. Эти новые слова создавались Вульфилой не просто ad hoc Специально для этого (лат.)., как кальки греческого: они становились частью готского языка, вырастали из его системы. Любой язык мы познаем через текст, будь то среднеанглийская хроника XII века, или этот готский перевод, или «Беовульф», или древнеисландские саги. Мы познаем язык в жизни этого текста и тем самым приобщаемся к древней культуре, смотрим на нее не с дистанции, и так она соединяется с нашей культурой, становится нашим достоянием. Все это я стала понимать после того, как ступила на путь, проложенный Михаилом Ивановичем.

О поездках по Кольцевой линии метро и переводе поэзии скальдов

Поэзия скальдов благодаря своему особому языку всегда считалась абсолютно непереводимой на современные языки. В изданиях родовых и королевских саг, например в «Круге Земном» «Круг Земной» — свод скандинавских саг XIII века. Предполагается, что автором «Круга Земного» был исландский скальд и прозаик Снорри Стурлусон (1178–1241)., сотни строф скальдической поэзии обычно заменялись подстрочным переводом, который ничего не дает, потому что там очень длинные кеннинги Кеннинг — образное выражение в древне-германской поэзии. Строилось на основе перифразы. Наибольшее распространение кеннинг получил в поэзии скальдов, где наряду с простым кеннингом использовался многочленный («протяженный»): «сходка огня лощины меча» — «битва», где «лощина меча» означала «щит», «огонь щита» — «меч»., состоящие из шести-семи элементов. И все совершенно непонятно —

О скальдах и зашифрованной поэзии

Скальды — это, во-первых, поэтическое искусство, которое при всей своей прихотливости, причудливости и формальной сложности было очень распространено в том обществе. В сагах часто слышишь, что

А во-вторых, скальды — это люди, умеющие по строго определенным правилам с детских лет — наверное, это в крови — сочинять стихи и силой слова одолевать

О первой поездке в Исландию и чуде

Первый раз я оказалась в Исландии в самом начале 90-х годов. Там обо мне знали как о переводчике древнеисландской литературы и просто пригласили погостить, познакомиться с Исландией. В отличие от моей более поздней поездки в Оксфорд, где у меня были некоторые обязательства, тут обязательств не было — просто жить, наслаждаться этой жизнью и изучать то, что мне было интересно. И так я провела в Рейкьявике два месяца. Наш посол, чудный человек Юрий Александрович Решетов, который очень любил исландцев и, наверное, был единственным послом, в

Однажды я гуляла недалеко от своего дома. Я дошла до кладбища, посмотрела на некоторые могилы, повернулась и пошла назад. И вдруг я вижу, что прямо передо мной возникло море — совершенно осязаемое: волны вздымаются, корабль плывет, чувствуется, что может разыграться буря. Но я знала, что такого не может быть: эта улица через сто метров кончается, а сразу за ней пруд. И я, в

А вообще в Исландии все воспринимается как чудо, и прежде всего этот прямой контакт с совершенно фантастической природой.

О детективных сюжетах и домашнем спецсеминаре

Любой филологический и историко-филологический сюжет — это, в сущности, детектив. Это детективная история, которую ты сам строишь. Некоторые загадки получают разрешение: здесь одно свидетельство, здесь другое, вот это опровергает это, а тут выскочило еще

Для меня никогда не было непреодолимой преграды между научной жизнью и преподаванием: это было одно. Все то, о чем я читала лекции — по сравнительной грамматике германских языков, по истории английского языка, — вошло в мои книги, статьи. И спецсеминары я также устраивала сообразно своим интересам.

Эти спецсеминары я вела не только в университете — они продолжались у меня дома, в комнате, и назывались они КРУИЗ — по образцу ОПОЯЗа ОПОЯЗ — Общество изучения поэтического языка, или Общество изучения теории поэтического языка. Научное объединение, созданное участниками «формальной школы» и существовавшее в 1916–1925 годах. Среди них — филологи Виктор Шкловский, Борис Эйхенбаум, Юрий Тынянов, лингвист Роман Якобсон и другие видные ученые.. Там было Общество изучения поэтического языка, а у меня кружок по изучению языка, не только поэтического. Первых своих учеников я прекрасно помню пофамильно, с

Об учителях и учениках

Отношения между учителем и учеником становятся глубоко личными. Это отношения бесконечной и дорогой для сердца связи. У меня хранятся многие письма Михаила Ивановича, я их перепечатала и изредка перечитываю. По этим письмам видно все более доверительное отношение, видно, как отечески он смотрит на меня.

Я помню одну сценку из нашего знакомства. Мы гуляем по проспекту Вернадского: тогда еще за нашим домом 125 городских домов не было, а сразу начиналась деревня Тропарево. Он сказал: «Ольга Александровна, как я рад, что вы восприняли мои мысли и понесете дальше то, что мне было близко в науке. Вы мой преемник». Я помолчала, а потом говорю: «Михаил Иванович, спасибо, что вы считаете меня своим преемником, и я продолжу ваше дело, но у

О том, как не быть в цейтноте

В отличие от многих моих знакомых я никогда не страдала от цейтнота, никогда не чувствовала, что время летит, а я не справляюсь. По каким причинам? Во-первых, я занималась своими научными и преподавательскими делами, но не брала на себя никакой административной нагрузки. Правда, я была заместителем главного редактора «Вестника МГУ» и читала огромное количество чужих статей, но я не считала, что это

О том, как важно продолжать работать

Я разыгрываюсь к вечеру и поздно ложусь. Мне ничто не мешает работать — я работаю за столом, на диване, лежа, сидя. Но потом прирастаю к компьютеру и строчу. Я на пенсии, и для меня важно все время чувствовать, что я продолжаю работать. Эта работа имеет разный вид. С одной стороны, люди мне присылают свои статьи, книги, и я все это с ними обсуждаю. С другой стороны, мои бывшие ученики, уже много лет или десятилетий преподающие, обсуждают со мной

О втором счастливом событии

На границе 1965-го и 1966-го я встретила в вагоне метро человека, который через несколько месяцев стал моим любимым мужем. Я ему всем обязана: он создал для меня новую жизнь. Та тяжкая жизнь — 11 лет моей молодости — осталась в прошлом. Его звали Вольф Соломонович Певзнер, и, как я уже сказала, он занимался навигационными приборами, но на это его толкнула война. Тогда он изменил своему первоначальному призванию, а призвание его было стать актером — он учился в Щукинском училище. У него было незаурядное актерское дарование, что проявлялось на нашей семейной сценической площадке прежде всего в том, как он в лицах рассказывал еврейские анекдоты — совершенно бесподобно. И у него были широкие гуманитарные интересы. Когда во времена перестройки казалось, что возрождается культура, когда писались прекрасные книги, снимались прекрасные фильмы, мы все это вдвоем читали, смотрели, долго обсуждали, потом пересматривали еще раз и так далее. И в семейной жизни тоже жили воедино. Он был значительно старше меня и умер в 1997 году. Встреча с ним и с Михаилом Ивановичем — самые счастливые, поворотные события в моей жизни. А сейчас я прекрасно живу с моей дочерью Катей.

О важных встречах и даче в Кясму

Мне вообще очень везло на встречи. После 1965 года, после встречи с Михаилом Ивановичем, как будто раскрылись

Юдифь Матвеевна сняла для нас дачу в Кясму, в Эстонии, и это уединенное местечко на полуострове необыкновенной красоты стало прибежищем и усладой для московской, в меньше степени петербургской интеллигенции. Я подолгу беседовала там с физиком Михаилом Константиновичем Поливановым, переводчиком Инной Максимовной Бернштейн. В более поздние годы в Кясму я очень сдружилась с четой Дьяконовых, Ниной Яковлевной Дьяконовой, известным литературоведом, и ее мужем, нашим крупнейшим востоковедом Игорем Михайловичем Дьяконовым. Он, кстати, и эддическую «Песнь об Атли» по моей просьбе перевел, и я его перевод опубликовала.

О Юрии Айхенвальде, Дон Кихотах и падении культуры

Он был прекрасный поэт и историк культуры. У него есть двухтомная книга «Дон Кихот на русской почве». Это совершенно замечательные исторические очерки о людях, которые в данных исторических условиях прожили жизнь Рыцарей печального образа и возрождали нашу культуру. И это во многом благодаря их самоотверженному труду в нашей истории — в истории государственной, истории официальной — вопреки всему и на всё сужающемся участке смогли выжить, сохраниться наши главные ценности. Но сейчас у меня чувство, что все это почти перестает существовать. Меня угнетает падение и культуры, и моей науки, которое совершается на глазах. Я не склонна драматизировать события или устраивать плач по России: стараюсь, наоборот, не падать духом и ценить то, что есть, то, что хранится в памяти, по крайней мере. Но тем не менее здравым умом я понимаю, что совершается трагедия. Впрочем, слово «трагедия» не совсем подходит, потому что оно предполагает катарсис и