11 слов, помогающих понять культуру Ирландии

В виски не надо класть лед?! Почему пиво приносит славу? Как сделать пишог? Кто научил ирландцев играть на музыкальных инструментах? И зачем отдавать гостю единственный глаз? Новый выпуск «Слов культур» — о мрачной, дождливой Ирландии

Сейчас в Ирландии все в основном говорят

Ирландский язык учат в обязательном порядке в школах, но популярностью он обычно не пользуется: обучение языку, на котором не говорят и говорить не собираются, ощущается как насилие, поэтому принято ирландский не любить и получать по этому предмету только плохие отметки. Но так, конечно, не везде. На западе острова есть так называемые районы Гэлтахта, где звучит живая ирландская речь. Кроме того, есть энтузиасты ирландского языка и культуры, поэты и прозаики, которые пишут только

Есть и слова этикетные, входящие в реестр так называемых cúpla focail, буквально «пара слов». «Я знаю

1. Dia duit, Dia is Muire duit [диа д’ить — дисмирдить]

Бог тебе — Бог и Мария тебе

Этими ритуальными репликами ирландцы обмениваются при встрече вместо традиционного пожелания доброго дня или здоровья. С этого приветствия начинается разговор как с хорошо знакомым человеком, так и с незнакомым, причем обращение всегда на «ты» (обращения на «вы» в ирландском просто нет). Изменить порядок реплик нельзя, фраза «Бог и Мария тебе» может быть только ответом на «Бог тебе».

В ирландской речи вообще очень часто упоминаются Бог и христианские святые. На вопрос «Как дела?» следует ответить «я неплохо, благодаря Богу» (Níl mé go dona, buíochas le Dia), а услышав известие о

Христианская вера была принята в Ирландии очень рано: главным покровителем острова считается святой Патрик, отравившийся крестить ирландцев в начале V века (впрочем, часть уже была обращена в христианство ранее).

Христианство быстро распространилось в Ирландии, правда в монастырской форме: простые люди и даже ирландские короли еще долго были язычниками и почитали друидов. К началу VIII века новая вера распространилась уже среди всего населения острова, который позже назовут Островом ученых и святых.

После распространения в Ирландии английского владычества началась последовательная политика деирландизации острова, и начиная с середины XIV века все ирландское — язык, местные обычаи, поэзия бардов, а также католицизм — оказалось под запретом. Католиков вынуждали принимать англиканскую веру, а тех, кто отказывался, переселяли на северо-запад, в районы Коннахта, где земли были каменистыми и неплодородными. Так католичество и ирландский язык стали символами борьбы за свободу и независимость страны, и, когда в 20-е годы прошлого века Ирландия наконец обрела эту независимость, язык и вера стали частью государственной программы деанглизации острова.

К этому времени все уже говорили скорее

После начала 80-х годов в связи с решением о принятии на работу мигрантов внутренняя политика изменилась, обязательный экзамен по ирландскому языку был отменен, контроль монастырей над школами смягчился, и, что важно, эта тема перестала быть табуированной.

Сейчас монастыри уже не играют такую большую роль в воспитании детей и в опеке над семьями, но все равно роль религии в стране достаточно важна. Браки, как правило, заключаются в церкви, исповедь и пост — часть повседневной жизни. Также у ирландцев приняты паломничества и на континент, во Францию, и на остров Иона, где был основан монастырь святого Колумбы, и на остров на Красном озере, где находится Чистилище святого Патрика. Последнее паломничество настолько аскетично, что не все физически могут его выдержать, но это никого не останавливает, ведь считается, что так можно избавиться от всех грехов.

2. Slán, sláinte [слан, сланьте]

Будь здоров, будь благополучен

Прощание на ирландском языке тоже ритуализовано, хотя и не в такой степени, как приветствие. Уходящий должен сказать: slán agat («благополучие у тебя [остается]»), а остающийся ответит: slán leat («благополучие с тобой [уходит]»). Slán — это не просто теплая атмосфера, но некий продукт, материализовавшийся в атмосфере дружеского общения и поделенный между его участниками при расставании.

Лингвисты видят влияние христианства и в этом ритуале прощания: предположительно, лексема slán ирландского происхождения, но получила распространение под влиянием латинской культуры. Судя по всему, slán образовалось под влиянием salve (прилагательное salve значит «здоровый, правильный, благополучный»), которое использовалось и для приветствия, и при прощании. По другой версии, на семантику slán также повлияло латинское слово solor («утешаю, вознаграждаю, смягчаю, спасаю, прощаю»). Solatus — «спасенный, утешенный, прощенный, тот, кому прощены грехи» (ср. русское «прощать» и «прощаться»). Возможно, это было ритуальным прощанием в монастырской среде, которое потом перешло в мирскую жизнь.

Но может быть, не следует искать здесь религиозный подтекст. Пожелание благополучия и здоровья при прощании вполне естественно: например,

От slán образовано существительное sláinte — «здоровье, благополучие, радость». А прилагательное slán означает «целый, полный, невредимый, хороший, добрый, здоровый».

Сейчас оно используется во время традиционного тоста, который знают и употребляют и англоговорящие ирландцы, и даже туристы. Sláinte! («За ваше [и наше] здоровье!») говорят поднимая бокалы.

Слово sláinte стало своего рода брендом: его изображают на майках и кружках.

3. Fáilte [фальте]

Добро пожаловать

Fáilte — застывшая сравнительная форма прилагательного fáiled («веселый, радостный»; буквально «будь радостнее»). Уже в древнеирландском это слово превратилось в существительное и стало частью словосочетания beirid fáilte, буквально «дает радостное», то есть «приветствует».

Позднее fáilte стало употребляться в более узком смысле — как приглашение войти в дом и стать гостем. Идею ирландского гостеприимства воплощает и выражение Céad mile fáilte, «Сто тысяч приветов», которое можно увидеть на придверных ковриках, декоративных вышивках, подушках.

Гостеприимство составляло очень важную часть древнеирландской культурной системы ценностей и,

Открытости и традиционного гостеприимства несколько поубавилось за долгие годы оккупации Ирландии — сначала викингами, а потом норманнами и англичанами. Параллельно с традицией привечать гостя и оказывать ему хороший, искренний прием возникло желание отгородиться от чужака. Ирландцы

4. Ceol [кйоль]

Музыка

В Ирландии существует традиция устраивать особые вечеринки céilidh (от céile — «друг») в частных домах или в специально снятых помещениях. Изначально это были просто дружеские посиделки, которые постепенно стали сопровождаться ирландской музыкой, пением и танцами — рилами и джигами. Все это называется словом ceol, которое включает в себя и музыку, и пение, и танцы, и просто веселое, хорошее настроение. Mo cheol thu — буквально «Моя музыка тебе», а в переносном смысле — «Я рад за тебя, я тебя поздравляю». Mo cheol tú — «Ты моя музыка», то есть ты мой (моя) любимый (любимая), мои радость и счастье.

Музыка упоминается еще в ирландских сагах, причем довольно часто. При дворах королей обычно были музыканты, трубачи и арфисты, и они же сопровождали странствующих поэтов. Игре на арфе приписывались магические свойства. В саге «Похищение стад Фроэха», например, говорится о том, что музыка могла помочь женщине во время родов:

«Когда охватывали женщину родовые муки, казалась музыка тоскливой и жалобной, под стать жестоким страданиям. Затем становилась она веселой и радостной, славя рождение двух сыновей. А под конец напевала она дремотный покой третьему сыну, ибо тяжко было его появление на свет».

В этой же саге говорится, что музыканты играли на прекрасных арфах, и такова была сила их музыки, что «двенадцать человек во дворце скончались от слез и великой печали» Похищение стад Фроэха // Похищение быка из Куальнге. М., 1985.

Перевод Сергея Шкунаева. В другой саге рассказывается о чудесном арфисте, который умел исполнять «песнь плача» (и все рыдали, слушая ее), «песнь смеха» (после нее все начинали хохотать) и «дремотную песнь» (от которой все засыпали).

По преданиям, умение играть на музыкальных инструментах, как и сами инструменты, принесли в Ирландию племена богини Дану, языческие божества. В фольклоре есть истории об ирландских феях сидах, которые живут внутри чудесных холмов и постоянно играют музыку Согласно местным верованиям, сиды, или фейри, как иногда их называют в англизированном варианте, — потомки древних языческих богов. Считается, что сиды живут в волшебных холмах (а почти каждый холм в Ирландии считается волшебным), в лесах, иногда — на дне озера или болота. Они часто вступают в контакты с людьми, причем они далеко не всегда враждебны. Размерами они невелики, поэтому их называют «малый народец», а еще — «добрые соседи».. Часто ее можно услышать, но долго делать это не следует, а уж тем более нельзя присоединяться к танцам сидов. Так, например, в собрании народных преданий леди Уайльд, матери писателя и любительницы фольклора, приводится рассказ о женщине, которой довелось видеть танец сидов:

«Однажды в ноябрьскую ночь одна женщина с Шарк-Айленда возвращалась домой поздно, в час умерших То есть от полуночи до часа ночи.; она устала и села, чтобы отдохнуть; тут неожиданно подошел молодой человек и заговорил с нею.

— Подожди немного, — сказал он, — и ты увидишь самый прекрасный танец, которыйкогда-либо видела, тут, на склоне холма.

<…>

Но пока они разговаривали, феи подошли и стали танцевать вокруг них, сплетя руки. И она упала на землю без сознания и не пришла в себя, пока не очнулась утром в своей собственной постели. И все увидели, что лицо ее белое, как у мертвеца, и поняли, что феи коснулись ее. Послали за знахарем-травником, и ее пытались спасти всеми возможными способами, но все было напрасно, ибо как только в ту ночь взошла луна, вокруг дома послышалась нежная, тихая музыка, и, когда люди посмотрели на ту женщину, она уже умерла» Ф. С. Уайльд. Легенды, заговоры и суеверия Ирландии. М., 2014.

Перевод Нины Живловой. .

Среди традиционных музыкальных инструментов в первую очередь следует назвать ирландскую арфу: золотая арфа с серебряными струнами на лазоревом поле изображена на гербе Ирландии. В сагах упоминаются также трубы и боевые рожки. Позднее одним из традиционных музыкальных инструментов становится скрипка, точнее одна из ее разновидностей — fidil. А трубы были оснащены кожаными мешками для усиления звука — так появилась знаменитая волынка.

5. Uisce beatha [ишке баа]

Виски

Известное во всем мире слово «виски» ирландского происхождения и восходит к сочетанию uisce beatha, буквально «вода жизни». Этот термин представляет собой кальку с латинского aqua vitae: так в XIII веке врач и алхимик Арнольд из испанской Виллановы назвал водный раствор этилового спирта.

В источниках это словосочетание впервые упоминается в 1405 году: в анналах Коннахта сообщается о смерти местного короля Рисдьерда Мак Рагналла, выпившего «слишком много воды жизни, которая стала для него водой смерти» Цит. по: F. Kelly. Early Irish Farming. Dublin, 1998.

Перевод Татьяны Михайловой.. Существует предание, что ирландцев обучил дистилляции святой Патрик, но документально это не подтверждено. В то же время в сагах часто упоминается крепкий напиток iarngual (буквально «твердый уголь»): возможно, речь идет о самогоне, который очищался путем перегонки через угольный фильтр.

Словосочетание uisce beatha было заимствовано и в английский язык: считается, что впервые оно упоминается у поэта Бена Джонсона (XVI–XVII века) в форме usquebaugh, еще сохраняющей близость к ирландскому оригиналу. Оно же встречается в заметках сэра Уолтера Рэли, знаменитого путешественника, пирата и фаворита королевы Елизаветы I. Он пишет, что когда корабль бросил якорь у берегов Ирландии, матросами стало трудно управлять, потому что «на борту сразу появилось аскебо» Цит. по: Р. Най. Странствие «Судьбы». М., 1986.

Перевод Юрия Здоровова.. Постепенно «аскебо» упростилось до «виски».

В Ирландии виски — продукт тройной дистилляции, в отличие от шотландского скотча, который проходит двойную дистилляцию и поэтому сохраняет дымный, смолистый запах. Если в Америке и других странах принято класть в виски лед, то в Ирландии, напротив, виски подогревают или разбавляют кипятком, а еще в него добавляют лимон. Это связано с особенностями климата: в Ирландии очень сыро и ветрено, практически всегда идет дождь, и горячий виски представляется своего рода лекарственным средством. Впрочем, сами ирландцы своим климатом очень гордятся: он создает особенный национальный колорит.

6. Práta [прата]

Картофель

В ирландском есть скороговорка: «Будет картошка очищена, сварена и съедена коннахтцем, пока мунстерец произносит праты» (Beadh na fataí nite, bruite agus ite ag an Connachtach sula mbeidís raite ag an Muimneach — prátaí).

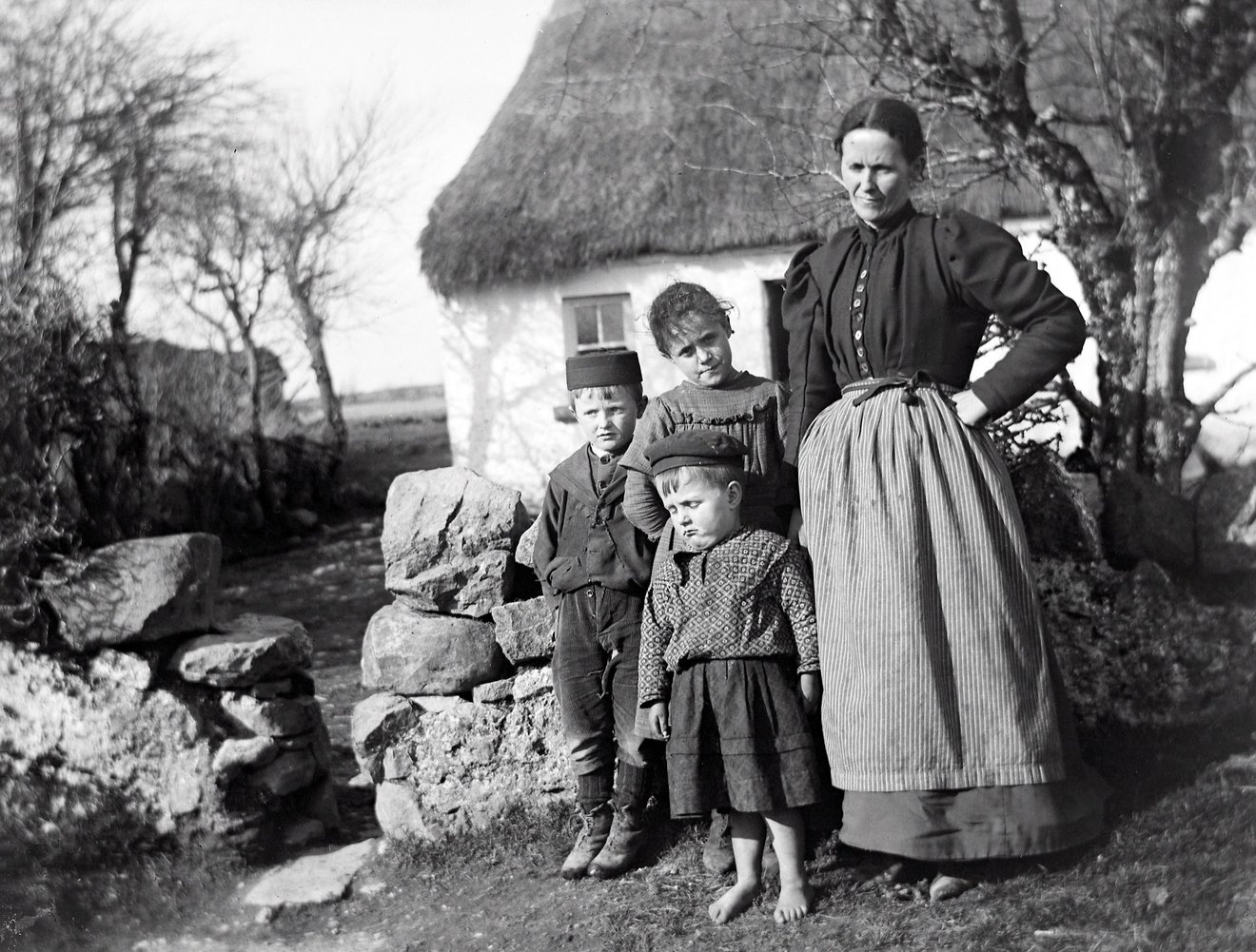

Здесь обыгрываются диалектные названия картофеля: fataí, bataí, pataí. Слово práta было заимствовано через английский из языков коренных народов Америки. Картофель попал в Ирландию в конце XVI века и завоевал немалую популярность: во влажном мягком климате острова даже неплодородные почвы давали хорошие урожаи. Но важнее было то, что эта культура обеспечивала стабильный и достаточный для пропитания урожай на сравнительно небольшом наделе земли. К середине XIX века почти треть всех пахотных земель острова оказалась занята картофельными посадками, и не менее двух третей выращенного картофеля кормили местных жителей. Картофель составлял основу ежедневного рациона большинства ирландцев-бедняков: его варили и жарили, запекали в очаге, из него пекли оладьи.

Но в 1845 году из-за распространения фитофтороза, или бурой фитофторозной гнили При этой болезни, вызываемой паразитическими грибоподобными микроорганизмами, инфекция передается от растения к растению через воду и при контакте здоровых частей растений с пораженными. Зараженные клубни начинают гнить прямо в земле или в хранилищах. После уборки урожая споры возбудителя сохраняются и с водой переносятся в почве., случился неурожай картофеля, за которым последовало еще несколько. Эта трагедия вошла в историю страны под названием Великий голод.

За голодом последовали эпидемии: ирландцев косили сыпной тиф, дизентерия и цинга, а вспыхнувшая в 1849 году эпидемия холеры унесла около 36 тысяч жизней. В результате население Ирландии сократилось почти на треть — как за счет смертей, так и за счет эмиграции. По разным данным, в результате голода погибло от 500 тысяч до 1,5 млн человек, а еще полтора миллиона уехало из страны в период с 1846 по 1851 год.

Сегодня в больших городах картофель в прежних количествах есть не принято, а слово práta отчасти стало символом нищеты и убожества. В центре Дублина на берегу реки Лиффи установлен бронзовый мемориал в память о Великом голоде: он представляет собой группу истощенных мужчин, женщин, детей и собаки, которые, судя по всему, пытаются попасть на корабль, отплывающий в Америку.

7. Bás [бас]

Смерть

«Жизни, и здоровье, и смерть в Ирландии» (Beatha agus sláinte agus bás i nÉirinn) — так полностью звучит традиционный ирландский тост. Но часто он сокращается до bás i nÉirinn («смерть в Ирландии») или просто bás («смерть»).

У ирландцев особое отношение к смерти: ее никто не боится, потому что нет смысла бояться неизбежного. Для традиционного ирландского менталитета смерть и последующие долгие поминальные бдения — своего рода торжество, праздник. Идеалом считается спокойная смерть в кругу многочисленных родных и близких, смерть в своем доме после достойно прожитой жизни. После констатации смерти следуют приготовления к погребению, а затем знаменитые ирландские поминки, которые длятся три дня. На похоронах должно быть много людей — не только родные, но и все соседи и те, кому пришлось эмигрировать. Даже сегодня долгие пышные веселые поминки — знак уважения и любви к покойному.

Помимо воспоминаний об ушедшем и плача близких (раньше в деревнях нанимали плакальщиц, которые провожали покойного к месту погребения) вплоть до начала XX века поминки сопровождались играми с телом покойного: его перебрасывали, девушки символически вступали с ним в интимные отношения, вокруг него вели хороводы. Кроме того, на поминках устраивали танцы под скрипку.

Странными нам кажутся и традиционные ирландские плачи. Например, вдова может открыто причитать, что некому теперь будет бить ее, никто не станет пропивать все имущество, а дочь умершего — что теперь никто не помешает ей выйти замуж за того, кого она любит.

Есть веселая песенка на английском языке «Молли Мэллоун». В ней поется о девушке, которая жила в Дублине и развозила на своей повозке «моллюски и мидии» (cockles and mussels). Заканчивается песня рассказом о том, что Молли умерла в больнице для бедных от неясной хвори, но мы помним о ней, и ее призрак нам

В ирландском фольклоре фигурирует вестница смерти, называемая bean sí, банши (ее образ восходит к богине-покровительнице земли), которая незадолго до кончины появляется возле дома умирающего и своими стонами и рыданиями предвещает его уход. Впрочем, банши приходит не ко всем смертным, а только к потомкам королевского рода. Существует рассказ XVII века о том, как банши появилась в замке, владелец которого был при смерти. Услышав ее крики и стоны, местные торговцы испугались и попрятались. Банши остановилась и сказала: «Нечего вам бояться, запасливые торговцы, по таким, как вы, банши не плачут!» Почему банши не надо бояться? Потому что это не проклятие: потомок королевского рода должен, наоборот, гордиться тем, что перед смертью к нему пришла банши. А смерть ведь все равно неизбежна.

8. Clann [кланн]

Дети, потомки

В ирландских семьях много детей. С одной стороны, причина этому — католическая религия, запрещающая не только аборты, но и использование противозачаточных средств. С другой — естественная реакция общества на необычайно высокий уровень детской смертности, который объяснялся не только низким уровнем медицины, распространением вирусов и неумением стерилизовать вещи. Детей не берегли, они часто умирали, пропадали в холмах и в болотах. Также в Ирландии существовала практика избавления от лишних, нежеланных детей — как незаконных, так и законных, но родившихся с врожденными изъянами. По официальным данным, в период с 1866 по 1892 год было зарегистрировано 1056 случаев намеренного инфантицида, но, судя по всему, в реальности их было гораздо больше. Здесь необходимо отметить момент, важный для ирландского менталитета: в общественном сознании (в отличие от юридической нормы) позорным и требующим осуждения был не столько факт избавления от неугодного младенца, сколько нежелание его перед этим крестить. Именно это осуждалось в первую очередь.

Отношение к детям в Ирландии производило на угнетателей-англичан такое шокирующее впечатление, что они начали целую кампанию по борьбе с традицией избавляться от детей. Среди разного рода публикаций на эту тему выделяется памфлет Джонатана Свифта: «Скромное предложение» (1729). Там он предлагает продавать детей на мясо, а из их кожи делать перчатки, раз уж правительство не в состоянии прокормить детей ирландских бедняков. В этом ироничном памфлете он высмеивает не столько страшный сюжет голода и детской смертности, сколько многочисленные проекты того времени, призывающие обустроить Ирландию и превратить ее в экономически процветающую часть королевства.

Слово clann не имеет точных аналогов в других европейских языках, где любые дети — свои, чужие, маленькие и взрослые — называются одним словом. Происходит оно от латинского planta — «поросль, отростки» (ср. русское «плантация»). P перешло в k (ирландцы не умели произносить звук [p]).

Clann — это только свои дети. Сложно все и с обозначениями конкретных детей. Так, слово mac сначала значило «мальчик», «юноша», «сын», позже сузилось до понятия «сын», а затем вошло в фамилии: например, МакМанус, МакКон, МакКормак и так далее. Значение «мальчик» получило слово buachall, которым изначально называли пастухов, пасших коров. Ingen — «девушка», «девочка», «дочь» — в современной форме iníon стало обозначать только дочь, а «девочка» — это cailín, которое значило «служанка». То есть мальчик и девочка по своему происхождению слуги. Неудивительно, что и для обозначения детей в целом, как не взрослых и не имеющих прав, используется англо-норманнское слово page — «слуга», «паж». Сейчас в форме páiste оно обозначает просто ребенка.

Понятия «семья» в ирландском отсутствует. Есть слово muintir (от латинского monasterium), применявшееся к насельниками одного монастыря: в сочетании с притяжательным местоимением mo mhuintir оно означает «мои люди», но все же это шире, чем семья. Это и муж с женой, их дети и внуки, бабушки и дедушки, двоюродные братья и сестры, даже соседи, с которыми тоже устанавливаются родственные отношения. А сочетание muintir na hÉireann означает «ирландский народ», «ирландцы», которые тоже как бы одна семья. А вот слово «клан», которое через английский язык вошло во все языки мира и стало значить «род», «семья», ну и криминальную группировку, пришло из шотландского: там оно значит «род», «потомки».

9. Cailín, cailleach [кайлин калльах]

Девушка-старуха

Выйдя замуж, ирландка начинала рожать детей и вести хозяйство, поэтому ее называли bean an tí, «женщина дома». Но незамужняя девушка, cailín, была свободна и самостоятельна. Путешествовавшие по Ирландии в XVIII–XIX веках англичане оставили интересные свидетельства о тамошней жизни. Они описывают traditional Irish colleen — рыжеволосую красотку в фартуке, с босыми ногами, доступную для мимолетного поцелуя. Там же мы находим описания Irish cailleach — старухи, часто подозреваемой в умении колдовать (слово cailleach восходит к латинскому pallium, «покрывало, накидка», — так называли невест и монахинь, покрытых фатой или велоном). Обычно она живет одна на краю деревни и водит дружбу с сидами.

За этими женскими образами стоит архаический фигура богини земли Эрин. В трактате «Книга захватов Ирландии» мы читаем, что гойделы, предки современных ирландцев, приплыли на остров из Испании, там их встретили три богини, Банба, Фодла и Эрин, и попросили назвать остров их именем. Эрин была самой радушной и любезной, поэтому страна получила ее имя. В дальнейшем символический образ земли как женщины, которая ждет своего жениха, воплотился в сюжете о старухе, которая требует от будущего короля, чтобы он с ней соединился, а добившись желаемого, тут же превращается в прекрасную девушку. Из средневековых саг этот образ перешел в фольклор и литературу. Девушка-старуха — героиня пьесы «Кэтлин, дочь Холиэна» (1902) Уильяма Йейтса. Накануне свадьбы к герою приходит старая нищенка и убеждает его оставить невесту, чтобы пойти сражаться за свободу Ирландии. Кончается пьеса диалогом:

— Ты видел на дороге старую женщину ?

— Нет. Я видел юную девушку, гордую, как королева.

Эта свободная женщина, стремящаяся обрести возлюбленного, — будь то молодая девушка или уродливая старуха — символ земли, страны. Это хтоническое существо, богиня, которая ждет и даже требует осеменения, чтобы продолжить себя в потомках.

Образ мифической девы, которая хочет соединиться с земным юношей, встречается в фольклоре многих народов, но именно в Ирландии он превратился в сложную фигуру старухи-девушки (в ирландистике он получил название puella senilis).

10. Piseóg [пишог]

Суеверие, подклад

Желание нанести вред ближнему часто проявляется в изготовлении некоего магического объекта, который подкладывается в дом того, кому желаешь зла. В русской традиции эти предметы так и называются — подклад или поклад. Такая же функция у ирландского пишога (piseog), который, как и подклад, может состоять из сухих листьев, мышиного помета, пепла, волос, перьев и так далее. Но есть и отличия.

Часто молодожены, вернувшиеся из церкви после венчания и входящие в свой новый дом, находят на пороге пишог. Это не столько порча, сколько напоминание о том, что они не одни, а рядом есть соседи, которые всегда будут за ними присматривать. Согласно ирландской системе суеверий, пишоги могут появляться случайно. Это может быть камень странной формы, оставленное птицами гнездо и даже ребенок, чье рождение вызывает в семье череду бед mí-ádh. В специально сделанных пишогах могут использоваться менструальные выделения и части тела павшего в результате болезни скота. Во время осенней жатвы пишоги делали из перекрученных, еще не сжатых колосьев и пригибали их к земле (в славянской традиции подобная практика называлась заломы). Пишоги могут быть как тайными, так и явными. Тогда это угроза.

Создавая пишог, человек обращается к сидам, малому народцу, которые принимают облик соответствующих объектов. Если родители или соседи объявляли пишогом одного из многочисленных детей, он начинал считаться подменышем. Таких детей топили в болоте, оставляли в овраге или клали на водоросли в полосу прибоя. Все это реальные практики избавления от «лишних», чаще всего не нормотипичных детей.

Сама лексема «пишог» часто ассоциируется с английским piece — «кусок», но на самом деле восходит к древнеирландскому слову piseic. Предположительно, оно происходит от латинского pyxis («коробочка», «баночка»), которое в свою очередь восходит к греческому обозначению коробочки с медикаментами. Эта лексема появляется в языке не ранее X века, но уже встречается в нравоучительных трактатах XVI века в сочетании lucht na bpiseacc в значении «люди колдовства», то есть те, кто занимается черной магией и наводит порчу.

Магия, порча, заговоры встречаются в разных культурах, но по их количеству Ирландия, кажется, превосходит другие страны. Ирландцы не просто суеверны и живут во власти разного рода примет, но и открыты к новым приметам, к постоянному осознанию мифических причинно-следственных связей между разного рода событиями, которые на первый взгляд между собой не связаны. И все это странным образом уживается с христианством.

11. Beóir

Пиво

Говорить о культуре современной Ирландии, не сказав про знаменитое темное сухое пиво, невозможно. Пиво часто упоминается в ирландских сагах, где рассказывается, как для пира его готовят в бочках. Иногда говорится, что было приготовлено 150 видов пива, что, конечно, эпическое преувеличение. Пиво упоминается и в житиях святых. Так, например, существует рассказ о святой Бригите, которая жила в VI веке. Как-то к ней должны были прийти гости, но весть об этом она получила слишком поздно и уже не успевала сварить пиво. Тогда Бог ей помог и сократил процесс ферментации до нескольких часов. Это переложение евангельского рассказа о пире в Кане Галилейской, где речь идет о чудесном превращении воды в вино.

В древнеирландском было несколько разных обозначений для пива. Слово cuirm, предположительно, соотносится с протославянским *kr̥m Знаком * обозначается реконструированный корень из древнего состояния языка. — «корм, пища». Во многих сагах упоминается приготовление разных сортов пива как знак гостеприимства, а в одном из трактатов приводится пословица Adcota cuirm clotha — «Пиво приносит славу». Разливание пива часто было прерогативой жены короля или знатного человека, в чьем доме проходил пир. Тем самым женщина как символ страны наделяла гостя его долей — не только в обыденном, но и в мифологическом смысле слова. Медб, мифическая королева Лейнстера Ленстер (Лейнстер) — провинция на востоке Ирландии., имела прозвище Полукрасная (Leth-derg), потому что олицетворяла либо красный эль, либо мед (смешанный с водой и выдержанный определенное время мед — один из традиционных спиртных напитков в Ирландии и скандинавских странах). Корень laith («пиво, питье, жидкость») встречается в имени Гормлат Gorm-(f)laith — «красное питье» или «красная власть»., которое носили несколько королев в X–XII веках. Общим названием для пива было linn — «питье, жидкость». При таком количестве «пивных» слов не совсем понятно, зачем ирландцам понадобилось заимствовать скандинавское слово beóir («пиво»). И тем не менее именно оно стало самым распространенным названием этого напитка.

Традиционный сегодня сорт темного сухого пива появился в 1759 году в пивоварне, основанной Артуром Гиннессом. Этот сорт темного пива делался из жженного ячменя — отсюда его цвет и особый аромат. Начинали они с эля, затем перешли на портер, сильно пенящееся темное английское пиво, ставшее фирменным продуктом компании. Производство было столь успешным, что в 1799 году пивоварня перестала выпускать эль и другие сорта пива и целиком перешла на этот вид темного портера. К 1830 году пивоварня Гиннессов была крупнейшей в Ирландии.

Производство этого сорта пива занимает всего два дня. Основные ингредиенты — солод, жареный ячмень, вода (на дублинской пивоварне из источников в горах Уиклоу) и хмель. Ячмень особым образом перемалывается и смешивается с горячей водой. Пять оригинальных штаммов дрожжей объединены в один, который используется для всех разновидностей ирландского пива. Пиво проходит бурный процесс брожения при высокой температуре 25 °C.

Пиво пьют из специального пинтового стакана и наливают держа его под особым углом, чтобы сверху оказалась шапка белой пены. Это культовый напиток в Ирландии. И хотя ирландцы не склонны гордиться своей страной и обычно смакуют отрицательные стороны жизни, на пиво это не распространяется.