Истории о великих математиках

Как получилось, что в

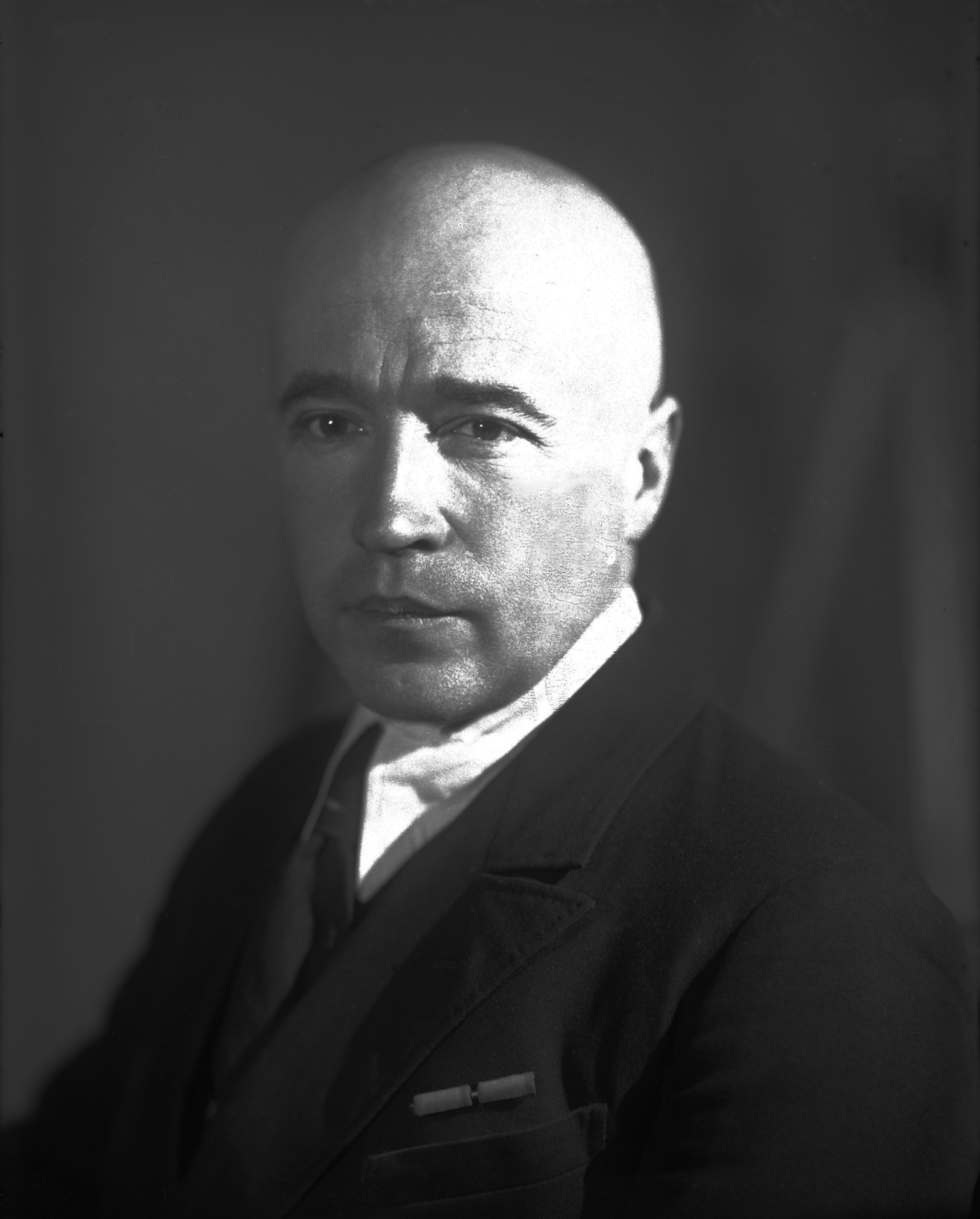

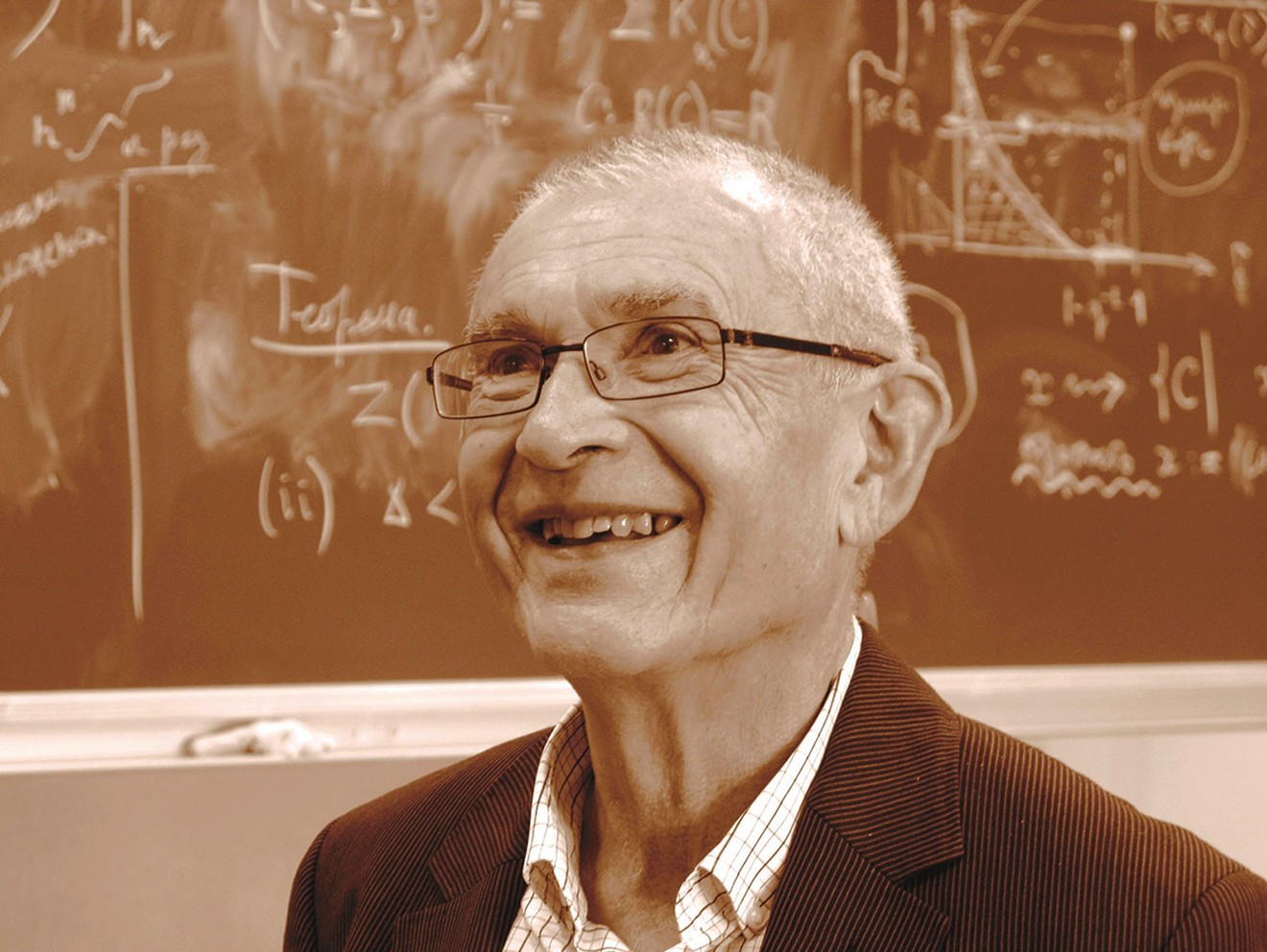

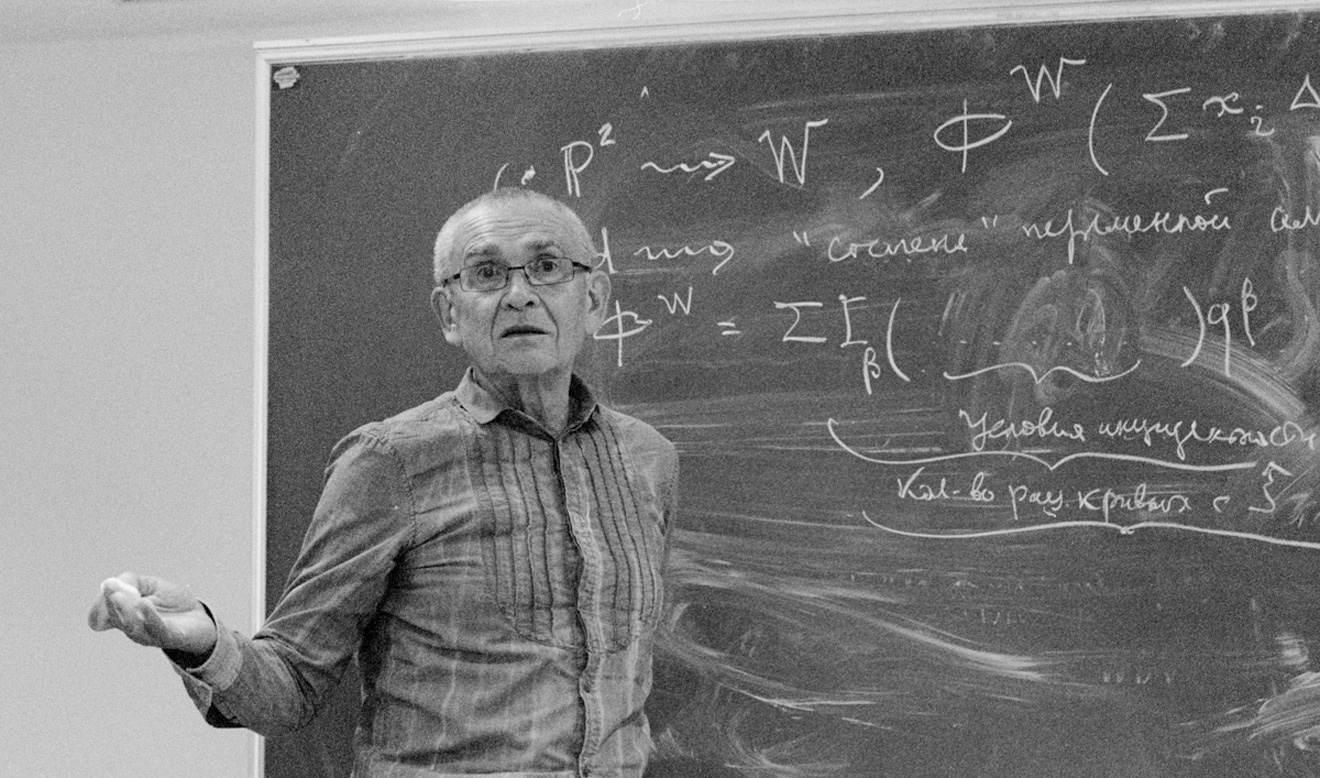

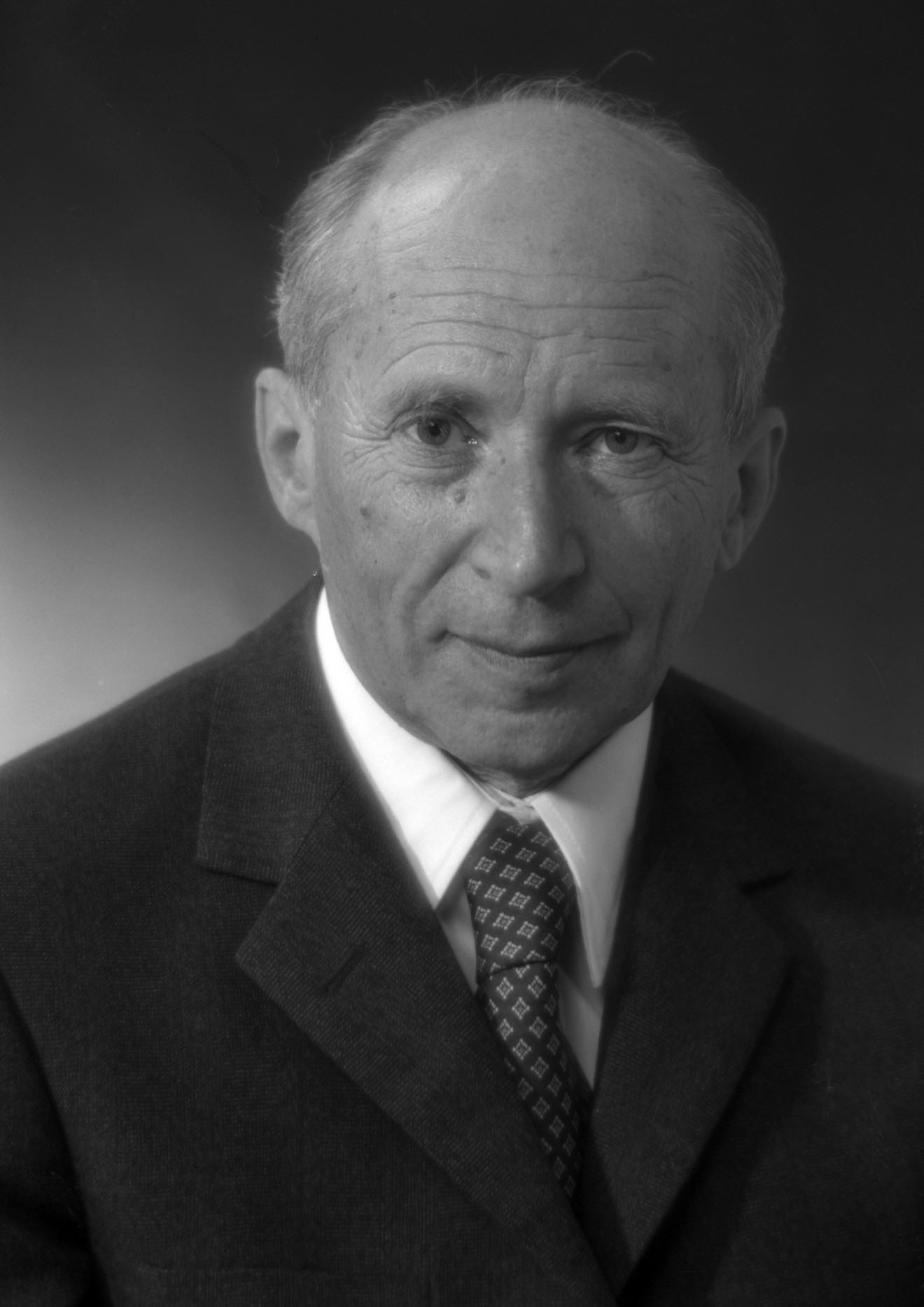

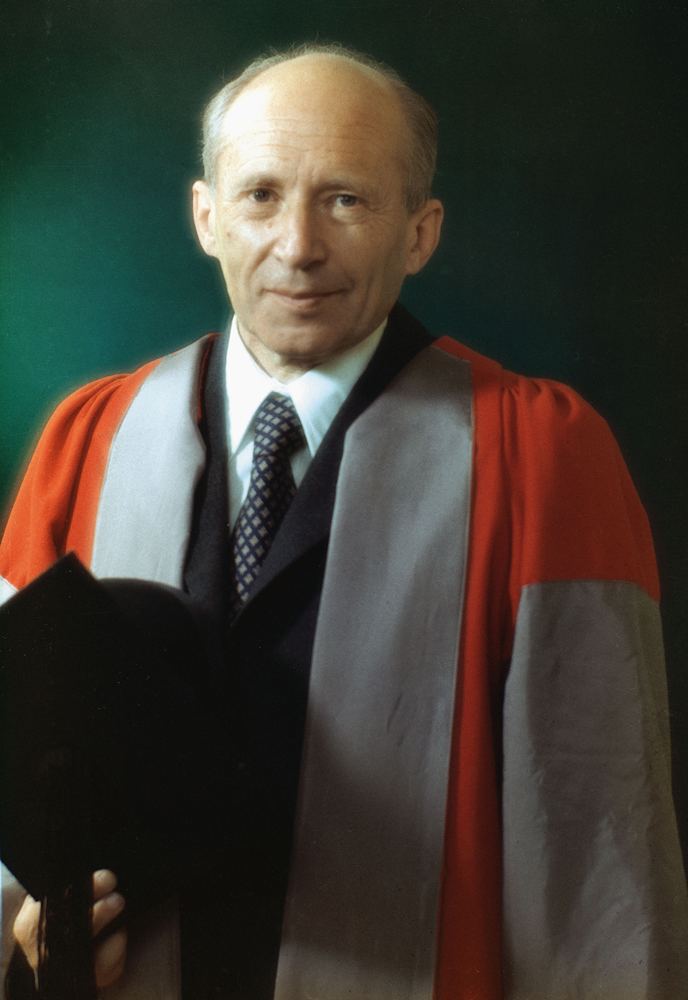

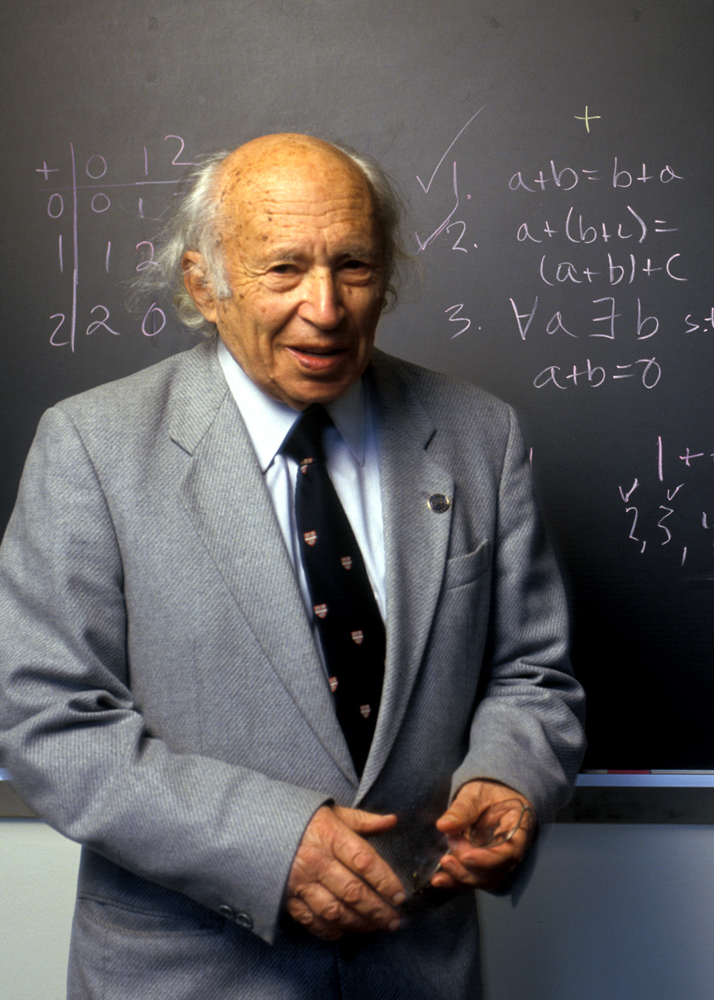

Петровский был уникальным человеком. Прекрасных математиков в это время было немало, и можно спорить, кто из них первый. Обычно называют Колмогорова. Но не было ни одного человека, который совершил столько добрых дел, сколько Петровский. И именно это восхищает меня в нем, и именно поэтому я о нем решил рассказывать. Кроме того, Петровский — мой математический предок: он учитель одного из двух моих учителей, Евгения Ландиса (второй мой учитель — Владимир Арнольд, ученик Колмогорова).

Иван Георгиевич прославился тремя сторонами своей жизни. Во-первых, он был великий математик, во-вторых, великий ректор Московского университета, строитель и созидатель, а третья его сторона — гуманитарная: необыкновенно сильная, чрезвычайно редкая и, может быть, не так ярко освещенная, как первые две. Во многих опубликованных текстах встречается фраза, что за свою жизнь Петровский сделал десять тысяч добрых дел. Существует такое выражение «переломить судьбу», и, как правило, судьба человека переламывается к худшему. Петровский имел власть, страсть и умение переламывать судьбы людей к лучшему. И об этом написано и сказано не так много. Поскольку времени с его смерти прошло уже немало, большая часть того, что он сделал, погружается в забвение, но кое-что записано, и, может быть, я немножко добавлю сегодня.

О Петровском-математике

Что сделал Петровский в математике? Есть несколько областей математики, которые вполне понятны широкой публике. Все знают, что такое окружность. А если нарисовать окружность на эластичном листе и растянуть его, из окружности получится эллипс. Если посмотреть на Шуховскую башню, то она состоит из нескольких секций. Контуры этих секций — это гиперболы. Есть еще параболы — параболу прославил Алексей Николаевич Толстой в фантастической повести «Гиперболоид инженера Гарина». Но он, гуманитарий, перепутал гиперболу и параболу: свойствами отражателя, которые использовал инженер Гарин, обладает параболоид, а не гиперболоид.

Параболы, гиперболы и эллипсы к нашей практической жизни имеют прямое отношение. Вот еще одна иллюстрация того, что такое эллипс. На столе стоит стакан. Он круглый. Если вы на него смотрите сверху и сбоку, вы видите, что его верхний край — эллипс, а не окружность. Оказывается, что у этих понятий есть невероятно глубокое развитие в математике, причем в двух направлениях — в так называемой теории алгебраических кривых и в теории уравнений с частными производными.

Уравнения с частными производными тоже описывают процессы, с которыми мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни. Вот я сейчас говорю, а вы меня слышите. Это работает волновое уравнение. Оно относится к числу гиперболических. Если вы возьмете в руку холодный стакан, постепенно ваша ладонь начнет остывать, а стакан — нагреваться. Так работает уравнение теплопроводности, и оно параболическое. Если вы натянете мыльную пленку на проволочный контур, то она примет равновесную форму, которой заведует эллиптическое уравнение. Эти уравнения — частные случаи огромной физической реальности, которую описывает огромная же математическая теория.

В полном систематическом виде эту теорию создал Петровский в конце

Он изучил большой класс гиперболических уравнений с частными производными и выделил среди них те, которые обладают лакунами, и те, которые ими не обладают. Мой учитель Ландис рассказывал, что эта работа стоила Петровскому такого напряжения, что некоторое время его близкие видели у него физические признаки утомления.

Можно сказать несколько слов про алгебраические кривые. И эллипс, и парабола, и гипербола задаются уравнениями. И эти уравнения студенты изучают на первом курсе далеко не только математических факультетов. Но уравнения можно усложнять. Можно усложнять постановку задачи об эллипсах, параболах и гиперболах, и так мы придем к одной из знаменитых проблем ХХ века, поставленных математиком Давидом Гильбертом Проблемы Гильберта — двадцать три задачи в математике, сформулированные Давидом Гильбертом на парижском Международном математическом конгрессе 1900 года. Они оказали определяющее влияние на развитие математики XX столетия.. Петровский очень сильно продвинул решение этой проблемы и, в частности, доказал утверждение, которое не мог доказать сам Гильберт. А Гильберт был одним из величайших математиков на границе XIX и ХХ веков.

Могу рассказать один курьезный случай. Слушая

О деканстве Петровского

Петровский был замечательным администратором. Ему принадлежит фраза «Административную работу можно поручать только тем, кто ее ненавидит». И он как администратор сделал невероятно много. Еще не достигнув сорока лет, он был избран деканом недавно образованного тогда мехмата — механико-математический факультет Московского университета выделился из физико-математического факультета. Время деканства Петровского пришлось на Великую Отечественную войну. Петровский руководил эвакуацией мехмата в Ташкент, а затем — в Ашхабад и в Свердловск. Петровский заботился о жизни сотрудников факультета и студентов в эвакуации. Петровский же организовал возвращение в Москву. И когда стало ясно, что победа не за горами и существование факультета снова будет устойчивым, летом 1944 года Петровский попросил освободить его от должности декана.

О том, как Сталин назначил Петровского ректором

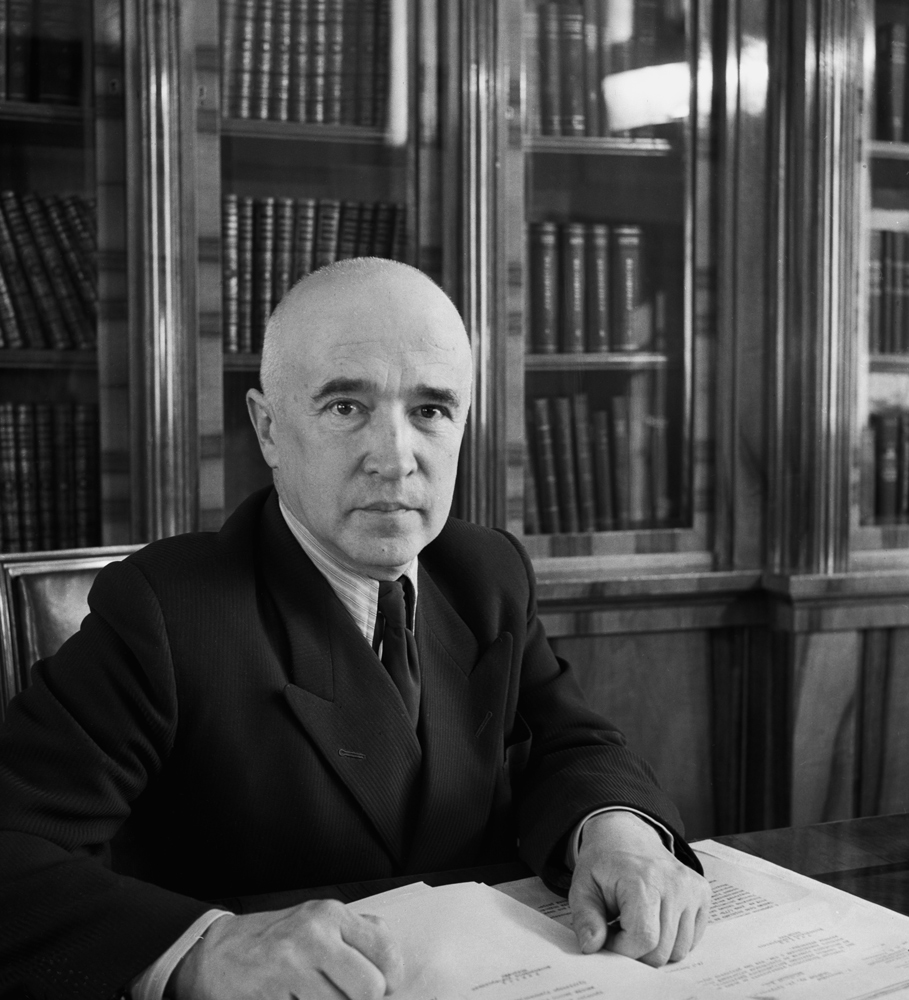

В 1951 году Иван Георгиевич был назначен ректором Московского университета и пробыл им 21 с лишним год, до самой своей смерти. В 1951 году полным ходом шло строительство нового здания на Воробьевых — тогда Ленинских — горах. Забота о строительстве, о том, как будут размещаться факультеты нового университета, во многом легла на плечи Петровского. И одновременно он заботился о том, чтобы учебный процесс гладко шел в старых зданиях.

Рассказывают, что ему неоднократно предлагали должность ректора и он отказывался. Наконец на

О кабинете на 9-м этаже

Петровский был невероятно доступен — к нему со своей проблемой мог прийти любой человек. Было примерно известно, в какое время нужно приходить. Человек поднимался или спускался на

Ученики говорили ему: «Иван Георгиевич, ректорство лишает вас возможности творить. Вы не хотите вернуться к научному творчеству?» Он отвечал: «Если я перестану быть ректором, я сделаю еще несколько хороших работ; если я буду ректором, то таких работ в университете будет сделано тысячи».

Об организации новых кафедр и поддержке опальных ученых

Петровский организовывал массу новых лабораторий и кафедр, да и факультетов тоже, и в период его ректорства появилось 70 новых кафедр и более 200 лабораторий. Например, совершенно невозможно было создать на биофаке в

Еще один случай противостояния антисемитизму

Мой учитель Ландис не был принят в аспирантуру, несмотря на то что прошел всю войну, имел ранения, военные награды и репутацию одного из талантливейших студентов на курсе. Но как еврея его не взяли в аспирантуру и направили преподавать в школу рабочей молодежи в системе железнодорожного транспорта. В

О способе брать на работу способных выпускников

Пожалуй, еще более выразительным является тот способ, которым Петровский брал на работу наиболее способных выпускников аспирантуры. Это касалось и Владимира Арнольда, и Якова Синая, и Дмитрия Фукса, и многих других. Меня тоже коснулся этот способ. После окончания очной аспирантуры нужно было проходить процедуру распределения. Согласие на то, чтобы человека взяли в университет, должны были дать три организации: профком, партком и администрация. Для людей, которые не отличались общественными заслугами и грешили, так сказать, непокровительствуемой национальностью, пройти эту процедуру было практически невозможно. Петровский эту процедуру обошел. Примерно за полгода до окончания аспирантуры он переводил аспиранта в заочную аспирантуру и своей властью ректора брал его сотрудником в университет. Удивительным образом эта схема не была заблокирована. Таким способом Петровский набрал ядро сотрудников мехмата золотых годов.

О мехмате парткома и мехмате Петровского

Я работал на мехмате с 1968 года и продолжаю работать сейчас, то есть 50 с лишним лет, и мой доперестроечный опыт сводится к тому, что было два мехмата: мехмат парткома и мехмат Петровского — огромная сила, тот самый золотой состав факультета, общность людей талантливых и единодушных, которые благодаря власти Петровского могли реализовать заложенные в них дарования. Вопреки мехмату парткома, мехмат Петровского приобрел огромную силу и прославился на весь мир.

О письме 99-ти и конце золотого века

В 1968 году многие сотрудники мехмата подписали письмо в защиту математика и диссидента Александра Есенина-Вольпина: так противостояние властей и интеллигенции наконец докатилось до мехмата. Началось с того, что писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского, которые публиковали свои произведения за границей под псевдонимами и чьи псевдонимы были наконец раскрыты, судили и приговорили к тюремным срокам. Диссидент Александр Гинзбург написал, точнее скомпоновал, «Белую книгу», собрав в ней все отзывы о процессе Даниэля и Синявского — от самых коммунистических до самых буржуазных, — и сделал эту книгу достоянием гласности. Хотя он не скрывался и хотя в книге были только документы, его тоже привлекли к суду. Суд был открытый, но открытый

Колесо истории, вращаясь, наконец накатилось на мехмат. Разразилась гроза: партком университета написал жалобу в ЦК о том, что Петровский развалил идеологическую работу в университете. После этого началось разрушение мехмата Петровского. Порядки на факультете резко переменились. Ефимова, который был деканом золотого времени на мехмате, сменил механик Огибалов — человек преклонных лет, который в 1937 году был парторгом на мехмате. Начался антисемитский прием на мехмате — об этом я написал очерк «„Черное

Но дело жизни Петровского не было разрушено. Лучшие традиции мехмата в меру сил воплотил Независимый университет. А сейчас эти традиции воплощает матфак Вышки. Кроме того, огонь, зажженный Петровским на мехмате, никогда полностью не угасал. Хочется надеяться, что сейчас он разгорается с новой силой.

О давлении системы и борьбе с ним

Увы, Петровскому как ректору приходилось делать вещи, которые он никогда бы не сделал, если бы на него не оказывалось давление. Например, власти решили очень жестоко расправиться с теми, кто подписал письмо в защиту Есенина-Вольпина, — профессоров лишали профессорских званий. Петровский уговаривал тех, кто подписал, забрать свою подпись. Если человек забирал подпись, никаких репрессий к нему не применялось. Но по отношению к тем, кто проявлял твердость и отказывался забрать подпись, Петровский вынужден был осуществить указание сверху, этих людей наказать — несомненно, против собственного желания. Ученики ему говорили: «Иван Георгиевич, что вы делаете?» Он отвечал: «Я легко могу сделать так, как вы мне советуете, но тогда я через три дня перестану быть ректором».

Петровский постоянно жил в борьбе со своим окружением и со всей системой в целом, несмотря на то что это была одна сторона его жизни. Другая сторона состояла в том, что он укреплял и создавал силу и славу нашей страны и науки, и система это вполне принимала и этого же хотела. Так что жизнь Петровского была в определенном смысле двойственной — и в согласии с системой, и в постоянном противоборстве с ней. Недаром Петровский был не только ректором МГУ, но и членом Президиума Верховного Совета СССР.

О работе дворником в детском саду

Люди не рождаются великими математиками — они ими становятся. И мне хочется сказать несколько слов о ранних годах жизни Петровского. Он родился в 1901 году. Ему было 16 лет, когда грянула революция. В 1918 году он вернулся в свой родной город Севск, за пределами которого уже начинал учиться. Он происходил из купеческой семьи и понимал, что его семья принадлежала к тому социальному слою, который во время революции подвергался репрессиям. Он сказал, что им надо уезжать из Севска как можно дальше и туда, где их никто не знает. Семья уехала в Елисаветград и спаслась.

Несколько лет спустя Петровский пошел работать дворником в детский сад. Меня это долгое время удивляло, пока наконец я не узнал причину. Годовая работа дворником изменила социальный статус Петровского: из купеческих детей он стал пролетарием и как таковой мог поступить в высшее учебное заведение. Это ограничение было совершенно не формальным — например, мой отец, родившийся в дворянской семье, так и не получил высшего образования и защитил кандидатскую диссертацию, а потом и докторскую, не имея университетского диплома. В детском саду Петровский познакомился со своей будущей женой Ольгой Афанасьевной, которая была заведующей этим садом, и это определило его судьбу на все дальнейшие годы.

О математике, поразившей своей красотой

В юности, еще до работы дворником, он читал книгу Дирихле Иоганн Петер Густав Лежён Дирихле (1805–1859) — немецкий математик, внесший существенный вклад в математический анализ, теорию функций и теорию чисел. Имеется в виду его книга «О сходимости тригонометрических рядов, служащих для представления в данных пределах произвольной функции»., которая его поразила своей красотой и навсегда приковала к математике. После этого он решил поступать на математический факультет, и в 1922 году он поступил на мехмат, тогда физмат. В 1927 году он приветствовал Первый Всесоюзный съезд российских математиков от имени студенчества, тогда же поступил в аспирантуру к профессору Егорову Дмитрий Федорович Егоров (1869–1931) — математик, член-корреспондент Академии наук СССР. Ректор Московского университета с 1917 года, а с 1921 по 1924 год — директор Научно-исследовательского института математики и механики МГУ. В 1929 году Егоров был подвергнут гонениям по религиозным убеждениям, в октябре 1930 года арестован. Умер 10 сентября 1931 года в больнице, после голодовки, объявленной в тюрьме., которую и окончил в 1930 году. 1930 год для Егорова был трагическим. Егоров был убежденный монархист, не скрывал своих убеждений и был арестован. Через год он скончался в тюремном госпитале в Казани. Петровский никогда не боялся говорить о том, что он ученик Егорова, несмотря на то что в те времена это было опасно. Это несколько слов о том, как вырастал в свой реальный масштаб Петровский.

О том, как Петровский помогал людям

Я расскажу несколько историй, которые не вошли в публикации и которые я слышал от разных людей. Некий студент в 40-е годы участвовал в философском кружке, члены которого собирались и изучали немарксистских философов. Их всех посадили. Счастливым образом герой нашего рассказа вышел из лагеря всего лишь через пять лет. Он пробовал восстановиться в университете — его посылали от одного проректора к другому, и так он ходил по кругу, которому не было видно конца. Наконец он пришел на прием к Петровскому и рассказал свою историю. Петровский спросил: «Вы можете доказать, что вы были реабилитированы, а не амнистированы?» Тот сказал: «Могу». И Петровский написал приказ о его восстановлении. «Реабилитирован» означает «признан невиновным», а «амнистирован» означает «прощен», то есть вина не снята, а человека просто больше не наказывают.

Другую историю мой коллега рассказал мне много лет спустя после того, как она произошла с ним и его матерью. На четвертом курсе мехмата рассказчик пытался решить

Еще один эпизод записан Владимиром Михайловичем Тихомировым. Профессорам университета выдавали квартиры в новом университетском доме. Николаю Владимировичу Ефимову, тогда еще не декану мехмата, а просто профессору, выдали квартиру на девятом этаже. Петровский знал, что у его дочери больное сердце: он сделал поправки в списке, квартира перешла на третий этаж.

О десяти тысячах добрых дел

Иосиф Самуилович Шкловский Иосиф Самуилович Шкловский

В 1969 году с Петровским случился тяжелый инфаркт, и было непонятно, вернется ли он к обязанностям ректора. Долго длилось тревожное ожидание, но, когда он поправился, он снова стал ректором, хотя, конечно, здоровье его было подорвано. Он скончался в здании ЦК, куда поехал представить проект некоего доклада. С ним поговорили очень резко, и в вестибюле у Ивана Георгиевича случился приступ стенокардии. Он упал на пол. Вместо того чтобы вызвать медицинскую помощь, охранник стал поднимать его со словами, что здесь не велено, и старался посадить на стул. Петровский умер там же, в вестибюле здания ЦК.

Для меня Петровский — недостижимый образец. Его жизнь я воспринимаю как победу. Не только победу великого ученого над трудными проблемами, но и победу добра над злом, особенно трудную в те годы.

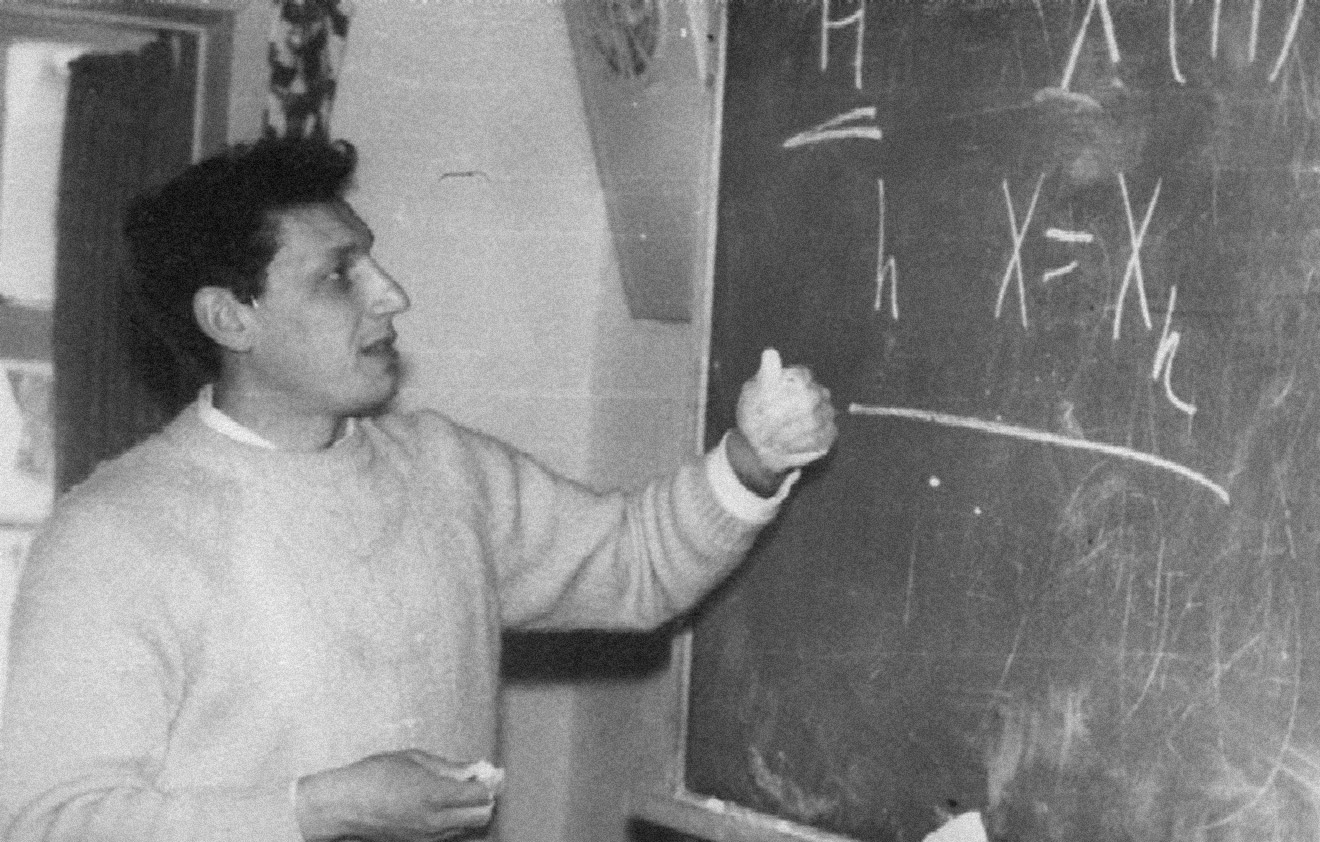

О сеятеле и деревьях

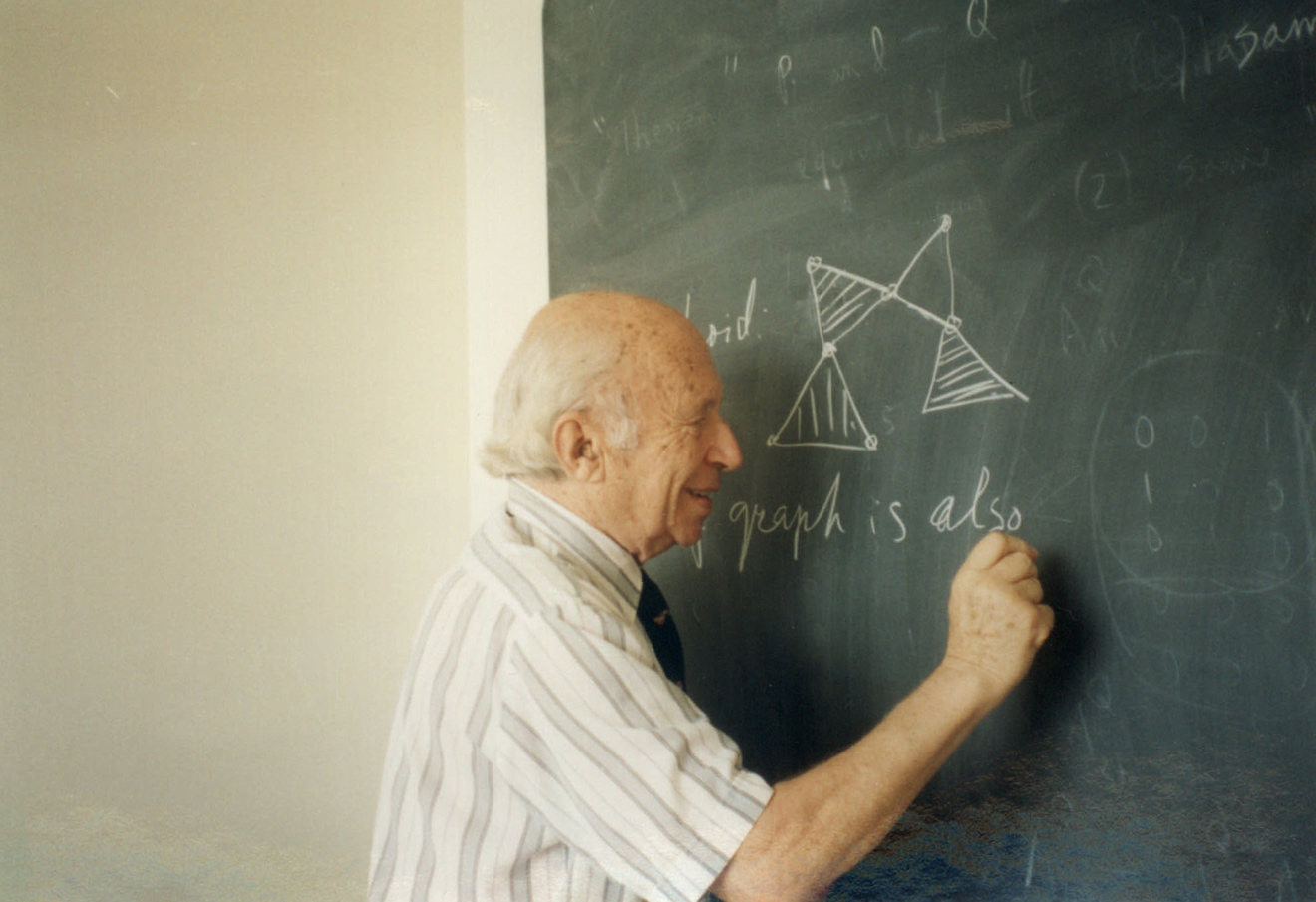

У Андрея Николаевича была дача в Комаровке, под Москвой, и она была вся усажена самыми разнообразными деревьями, цветами, растениями. Все, что он сажал, — все приживалось, все росло. Он передавал своим ученикам саженцы, и они все приживались. Таким сеятелем он был в гораздо более глубоком смысле слова: он сеял мысли, разбрасывал идеи, как зерна. Он никого не учил так, как учат школьников или студентов, — он просто высказывал на семинарах мысли о том, как

Был один математик, у которого

О первом открытии, сделанном в четыре года

Андрей Николаевич имел не совсем обычную судьбу. Мать умерла при его рождении, и мальчика воспитывали две тетушки по матери — собственно, одна из них его усыновила. Это все происходило в имении его деда под Ярославлем: оно называлось Туношна, там прошло его раннее детство. Очень интересно то, что его старались воспитать, как он сам говорил, «по лучшим традициям педагогики того времени». В частности, он вместе со своим другом Петром Саввичем Кузнецовым, впоследствии известным лингвистом, «издавал» журнал «Весенние ласточки». Андрей Николаевич, которому еще не было пяти лет, отвечал за математическую часть. Тогда же, готовясь к публикации в этом журнале, он испытал первую творческую радость. Он обнаружил следующее свойство чисел: один в квадрате — это один, а если к одному прибавить три, то есть два нечетных числа подряд, будет четыре. То есть два в квадрате. А если 1 + 3 + 5, то это будет 9: три нечетных числа — это три в квадрате. И так далее. Это свойство не исчезает, и чем далее, тем оно все более и более подтверждает себя: сумма первых n нечетных чисел равна n квадрат. Вот это открытие Андрей Николаевич сделал между четырьмя и пятью годами. Он всегда говорил, что оно дало ему первое творческое наслаждение.

О событии, перевернувшем жизнь Колмогорова

В 1910 году они с тетушкой переехали в Москву, и с тех пор Москва стала основным городом его жизни. Он был болезненным мальчиком, иногда падал в обморок. Его жизнь перевернуло следующее событие. С 1920 по 1925 год он преподавал в Потылихинской школе, школе Наркомпроса, и старался понравиться своим ученикам. У Андрея Николаевича был любимый класс, который его очень уважал: детям страшно нравилось, что совсем молодой человек преподает и физику, и математику, ведет кружок юных биологов. Тогда была такая система, что классного руководителя выбирали сами школьники. Андрей Николаевич был уверен, что этот самый класс его и выберет. И вдруг они выбрали физкультурника. Но физкультурники не могли быть классными руководителями, и при перевыборах все-таки выбрали Андрея Николаевича. И тогда он понял, что надо менять стиль жизни, понял, что ему

О лыжах

Он научился очень хорошо ходить на лыжах и ходил на лыжах лучше всех своих аспирантов. Это было испытанием для каждого из нас. Андрей Николаевич приглашал в Комаровку, и потом устраивалось лыжное путешествие, вообще говоря очень далекое, на 40–60 км. Там были лыжники, имевшие разряды и даже первый разряд по лыжам, но и они не выдерживали такого длительного путешествия. Иногда он выходил с этими перворазрядниками, а потом ему приходилось брать их лыжи и нести их, в то время как человек шел пешком. Для меня это было неожиданно: я тоже рос очень болезненным ребенком без всякой физкультуры — меня воспитывали бабушка и дедушка. Но когда мы пошли с Андреем Николаевичем, я неожиданно для себя прошел с ним эти 40 километров. Андрей Николаевич очень любил путешествовать на лыжах раздетым по пояс в самый лютый мороз. Мы брали с собой бутерброды, но надо было

Умение кататься на лыжах считалось обязательным. Обычно мы приезжали на дачу, потом были разговоры, вечерняя музыка всегда — такой вечерний музыкальный час. А после этого утром, в девять часов или, может быть, даже немножко раньше, выходили на лыжах. Возвращались домой часов в пять, обедали, потом прощались.

О фантастическом даре

Андрей Николаевич брал в аспирантуру тех, кто

О широте научного мировоззрения

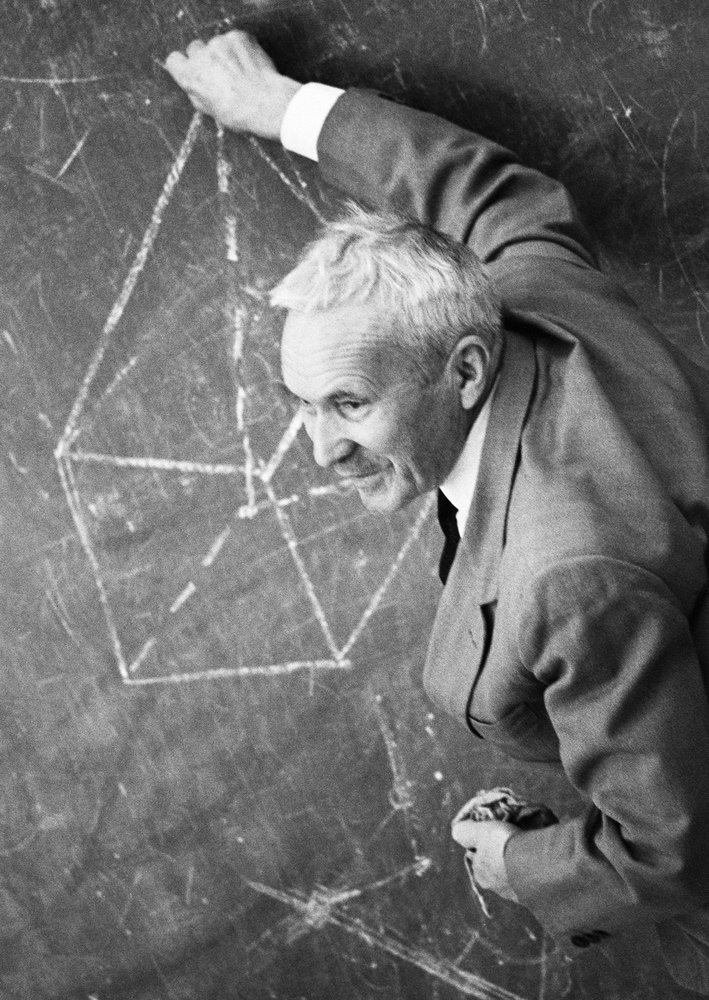

У него была совершенно необычайная широта научного мировоззрения. Он был естествоиспытателем, физиком, механиком. Он имел крупные открытия в области биологии, в области геологии. Он был большим мыслителем. Выдающийся ученый во всех отношениях, которые только можно придать этому слову. Но в первую очередь Андрей Николаевич был, конечно, математиком. Вообще говоря, обычный ученый работает в двух-трех, редко четырех областях математики. У Андрея Николаевича их было порядка двадцати, и в каждой из них он имел совершенно замечательные достижения.

О теории вероятности как части математики

Пожалуй, самой главной его специальностью была теория вероятностей. То, что мир во многом предопределен, впервые установил Ньютон. Если задать начальные условия, то дальше все будет двигаться совершенно предопределенным образом. А с другой стороны, есть масса вещей, которые никак не предопределены: результат бросания монеты, бросания кости. Погода, океан, атмосфера и другие явления влияют на события, которые считаются случайными. Крупнейшее достижение Андрея Николаевича заключается в том, что он привел это в математический порядок — он создал аксиоматику теории вероятностей, которая превратила теорию вероятностей в часть математики. Случайные явления, скажем погоду, надо

Об открытии турбулентности

Перед самой войной Андрей Николаевич занялся наукой, которая называется турбулентность, написал три маленькие заметочки на десяти страницах и опубликовал в «Докладах Академии наук». Англичанин Чарли Тейлор, выдающийся механик, увидел резюме публикации Колмогорова и попросил своего ученика Джорджа Бэтчелора прочитать статьи. Тот выучил русский язык и опубликовал статью о достижениях Колмогорова, и они стали всемирно известными. А что это практически означает? Вот течет Волга. Скорость течения — ну, я не знаю, 5 километров в час или

О КАМ-теории

Великое открытие о том, что планеты устойчивы, было сделано методом, источником которого была работа Колмогорова. Потом ее развил Арнольд, а после него — Мозер, и сейчас это называется КАМ-теория: Колмогоров, Арнольд, Мозер.

Имеется большое тело и меньшее тело — Солнце и Земля. Если ничто на них больше не воздействует, никаких других планет нет, то Земля будет двигаться вокруг Солнца по эллипсу. Но если пустить небольшой спутник, то он исказит движение, и Земля будет двигаться не по эллипсу. Возникает вопрос: что произойдет? Либо спутник упадет, либо Земля. Это был великий нерешенный мировой вопрос о том, устойчива или неустойчива система типа Солнечной. Вот она существует, планеты крутятся, крутятся… Может ли она сама по себе, без всякого влияния

О лекциях Колмогорова

Для студентов лекции Андрея Николаевича были очень сложными, понимать их было нелегко. Мы устроили команду человек в шесть, по очереди все записывали и размножили перед экзаменом. И вот когда я стал разбираться в них, я понял, что это лучший лекционный курс в моей жизни.

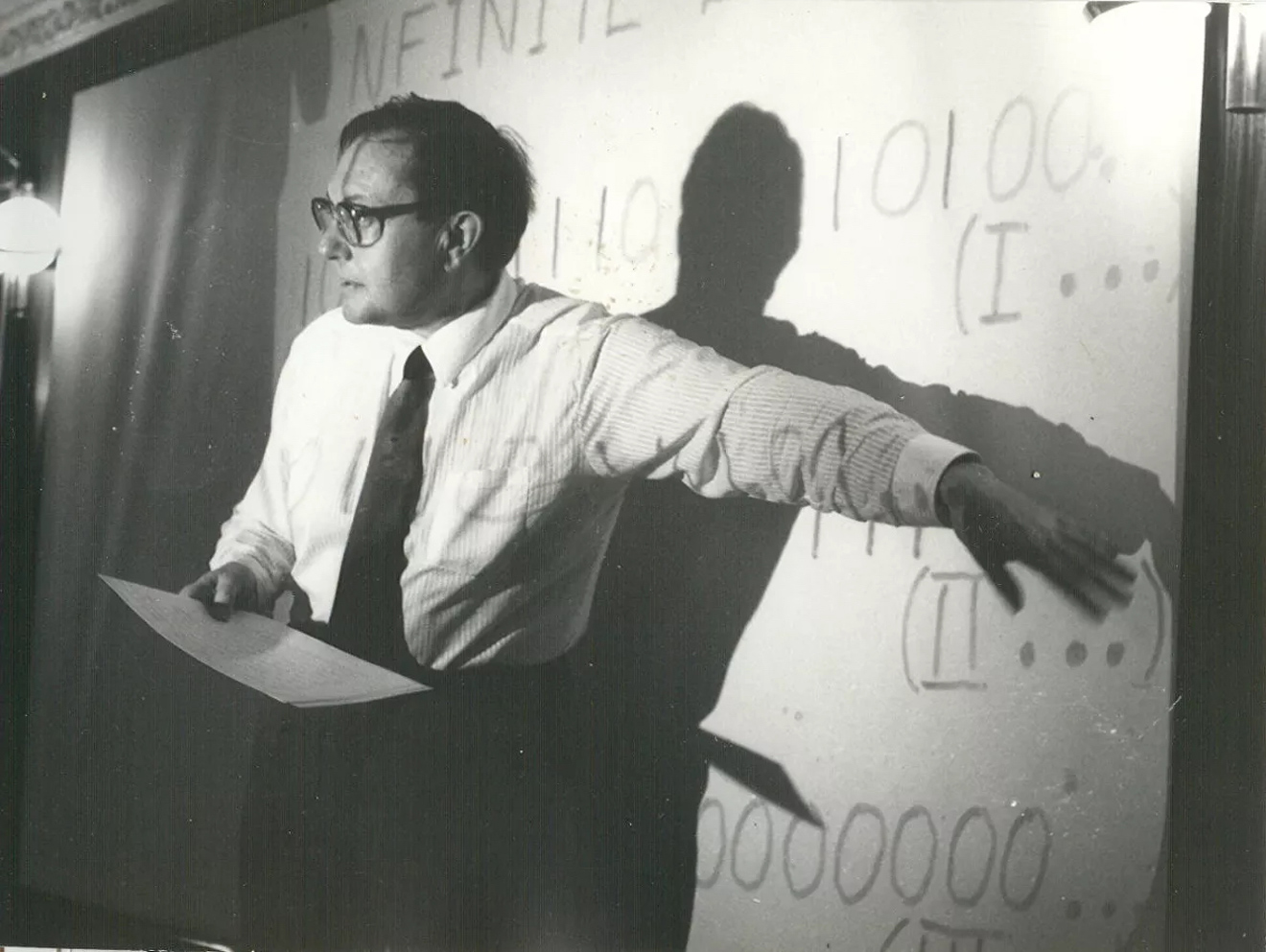

У Андрея Николаевича была своя, особая манера речи, которую, вообще говоря, было трудно воспринимать. Порой он сбивался, иногда говорил громким голосом, а иногда — тихим. Иногда пропускал детали, которые можно было бы разъяснить подробнее. Тем не менее его публичные выступления всегда собирали огромную аудиторию. Он около ста раз выступал на заседаниях Московского математического общества, некоторые из его публичных лекций стали легендарными — например, лекция о том, может ли машина мыслить. Он доказывал, что может.

Об импровизациях

Его лекции были совершенно не похожи на другие лекции. Он никогда не читал по бумажке — об этом даже речи быть не могло. Я думаю, что он и сам не знал, чем закончится лекция. То есть это всегда была некоторая импровизация с участием слушателей. Он смотрел на их реакцию, задавал вопросы, а иногда они выходили к доске и

О феодальной структуре

Как-то Успенский мне объяснял устройство советской научной жизни — что это такая феодальная структура. Каждый начальник, с одной стороны, пользуется услугами своих вассалов, а с другой стороны, защищает их в борьбе с другими феодалами, которые могут их съесть. И вот Успенский умело находил для кафедры логики разных защитников.

О том, почему Успенский не подписал письмо 99-ти

Любое хорошее математическое рассуждение состоит в том, что мы смотрим на предмет с другой стороны — стороны, с которой он становится очевидным. И вот это умение он использовал в жизни, как будто смотря заново на окружающую действительность. Кстати, благодаря этому отчасти он понимал, как устроена советская жизнь. Он не был диссидентом — скажем, письмо в защиту Есенина-Вольпина он осторожно не подписал, объясняя это тем, что у него не хватит сил потом не каяться за это, а подписывать и каяться — это еще хуже, чем не подписывать. Он понимал, как все устроено, и это ему помогло в его административной деятельности при создании отделения и кафедры.

О картошке

Есть история, как, когда он был комсоргом, ему поручили послать аспирантов на картошку. Посылать кого бы то ни было на картошку ему очень не хотелось, и он нашел выход, издав распоряжение, что каждый аспирант должен поехать на картошку, представив письмо от своего научного руководителя о том, что это не повредит подготовке диссертации. Администрация была в безумной злобе, но придраться было не к чему, ведь действительно главное занятие аспиранта — это подготовка диссертации. С другой стороны, нельзя обвинять научного руководителя в том, что он не дает такого письма.

О принципе Дон Кихота

Он

О том, как Успенский стал учеником Колмогорова

Успенский был победителем олимпиад для школьников. После этого он стал ходить в кружок такого замечательного математика Евгения Борисовича Дынкина. Поступив на мехмат, Успенский продолжал заниматься с Дынкиным, а потом вместе с ним преподавал школьникам. Дынкин рассказал о нем Колмогорову, и Успенский стал учеником Колмогорова — как он сам говорил, это было одно из самых важных событий в его жизни. В начале

О том, что такое падеж

Объявив о первом семинаре для гуманитариев на филологическом факультете, он пришел к Колмогорову и спросил, что бы такое с ними разбирать. Колмогоров сразу предложил две темы: обсудить с участниками семинара, что такое падеж и что такое ямб. Что здесь поучительно: оба слова были хорошо известны и никакому гуманитарию не пришло бы в голову спрашивать, что такое падеж. Но Колмогоров и Успенский обратили внимание на то, что это не совсем ясно. В школьном курсе говорится, что в русском языке шесть падежей. А что это значит? Допустим,

О том, зачем Успенский преподавал математику гуманитариям

В «Игре в бисер» герой Гессе Йозеф Кнехт, становясь взрослее и мудрее, начинает работать со все более младшими слушателями и в конце концов преподает детям. Так же и Успенский сначала преподавал математическую логику математикам, а потом стал преподавать математику гуманитариям. Я прошу прощения за такое сравнение, но гуманитарии действительно с трудом понимают разные простые математические вещи. И он относился к ним как к неразумным детям, которые не виноваты в том, что они неразумны, но которых надо постепенно вразумлять.

У него была идея занятий математикой при создании ОСИПЛа и ОТИПЛа, и многие студенты вспоминали об этом с ненавистью, потому что не понимали, зачем им это нужно. Но Успенский говорил, что это очень важно, что это тренировка и приучение людей к структурному мышлению. Что гуманитарии должны четко понимать три вещи: имеет ли смысл высказывание, истинно ли оно и поняли ли они его. Он объяснял это так: если в гуманитарных науках делают

О просветительстве и популяризаторстве

Успенский постоянно занимался просветительством. Не то что он ходил и думал, кого бы просветить, но он старался писать популярно и выступать на популярные темы: что такое математическое доказательство, что такое аксиоматический метод, что такое парадокс. И в конце он собрал эти свои выступления в книжке, которая называется «Апология математики». Она имела удивительный для меня успех. Я, честно говоря, скептически относился к интересу гуманитариев к математическим наукам и был удивлен тем, что эту книгу прочли и заметили.

Успенский был большим любителем разных историй и не боялся объяснять простые вещи. Когда пишешь

О комплексе неполноценности и умении прояснять систему понятий

Если оценивать математиков в терминах математической силы — сильный математик, сильный олимпиадник, впервые решил конкретные трудные задачи, — то Успенский таковым не был. Его лучшие результаты были получены в кандидатской диссертации и немного опередили то, что делалось в этом отношении за границей. Но, к сожалению, текст диссертации был недоступен, и это мало повлияло на мировую науку. Он испытывал по этому поводу некоторый комплекс неполноценности и часто говорил, что бывают великие математики, которые занимаются

О парадоксах и любопытстве

Он любил парадоксальные истории и был исключительным наблюдателем, смотрел на окружающую действительность с большим любопытством, интересом и удивлением и замечал то, что другие не замечают. В свое время меня поразил один случай. В начале

Однажды Лобачевский

Думал, кутаясь в пальто,

Как мир прямолинеен —

Видно,

Но он вгляделся пристальней

В загадочную высь,

И там все параллельные

Его пересеклись.

В подготовке этой передачи участвовало несколько человек, и, естественно, все мы слушали эту песню, но ни один из нас не заметил, что это совершенный абсурд. По определению параллельные прямые — это прямые, которые не пересекаются, а у Лобачевского на самом деле неверно другое: в его геометрии несколько прямых, параллельных данной, проходящих через одну точку. Успенский это заметил, хотя я не понимаю, как он мог это заметить.

Он объяснял, что в современной математике короткие слова используются для общих понятий, а если понятие более частное, то это короткое слово снабжается уточнениями в виде прилагательных. И дальше он объяснял, что вот раньше был просто мед, а если вы теперь купите баночку, то на ней будет написано: «Мед пчелиный натуральный». Тем самым понятие меда резервируется для

О формулировках

Он любил интересные формулировки. Например, что такое доказательство? Доказательство, говорил он, — это рассуждение, убеждающее нас настолько, что мы готовы с его помощью убеждать других. И вот действительно, это четкая и точная формулировка. Еще он сказал однажды, что источник конфликтов не в том, что одни считают, что

Когда его спрашивали, как он стал математиком, он говорил, что если бы не время и не место, то он стал бы не математиком, а, например, юристом по конституционному или каноническому праву. Это некоторое преувеличение, но тем не менее склонность к четким формулировкам и формальным загогулинам у него, безусловно, имелась.

О мухобойной возне и низкопробном шике

Говоря о научных работах, Людмила Всеволодовна часто употребляла выражение «мухобойная возня» — это касалось тех работ, где были длинные и сложные технические вычисления, а также выражение «низкопробный шик» — для случая, когда автор пытался словесной красотой прикрыть отсутствие реальной математической мысли.

Математик, доктор физмат наук, профессор мехмата МГУ и вообще удивительная женщина, Людмила Всеволодовна приобрела свою математическую известность ранними работами по теории множеств, а именно по теории так называемых А- и B-множеств, где она успешно соревновалась с Лузиным Николай Николаевич Лузин (1883–1950) — математик, член-корреспондент, академик АН СССР , профессор Московского университета, создатель Московской математической школы. Учитель Андрея Колмогорова и других великих математиков., Александровым Павел Сергеевич Александров (1896–1982) — математик, академик АН СССР, профессор МГУ, президент Московского математического общества и вице-президент Международного математического союза. и Колмогоровым. Наверное, ее самым известным результатом было построение открытого монотонного отображения трехмерного куба на четырехмерный. Андрей Николаевич Колмогоров однажды мне прокомментировал этот результат следующими словами. Он сказал, что, когда Людмила Всеволодовна сумела построить это уникальное отображение, он, Андрей Николаевич, решил, что ему лучше заниматься другой тематикой.

О скромности

Людмила Всеволодовна как ученый получила высокое международное признание, но не удостоилась на родине ни тех званий, ни тех почестей, ни той известности, которых она заслуживала. Почему? По одной причине: всю жизнь она была абсолютно честным человеком и никогда не позволяла себе лицемерно поддакивать тоталитарному советскому строю. Математика для нее была не средством карьерного успеха, а целью жизни и объектом бескорыстной любви. Характерно, что на могиле на Новодевичьем кладбище, где ее прах покоится вместе с прахом ее мужа, академика Петра Сергеевича Новикова, написаны лишь их имена. Там нет никаких указаний на звания, лишь одно слово — «математики».

О порядочности

Эпизод, о котором я сейчас расскажу, иллюстрирует взаимоотношения Людмилы Всеволодовны с советской властью. В

Другой эпизод такого же рода произошел в конце

О семье

Людмила Всеволодовна была главой большого семейства и любила всех своих пятерых детей — Лёню Келдыша, будущего академика, Андрея Келдыша, который рано и трагически умер, Сережу Новикова, будущего академика, Елену, биолога, и Нину. Она уделяла всем много времени: как она при этом умудрялась успешно заниматься наукой, для меня остается загадкой.

О знакомстве

Я познакомился с Людмилой Всеволодовной на кафедральном семинаре по топологии, руководимом Павлом Сергеевичем Александровым. Там происходило распределение курсовых работ, а я был студентом третьего курса. Но не самым обычным студентом: за год до этого я перевелся на мехмат из Нью-Йоркского университета. Людмила Всеволодовна сформулировала тему курсовой работы, и я задал по этому поводу вопрос. Людмила Всеволодовна на него ответила. А потом тихо спросила у Павла Сергеевича на французском языке, что он может сказать про студента, задавшего этот вопрос. Дело в том, что было известно, что я перевелся из Нью-Йоркского университета, но ни Павел Сергеевич, ни Людмила Всеволодовна не знали, что я

О взаимопонимании

За время нашей совместной работы с Людмилой Всеволодовной у нас установились не только тесные научные связи, но и глубокие человеческие взаимоотношения.

О смерти

В 1973 году произошел важный и очень грустный эпизод в жизни Людмилы Всеволодовны. Она решила устроить своего наиболее известного ученика Лешу Чернавского на свою ставку ведущего научного сотрудника Института Стеклова. И для этого была готова уйти на пенсию, освободив ставку для Чернавского. Но тут руководство МИАН ее обмануло — приняло ее заявление об уходе на пенсию, но на освободившуюся ставку не взяло Чернавского. Вскоре после этого Людмила Всеволодовна заболела и в феврале 1976 года умерла от рака.

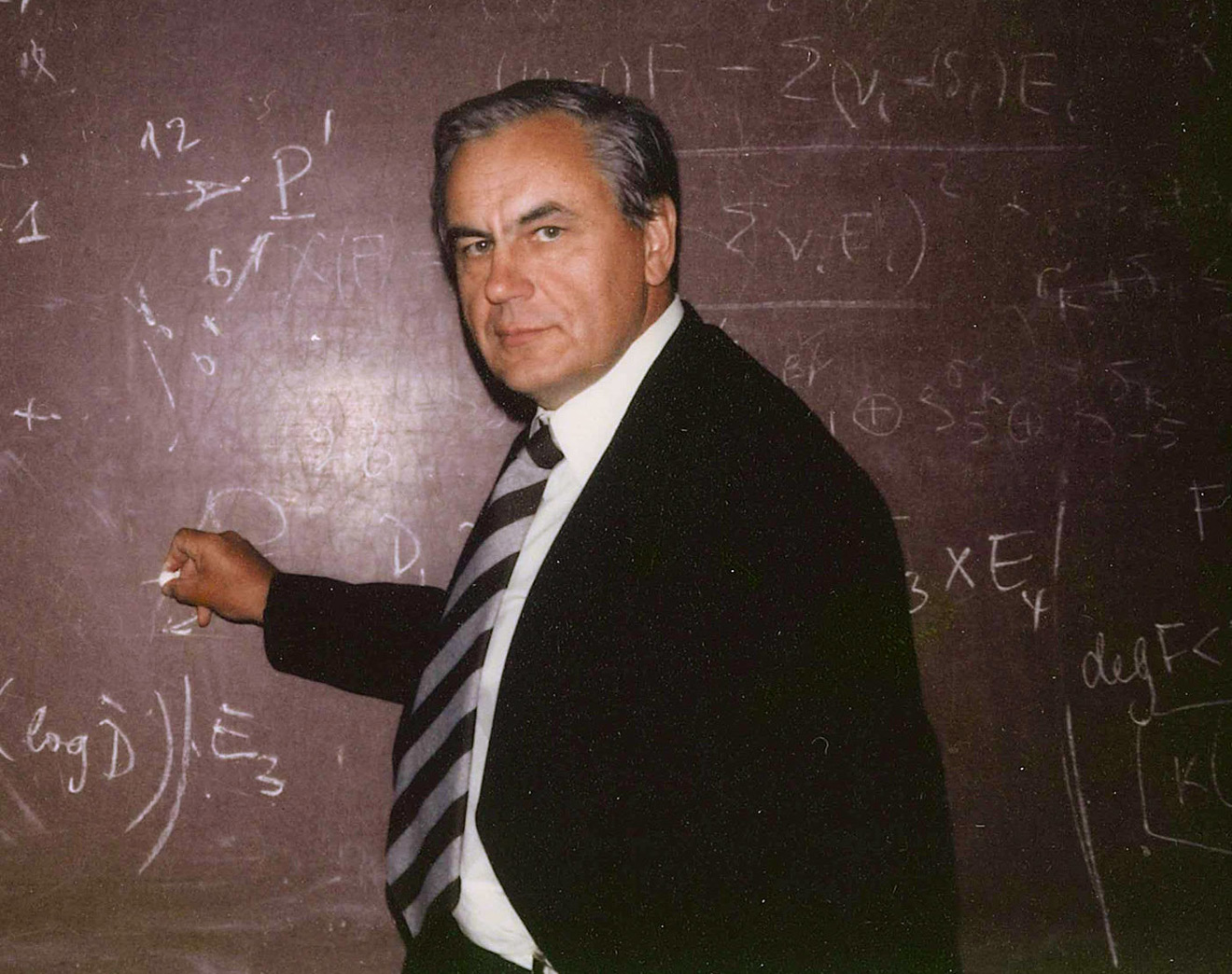

О том, как Арнольд переплыл пролив Золотые Ворота и высадился на острове Алькатрас

Однажды Арнольд был в Сан-Франциско, и ему хотелось проплыть под мостом Золотые Ворота. Я пробовал купаться под Сан-Франциско — там довольно холодная вода. Владимир Игоревич плавал очень хорошо и решил проплыть от одного конца моста до другого — это, насколько я понимаю, больше двух километров. Хороший пловец и при этом человек, очень тщательно относящийся к всевозможному планированию и подготовке, он несколько раз проплыл в той же бухте это расстояние вдоль берега и только потом взялся плыть вдоль моста. В

О соревнованиях

Эта история очень характерна для Владимира Игоревича. С одной стороны, он был чрезвычайно спортивен, бегал и катался с гор на лыжах, плавал, ездил на велосипеде до последних дней своей жизни, но при этом он никогда не участвовал ни в каких соревнованиях. Он стремился быть лучшим, но не за счет того чтобы обогнать кого-то или сделать что-то быстрее, а в том, что никто другой не делал. И никаких других соревнований он не признавал. И в математике он старался не заниматься задачами, которыми занимались другие люди и которых нужно было опередить, получить решение раньше, чем соперники.

О семинаре на лыжах

Зимой по выходным семинар часто выходил на лыжные прогулки. Обычно собирались на вокзале, чаще всего Белорусском, или на

О математических достижениях

Многие математики мыслят в терминах задач: математическое достижение — это решение некоторой задачи. Есть такой список задач, который называется проблемами Гильберта. Эти проблемы были поставлены на рубеже XIX и ХХ веков, и потом десятки и сотни математиков занимались их решением. Владимир Игоревич решил одну из них, и это сделало его заметной фигурой на математическом небосклоне уже в самые первые годы его научной деятельности. Сам Арнольд создал уникальное собрание задач, которые во многом определили развитие нескольких направлений математики во второй половине ХХ века. Среди этих задач изредка попадались те, которые Владимир Игоревич узнал от

О теории катастроф, или теории особенностей

Рассказать про вклад Владимира Игоревича Арнольда в науку — трудная задача. Он воспринимал математику как единое целое — для него в ней не было различных частей, не было ощущения, что в

Другое название теории особенностей — это теория катастроф. Под этим именем она развивалась в западных странах — во Франции, в Соединенных Штатах. Но Владимир Игоревич всегда считал, что теория катастроф скорее рекламное название математической теории, а математическую суть ее составляют особенности. Но и катастрофы имеют непосредственное отношение к особенностям, потому что катастрофа — это термин для описания резкого изменения состояния динамических систем при совсем малых изменениях значений определяющих их параметров. Так, например, корабль может раскачиваться с одного борта на другой, возвращаясь всякий раз в свое изначальное устойчивое состояние. Но если качка становится слишком сильной, может наступить момент, когда очень небольшое изменение положения корабля так меняет положение его центра тяжести, что он не возвращается в состояние равновесия, а оказывается кверху дном — происходит катастрофа. Ровно такими структурными изменениями и занимается теория особенностей, и ровно такими вопросами и занимался Арнольд.

О членстве в Лондонском королевском обществе и отказе от приглашения в Папскую академию наук

Он стал лауреатом Ленинской премии вместе со своим учителем Андреем Николаевичем Колмогоровым за создание теории Колмогорова — Арнольда — Мозера. Ему тогда еще не было и 30 лет. Больше всего он ценил членство в Лондонском королевском обществе и считал, что круг лауреатов этого звания практически безупречен с точки зрения научных достижений. А вот, скажем, от членства в Папской академии наук он отказался, хотя его туда приглашали. Он сказал папе Иоанну Павлу II, что не может принять этой чести, потому что Католическая церковь до сих пор не отменила своего решения о признании еретиком Джордано Бруно.

На 50-летие Юрия Ивановича Манина, пришедшееся на 1987 год, его учитель Игорь Ростиславович Шафаревич произнес следующие слова: «1937 год — значимый год в российской истории. В этот год родился Юрий Иванович Манин. 1953 год — тоже очень значимый год в российской истории: в этот год Юрий Иванович Манин поступил на математический факультет Московского университета».

О заборах как метафоре свободы

Расскажу с его слов один очень характерный эпизод из его жизни. Летом 1953 года он приехал из Симферополя поступать на мехмат. После этого он снова уехал к себе на родину и вернулся в сентябре. За это время город полностью преобразился: исчезли заборы. В то лето и, соответственно, до этого Москва была огорожена глухими деревянными заборами, за которыми скрывались

Об идеях за 10 копеек

Когда в стране наступила перестройка, Юрий Иванович взял складной столик и складной стульчик, поехал на Арбат, поставил там эти столик и стульчик, повесил объявление: «Плачу 10 копеек за высказанную идею» — записывал мысли случайных прохожих и платил за это. Идеи в основном были глупые, но сам по себе замысел приводит в совершенный восторг. Вообще надо сказать, что он воспринял перестройку с гигантским восторгом, а когда оказалось, что далеко не все его мечты и чаяния воплотились, очень огорчился. Может быть, его отъезд в Германию и Америку во многом был мотивирован этими несбывшимися мечтами. Потому что дух свободы

Об особом поколении математиков

Существует удивительный феномен. В московской математике был особый период, или особое поколение, — люди, которые родились между 1936 и 1938 годом. В эти три года появились на свет совершенно замечательные математики мирового уровня. Всех я, наверное, не перечислю, но достаточно вспомнить Владимира Игоревича Арнольда, Сергея Петровича Новикова, Якова Григорьевича Синая, Дмитрия Викторовича Аносова, Александра Александровича Кириллова и моего учителя Юрия Ивановича Манина. В другие годы были математики этого уровня, но никогда так много сразу. Я часто задавался вопросом: почему так получилось? И ответ несколько парадоксален: с одной стороны, советская власть в ее худшем, сталинском варианте выталкивала способных людей из всех остальных сфер деятельности в математику, а с другой стороны, глоток свободы, начавшийся в середине

О широте интересов

Манин являлся и является для меня образцом ученого. Это было связано не только с тем, как он подходил к собственно научной работе, к математике, но и с тем, насколько широки были его интересы — как внутри математики, так и вне ее. Он много и плодотворно интересовался физикой и написал не одну физическую работу. Он занимался такими вещами, как глоттогенез — возникновение речи, в связи с чем изучал нейрофизиологию. Он рассказывал нам о структуре генома и читал курс на филфаке по средневековой французской литературе.

О журфиксах по пятницам

Один раз на своем семинаре Юрий Иванович сказал, что у дореволюционных профессоров была традиция общаться со своими учениками далеко не только на работе и далеко не только на темы, связанные с их научной работой. Что обычно у такого профессора был журфикс — день, когда без приглашения к нему в гости мог прийти любой студент и поговорить с ним о чем угодно, чаще всего совершенно не о своей собственной работе и даже не о той науке, которой он занимается. И ему пришла в голову мысль сделать это же для своих учеников и их друзей. И вот по пятницам в их маленькой двухкомнатной квартире у метро «Юго-Западная» стали собираться его ученики и разговаривать на самые разные темы. Темы эти обычно задавал сам Юрий Иванович. Это могла быть художественная литература или уже упомянутый глоттогенез — в общем, любой элемент как естественно-научного, так и гуманитарного знания. После этого все говорили, кто что об этом думает.

О математиках, которым приятно заниматься математикой и трудно общаться с людьми

Особенно ярко вспоминаю два заседания. На одно из них я пришел с женой, а у нас были маленькие дети, и поэтому вырваться ей было очень трудно. Поэтому мы немножко опоздали. Нас встретила жена Юрия Ивановича, Ксения Глебовна, которая, посмотрев на Алену, сказала: «Как всегда, самые красивые» — и провела в комнату, где уже шел разговор. Юрий Иванович говорит: мы тут без вас уже начали обсуждать такую тему — почему нам так легко и приятно заниматься математикой и достаточно трудно общаться с людьми. Что вы по этому поводу думаете? Я ответил, что лично мне очень трудно заниматься математикой и очень легко общаться с людьми.

О поэме и частушке

Второй эпизод — это день рождения Юрия Ивановича, который для учеников праздновался на журфиксе, в пятницу. По всей видимости, это было 50-летие. Естественно, его все поздравляли, в том числе стихотворно. Мне запомнилась поэма Миши Розенблюма, в которой были строки:

Скажи, затем ли Мартин Лютер

Швырял чернильницей во тьму,

Чтоб мы изобрели компьютер

И душу продали ему?

Юрий Иванович в это время написал цикл статей о компьютерной метафоре и вообще о роли компьютера в изменении мира. А еще были частушки,

Раз по улице иду,

Вижу — девка гарная.

Присмотрелся, поглядел –

Левополушарная.

Эти частушка и поэма были написаны и прочитаны не просто так. Юрий Иванович интересовался и ролью компьютера в обществе, тем, как он изменит жизнь, и нейрофизиологией. Он читал работы, связанные с ролью правого и левого полушария головного мозга: они его интересовали в том числе в применении к развитию речи и к разным другим вещам.

Об интересе к математике как к целому

Примерно тогда же в Москве в аспирантуре у Юрия Ивановича учился польский математик Мариуш Водзицкий, позже эмигрировавший в Соединенные Штаты и писавший Юрию Ивановичу письма о том, как он устроился в Америке. Письма эти были бумажные, шли очень долго, проходили цензуру, часть из них терялись, и Юрий Иванович их нам зачитывал. Там были замечательные истории, и одну я расскажу. До Беркли Мариуш устроился в

О теории кодирования и удивительных приложениях математики

О научных достижениях Манина широкой аудитории рассказывать трудно. Потому что если задать вопрос, где применяется то, что он сделал в науке, то ответ будет выглядеть так: он сделал нечто, на основе которого другие математики сделали

Об алгебраической геометрии и теории квантового компьютера

Юрий Иванович всю свою жизнь занимался алгебраической геометрией. Это некоторая область, которая геометрическими методами изучает алгебраические уравнения. В школе нас учили, что окружность на плоскости можно задать уравнением 𝑥2+𝑦2=𝑅2. Оказывается, что с такого рода кривыми поверхностями и куда более сложными объектами можно работать методами как алгебры, так и геометрии, а в

Об учениках

У Юрия Ивановича совершенно замечательная плеяда учеников. Самый известный из них — филдсовский лауреат Филдсовская премия — высшая математическая награда, аналог Нобелевской премии, — международная премия и медаль, которые вручаются раз в четыре года на Международном математическом конгрессе нескольким молодым математикам не старше 40 лет. Володя Дринфельд. Но и остальные его ученики совершенно замечательные. Можно упомянуть Сашу Бейлинсона, Витю Колывагина и многих-многих других. В

О взрыве гранаты и потерянном зрении

Толя Витушкин учился в Суворовском училище и собирался становиться вовсе даже не математиком, а офицером. В качестве учащегося Суворовского училища он участвовал в Параде Победы 1945 года. А через год в результате несчастного случая он лишился зрения и доучивался уже почти ничего не видя. Этот несчастный случай произошел в районе Ходынского поля. В послевоенной Москве валялось много остатков боеприпасов. Толя был мальчиком любопытным и взял в руки запал от гранаты. Раздался взрыв, в результате которого он лишился фрагментов пальцев и зрения: оно угасало постепенно и в

О том, как математика связана с эпохой Великих географических открытий

Когда человек лишается

О харизме и внутреннем огне

Я познакомился с Анатолием Георгиевичем в 1970 году, будучи первокурсником, когда пришел на семинар по теории функций. Была полная аудитория, и он вдохновенно расхаживал вдоль доски. Почему я остался? Студенту-первокурснику разобраться в областях математики не представляется возможным, но та харизма, с которой он выступал у доски, то горение, тот внутренний огонь, который им двигал, очаровывали и притягивали.

О математике как вирусе и семинарах как концертах

Жизнь математиков оформляется в виде жизни семинаров. Это

О рояле и изобретательстве

Витушкин, когда поступил на мехмат, стал пианистом и выступал на конкурсах, несмотря на то что у него была травма пальцев. У него в доме стоял рояль, который он сам настраивал вслепую. Была фонотека. Он тонко воспринимал все связанное с музыкой и разные акустические вещи. У него была мысль создать устройство, которое заменит зрение. Он очень плотно вошел в радиотехнику, в звукозапись. Под его руководством Валентина Петровна, его супруга, паяла, и вместе они создавали совершенно невообразимые радиотехнические конструкции. Он ездил в Америку и привез оттуда

О заботе

Как-то мы с Анатолием Георгиевичем возвращались из Германии. В аэропорту Дюссельдорфа я забыл свою сумку с документами и деньгами и вспомнил об этом только на подлете к Москве. Анатолий Георгиевич, чтобы моя жена не расстраивалась, тут же мне отдал половину гонорара. При этом с сумкой и с моим багажом все сложилось очень благополучно — я все потихонечку получил. А Анатолий Георгиевич продемонстрировал заботу. Вообще его отношения со студентами были домашние и отеческие. Все постоянно собирались у него: он жил неподалеку от университета. Мы регулярно приходили — до семинара, после семинара. Ходили на совместные прогулки и по ходу дела постоянно обсуждали математику и все на свете.

О загадочном древе и ветви на нем

Если посмотреть на всемирную историю, то в мире все меняется — образ жизни, земледелия, экономическое устройство. А математика продолжает расти как некое загадочное невидимое древо. Теорему Пифагора мы никуда не денем — с ней ничего не происходит. В нашем мире нет ничего более прочного и фундаментального, чем математика. Это дерево растет, потому что

Израиль Моисеевич Гельфанд — выдающийся, если не великий ученый, на мехмате руководил самым крупным семинаром всех времен и народов, сложный, порой противоречивый человек, который вызывал целый спектр эмоций — от восхищения до ненависти. Я не был учеником Израиля Моисеевича — лишь скромным посетителем его семинара. Поэтому не берусь характеризовать его как ученого и как человека. Я могу только привести несколько эпизодов из его жизни, свидетелем или участником которых был сам.

О поступлении в аспирантуру и знакомстве с Колмогоровым

Израиль Моисеевич Гельфанд поступил в аспирантуру Стекловского института, не имея даже школьного образования. Он окончил свою учебу в предпоследнем школьном классе, а потом самостоятельно изучал математику. Существует легенда, что Андрей Николаевич Колмогоров застал его в библиотеке и разговорился с ним, а результатом этого разговора стало то, что через некоторое время не окончившего среднюю школу Гельфанда приняли в аспирантуру Института Стеклова. Таким образом, изначально Израиль Моисеевич был учеником Андрея Николаевича, хотя разность в возрасте у них очень небольшая. Я считаю, что очень часто легенда лучше передает суть дела, чем перечисление реальных фактов.

Об аудитории 1408 и опозданиях

Семинар проходил на мехмате в аудитории 1408. Я начал его посещать в начале

О школьнике Максиме

Характерный эпизод произошел в 1979 году с участием школьника Максима, ученика 10-го класса московской математической спецшколы (на семинаре было несколько таких умных школьников). В начале семинара доклад делал известный ученый, фамилию которого я не хочу называть. Он успел проговорить всего пять-шесть минут, но Гельфанд его резко прервал и сказал: то, что он делает, — полная ерунда, все нужно делать совсем не так, а

Об обращении к докладчикам

Невежливое, а порой даже хамское отношение к докладчикам было, к сожалению, характерно для семинара Гельфанда. Израиль Моисеевич прежде всего не разрешал докладчикам

Еще мне запомнилось выступление на семинаре Гельфанда известного американского математика российского происхождения Липмана Берса. Гельфанд вполне вежливо себя вел по отношению к Липману Берсу, разрешал тому комментировать собственные работы, выслушал его до конца, не вмешиваясь в рассказ, а после этого объяснил, что, конечно, это все очень интересно, но ясно, что профессор Берс все делает не так, как нужно, а нужно делать совсем

О том, почему на семинаре Гельфанда собирались лучшие математики

Кажется противоречивым то обстоятельство, что человек, который так возмутительно вел себя по отношению к докладчикам, собирал огромную толпу лучших математиков, ходивших на его семинар. На самом деле причина совершенно объяснима. На этих семинарах было чрезвычайно интересно, и особенно интересны были комментарии самого Гельфанда. Очень часто прямо во время семинара он выдвигал новые математические идеи, которые позволяли дальше развивать тематику доклада. Очень часто он позволял себе отступления, выходящие за тему доклада.

Особенно мне запомнилось его длинное выступление, где он стал объяснять, что такое математика. Он объяснил, что математика состоит из алгебры, анализа, геометрии и топологии, но самая главная часть математики — это комбинаторика, наука, которая еще не существует. И действительно, следующие десятилетия показали, что комбинаторика, которая в тот момент была маргинальной наукой, связанной с арифметикой, стала центром математических наук. Если посмотреть на крупнейших математиков современности, то почти все их работы включают существенную комбинаторную часть.

О статьях и соавторстве с учениками

Важный инцидент в моей жизни, связанный с Гельфандом, произошел в начале

Тут стоит отметить, что многие говорят о том, что Израиль Моисеевич очень злоупотреблял написанием совместных работ. Я могу расставить точки над i. В начале своей математической карьеры Израиль Моисеевич, как правило, сначала предлагал тему совместной работы, потом вместе с другими участниками ее проделывал и окончательный текст полностью писал сам. Со временем он стал ограничиваться только начальной идеей и постепенно перестал писать окончательный текст. А в конце своей жизни он ставил себя соавтором работ, которые писали его ученики, иногда даже не читая саму работу. Это обобщение я привожу со слов одного из самых известных учеников Израиля Моисеевича, фамилию которого также не хочу называть.

О чуткости

Следующий эпизод, который касается меня в наибольшей степени, произошел в начале

О помощи

В 1975 году я оказался без работы. На самом деле я работал и зарабатывал деньги переводами, но при этом не состоял ни на какой ставке, поэтому известный закон о тунеядстве можно было применить и ко мне. Разные люди пытались устроить меня на работу, и среди них оказался, к моему удивлению, Израиль Моисеевич. Он обратился к одному из своих учеников, директору известного академического института, и тот позвал меня на освободившуюся ставку. Я с радостью туда явился, но, когда дело дошло до отдела кадров, выяснилось, что ставка исчезла в неизвестность. Несколько позже, когда подобные инциденты повторились, я понял, что состою в

О попытке восстановить семинар в США

В 1989 году Израиль Моисеевич уехал в США и стал профессором в Ратгерсе, где пытался восстановить свой семинар. Он прекрасно понимал, что его манера обращения с докладчиками совершенно невозможна в Соединенных Штатах. Тем не менее его попытки устроить в Америке такой же грандиозный семинар, как в Москве, полностью провалились — уж не знаю почему.

О визионерстве

Израиль Моисеевич был в

О школе

После себя Израиль Моисеевич оставил целую школу выдающихся математиков и физиков, каждый из которых эксплуатировал одну из сторон его математической деятельности. Учеников столь же универсального характера, как он сам, у него не было. Здесь он вполне сравним с Андреем Николаевичем Колмогоровым, у которого тоже была огромная научная школа, но каждый из его участников занимался лишь одной из многочисленных тем, которыми занимался сам Колмогоров.

О нонконформизме

Вы, наверное, заметили с каким пиететом все математики говорят о своих учителях, своих научных руководителях. Это очень типично: мы все очень любим тех, кто нас научил математике. Меня математике научил Александр Михайлович Виноградов, который был на десять лет старше и совсем недавно умер. Из всех известных мне людей Александр Михайлович был самый неконформистский неконформист. Для него не существовало никаких устоявшихся правил. Например, если было жарко, он приходил в университет во вьетнамках. Мы, студенты, к этому относились с некоторым восхищением, а у профессуры это вызывало, конечно, отторжение. Он со всеми был на равных — и со студентами, и со всякими высокопоставленными людьми. Если у него возникала

Он не был профессором и никогда им не стал в России, но был прирожденным и замечательным математиком. Но этим его достоинства не ограничивались. Он плавал как рыба. Будучи студентом и аспирантом, он играл в водное поло за сборную мехмата. Он играл в футбол. И играл на скрипке. Он писал стихи. Он очень любил и хорошо знал поэзию Пушкина. И этот его неконформизм проявлялся не только в жизни, но и в математике.

О необычном математике и воровстве идей

Он был необычным математиком. Студентом он учился у знаменитого Бориса Николаевича Делоне (деда диссидента Вадима Делоне) и написал с ним статью по теории чисел. Потом он ушел из теории чисел и уже аспирантом специализировался в алгебраической топологии, совершенно новой и поразительной науке, которая тогда только-только возникала. Долгое время он занимался алгебраической топологией и получил в этой области совершенно нетривиальные результаты мирового уровня, а потом бросил ее и стал заниматься совершенно другой наукой.

Очень трудно объяснить профану, что он сделал в математике. Если на пальцах, то, наверное, так: мы все знаем со школы, что бывает арифметика, бывает алгебра, а бывает анализ, или высшая математика, где проходят производные и пределы. Грубо говоря, Виноградов показал, что все это — одна и та же наука.

Очень многим его идеи были непонятны, и из-за этого возникали такие коллизии: люди читали его статьи, не понимали, потом

О семинаре, начинавшемся с футбола

Окончив аспирантуру и став ассистентом на кафедре высшей геометрии и топологии, Виноградов организовал семинар по алгебраической топологии. Собственно, на этот семинар я к нему в 1968 году и пришел, будучи студентом второго курса. Когда Виноградов сменил область интересов и перешел к исследованию дифференциальных уравнений, этот семинар превратился в семинар по геометрии дифференциальных уравнений и стал заметным явлением в тогдашней мехматской, да и вообще математической жизни. Так возникло то, что потом стало называться московской школой по геометрии уравнений.

Семинар заседал по средам (и сейчас продолжается, но уже под моим руководством, тоже по средам, но в Московском независимом университете). Начинался он часов в пять, а приходили мы на него в два, потому что семинар начинался с футбола. Виноградов оформил себя руководителем группы по общей физической подготовке, поэтому нам были доступны раздевалки и душевые трехзального спортивного корпуса МГУ. Мы приходили и часа два играли в футбол. Команды либо назывались свои-чужие — например, когда мы играли с физиками, — либо старики на молодежь. «Старики» — это были Сосинский, Виноградов, его старший ученик Валя Лычагин, который всего на год меня старше, Митя Алексеевский. А молодежь — это мы и те, кто помладше. После этого мы принимали душ и шли обедать в профессорскую столовую. При этом разговоры велись о математике, о том, что интересного появилось в самиздате, и еще о

О бескомпромиссной битве

Потом начинался семинар, который состоял из двух частей. На первую образовательную часть приходили все и рассказывали вещи, которые не входили в тогдашнюю обязательную программу студентов мехмата. Потом был перерыв: мы шли пить кофе или сок — это называлось «сачковать». После чего начиналась научная часть семинара, где мы рассказывали о том, какие новые результаты получили мы сами, включая самого Виноградова. И тут уже начиналась бескомпромиссная битва. Несмотря на то что все к нему относились с большим уважением, если

Об учениках

Он всегда был очень внимателен к своим ученикам — это вообще свойство многих хороших математиков. Не жалел времени и мог часами возиться с

О моделировании Древней Греции и мечте открыть институт в здании тюрьмы

Он всегда был полон идей, и математических, и организационных. У него была мечта создать свой институт, который под его руководством занимался бы только геометрией уравнений. Виноградов называл эту науку диффеотопия. Он вообще любил игру в слова и был такой математический полиглот и математический лингвист — в смысле любви выдумывать термины, иногда ужасные, а иногда очень удачные.

Начиная с 1990 года он жил на юге Италии, в районе Салерно. Я к нему очень часто приезжал по математическим делам, и мы с ним гуляли по окрестностям. Это было его любимое занятие — такое моделирование Древней Греции. Он идет с учениками, и все обсуждают высокие материи. И вот он останавливался у каждой руины — и чем сильнее она была разрушена, тем более она ему нравилась, — и говорил: «Иосиф, смотрите, какое здание — здесь мы с вами устроим институт диффеотопии». Последней его идеей было перестроить в институт диффеотопии заброшенную тюрьму в городе Авеллино. Это, к сожалению, не осуществилось.

О зоопарке геометрических структур

Сейчас я как раз редактирую его трехтомник. Там есть статьи под названием «Зоопарк геометрических структур» и «Атомарная структура алгебр Ли» — это как раз примеры его любимой игры в слова. Он был геометром, как говорится, по жизни и по рождению, и обладал замечательным геометрическим воображением. Он себе все это представлял и рисовал картинки. Действительно, эти совершенно абстрактные конструкции, которые к геометрии имеют только косвенное отношение, можно сопоставить с некоторыми образами, похожими на чудовищных зверей, которых он изобретал в своей статье и которым придумывал имена. Я думаю, он придумал с дюжину слов, новую терминологию — сороконожки, пауки, ежи и прочее. Страшно сложно это переводить, потому что

Виноградов замечательно знал итальянский — он приехал в Италию в 1990 году и сразу стал говорить

О создании Института Шрёдингера

Его мечты о создании института диффеотопии не реализовались так, как он хотел, но многое ему удалось. Например, в 90-е годы, когда началась свобода и научный Запад слился с научным Востоком, ему пришла идея, что нужно создавать институт, в котором могли бы общаться ученые Западной и Восточной Европы, включая Россию. И он посчитал, что самое лучшее место для этого — Вена. Он говорил, что Вена — это такая европейская Одесса, где смешаны самые разные народы. Кроме того, помимо многих великих композиторов, там работало довольно много великих математиков и физиков. В частности, Шрёдингер Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шрёдингер (1887–1961) — австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике, член Австрийской академии наук и многих других академий наук мира..

Виноградов стал носиться с этой идеей, охмурил — а он любил и умел охмурять — некоторых физиков и математиков из Венского университета. Они этой идеей загорелись, и в итоге организовался Институт математической физики имени Эрвина Шрёдингера в Вене. Сначала этот институт занимал две комнаты в большой и старой венской квартире, и я был одним из немногих первых его визитеров (уже позже он получил помещение внутри Венского университета).

У входа в институт лежала тетрадка, на которой было написано: «История Института Шрёдингера». Она начиналась словами, что в

К сожалению, так очень часто случалось с его идеями и начинаниями. Ему трудно было ладить с людьми, а людям трудно было ладить с ним. И при этом он был милейшим человеком — общаться с ним было наслаждением. Причем разным людям — не только математикам: он очаровывал всех.

Математиком он был до самой своей смерти. Его дочка Катя мне рассказывала, что буквально за день-два до смерти, в редкий момент, когда он еще был в сознании, она сказала ему: «Папа, может, тебе попить дать?» Он ответил: «Кать, какой попить, *****. Я наконец понял, что такое квантование». И это, возможно, были его последние слова.

О чтении западных математических журналов в троллейбусе и поступлении в университет в 14 лет

Мой отец Игорь Ростиславович Шафаревич был не просто выдающимся, великим математиком, но совершенно уникальным явлением в культурной жизни нашей страны. Начнем с того, что он был вундеркиндом. В 14 лет он поступил в Московский университет и одновременно учился в школе и в университете. И вот он ходил к тогдашним знаменитым ученым, слушал их лекции, потом экстерном сдавал экзамены. Будучи совсем молодым человеком, был знаком со всеми выдающимися математиками. Тогда, после войны, в 50–60-е годы, было время потрясающего расцвета советской математики — на факультете работала целая плеяда математиков величайшего уровня. Он был среди них.

В 23 года он уже стал доктором наук и защитил докторскую диссертацию, при этом решив ряд мировых проблем. Была такая знаменитая книжка немецкого математика Хельмута Хассе, специалиста в области алгебраической теории чисел, со списком проблем, стоявших в этой области. Почти все эти проблемы Шафаревич решил, как будто идя по списку. Когда ему было чуть-чуть за тридцать, он создал свою школу алгебраической геометрии. Сейчас эта область одна из самых популярных в математике, а тогда в Советском Союзе никто ей не занимался. Он рассказывал мне, что во время езды в троллейбусе листал западные журналы. Было почти ничего не понятно, потому что область была абсолютно незнакомой. Вдруг раз —

О любви к музыке и горам

Он очень любил музыку. Кстати говоря, у него есть статья о Шостаковиче: я тут не специалист, но, на мой взгляд, это профессиональная музыковедческая статья. Он был блестящим лектором — студенты его обожали. Он каждый год читал новый спецкурс — это были уникальные курсы, некоторые из которых записаны, а некоторые, к сожалению, остались в рукописях. Летом он ходил в походы в горы и продумывал, какой новый спецкурс прочесть, и потом, возвращаясь осенью в Москву, начинал читать эти лекции. Вспомню один анекдот, который он мне рассказывал. Честно говоря, я не был уверен, что это на сто процентов правда, но уже после его смерти нашел у него в столе документ, подтверждавший эту историю. Он поехал в поход в горы и был там в альпинистском лагере. Случилось

Насчет альпинизма — это тогда было довольно модно среди ученых. Игорь Ростиславович не был альпинистом высочайшего класса — у него был второй разряд. Тем не менее он ходил на вершины самой высокой категории: тогда категории были до пяти — он ходил на «пятерки». Но чаще он не совершал восхождения, а ходил в походы и позже к этому привлек своих учеников — среди них было много и горных туристов, и альпинистов, и они ходили в самые разные горы — от Кавказа до Памира.

О диссидентстве и подписании писем

Помимо математической и общекультурной деятельности, он был известен своей общественно-политической деятельностью. Он был диссидентом: писал массу писем в защиту разных людей — Сахарова, Солженицына, людей, которых отправляли в психиатрические больницы, судили и сажали в тюрьму за политическую деятельность. Кроме того, он писал статьи политического характера, в которых обсуждал вопросы, связанные с социалистическим строем и развитием нашей страны. Мягко говоря, взгляды его кардинальным образом отличались от взглядов тогдашней коммунистической верхушки.

Есть один смешной эпизод, связанный с общественно-политической деятельностью отца. Мне, наверное, было лет одиннадцать — его диссидентская деятельность тогда была в разгаре. И вот звонок в нашу квартиру. Он открывает дверь — там стоит стандартная пара, которая приходила перед арестом или обыском: милиционер в форме и человек в штатском. «Гражданин Шафаревич здесь живет?» Он понимает, что, наверное, дело плохо: «Да-да, это я». — «Ваш сын разбил стекло в сберкассе — с вас штраф 3 рубля». А мы играли с друзьями в хоккей, и я действительно залепил шайбой в окно сберкассы.

О дружбе с Солженицыным

Началось с того, что Солженицын зашел к нам домой — просто с ним познакомиться. Он тогда был начинающим писателем, хотя уже в возрасте, старше моего отца. Первое знакомство оказалось неудачным. Дело в том, что изредка Игоря Ростиславовича отпускали в заграничные командировки. Он

У Солженицына есть книжка «Бодался теленок с дубом», и несколько эпизодов касаются Игоря Ростиславовича. В одном он как раз описывает свой арест, после которого его выслали из Советского Союза. Мой отец при этом присутствовал — он пришел к нему обсуждать финальный вариант «Из-под глыб», и тут Солженицына пришли арестовывать. Я помню, что он пришел домой очень поздно взволнованный и рассказывал, в какой драматической ситуации оказался.

В той же книге, «Бодался теленок с дубом», описан такой эпизод. Они

У него всегда было такое отношение — он себя не представлял в других странах. После высылки Солженицына он заготовил несколько писем на случай своего ареста, которые лежали у разных людей, в частности у моей сестры. В них он призывал никакое иностранное государство его не принимать, потому что он отказывается жить где бы то ни было, кроме как в России.

Он несколько раз мне говорил, что ощущает себя человеком русской культуры. Хотя мировую культуру очень любил и знал в совершенстве три языка: английский, немецкий и французский, кроме того, немного древнегреческий, который специально выучил для того, чтобы читать в подлиннике Эсхила и Гомера. Но русская культура была ему

Об академиках Иване Петровском и Иване Виноградове

Люди, у которых он работал, подвергались определенному давлению. Среди них был Иван Георгиевич Петровский, знаменитый академик, тоже математик, ректор Московского университета. Отец рассказывал, что тот несколько раз к нему подходил и говорил: «Игорь Ростиславович, от меня требуют вашей крови, — то есть требовали, чтобы он уволил его из университета. — Но я не сдаюсь». И действительно, пока Петровский был жив, Игорь Ростиславович Шафаревич продолжал преподавать в Московском университете и прямо на первом курсе читал обязательный курс алгебры.

В 1973 году Петровский умер, а буквально через год или два Игоря Ростиславовича уволили. Тогда не только умер Петровский, но и велась кампания, связанная с высылкой Солженицына, а Солженицын и мой отец вместе организовали сборник «Из-под глыб», в котором были статьи с философскими рассуждениями о судьбах России. Солженицына арестовали, выслали, и этот сборник тут же вышел на Западе. По этому поводу отец дал интервью иностранным корреспондентам в нашей квартире — он специально подгадал так, чтобы ни меня, ни мамы не было дома, чтобы нам не могли ничего пришить. После этого его из университета уволили.

Был и еще один человек — Иван Матвеевич Виноградов, тоже знаменитый математик, академик, директор Института Стеклова, в котором Игорь Ростиславович работал всю свою жизнь. В Советском Союзе для всех сотрудников была обязательна общественная работа. Не такая общественная работа, которой занимался мой отец, а, скажем, в комсомоле, или в профсоюзе, или куратор над школой, или еще

Об учениках

У него была масса учеников — они к нему просто рвались. На лекциях или научно-учебных семинарах он формулировал сразу несколько вопросов, которыми был готов заниматься со студентами, — от довольно простых до мировых проблем. Один раз он сказал, что готов дать разным людям три задачи на выбор. Одну настоящую научную задачу, чье решение он знает. Вторую — с вопросами, которые совсем плохо изучены. А третью — с кругом вопросов, которые совершенно не исследованы. И вот — прямо как в сказке про трех сыновей — к нему подошли три студента. Один попросил задачу попроще, другой — посложнее, а третий сказал, что хочет заниматься этой великой задачей — так называемой проблемой Бёрнсайда. Игорь Ростиславович испугался: как у этого студента такое получится — нужно же писать курсовые, диплом. Тем не менее он начал с ним заниматься, и в итоге этот студент, Алексей Иванович Кострикин, эту проблему решил и стал знаменитым математиком (кстати, он стал впоследствии деканом мехмата).

О свободе

Я сам был еще слишком молод для того, чтобы наблюдать его общение со студентами, но с очень многими его учениками я знаком, и они говорили, что он давал большую свободу. Не заставлял их жестко делать вот это, это и это, а открывал перед ними область и давал выбирать путь по склонностям, всячески им при этом помогая. У него было огромное количество учеников, которые его очень любили. Я помню, что у нас дома его ученики все время занимались, писали работы. Когда у него были дни рождения или юбилеи, у нас был полный дом учеников.

О научных достижениях и школе

Есть такой математический термин — «группа». И есть группа Шафаревича — Тейта. Джон Тейт — это знаменитый американский математик. Они параллельно ее придумывали, но во всех языках она обозначается русской буквой Ш. Но я не думаю, что это его самое главное научное достижение. Как я уже говорил, будучи совсем молодым, он решил ряд задач, которые тогда считались очень сложными и представляли собой мировые проблемы. Общий закон взаимности из области алгебраической теории чисел — это развитие вопроса, который еще Гаусс обсуждал в конце XVIII века. Знаменитейшая его работа посвящена обратной задаче теории Галуа для разрешимых групп. За эти работы он получил Ленинскую премию. А потом, начиная со второй половины

О секрете успеха

Меня очень интересовал вопрос: почему не каждый из хороших и даже великолепных математиков, имеющих достаточно много учеников, создает научную школу? В чем в данном случае секрет успеха? Для себя я ответил на этот вопрос так: в очень многих случаях научный руководитель, даже будучи очень крупным ученым, дает своим ученикам темы, которые лежат в области его интересов. К чему это приводит? К тому, что каждый занимается более узкой тематикой и за два-три научных поколения происходит вырождение: люди изучают настолько мелкие проблемы, что это не рассматривается математическим сообществом как нечто значимое. Подход Петра Лаврентьевича был совершенно иной: он своим ученикам верил. Он мог оценить значимость задач не только в своей области, но и в смежных, и охват тем был очень широк. Поэтому среди учеников Петра Лаврентьевича, если я правильно помню, 14 докторов наук, многие из которых создали свои собственные школы. Например, школы теории функций в Грузии и Армении в значительной мере состоят из учеников Петра Лаврентьевича. Это очень важный момент: даже спустя много лет после кончины их основателя научные школы развиваются вполне успешно.

О лыжах, разгрузке вагонов и подсолнечном жмыхе

Биография Петра Лаврентьевича была достаточно тяжелая. Родился он в 1928 году в крестьянской семье в селе Слепцовка. Он был вынужден ходить в школу через лес — пять километров на лыжах, а может, даже больше. Кстати, Петр Лаврентьевич потом сумел это обернуть себе на пользу и стал хорошим лыжником и спортсменом вообще, что ему помогало всю жизнь.

В 1945 году он поступил в Саратовский университет. Время было очень сложное, и родные не могли ему помогать. Он учился отлично, а по ночам ходил на станцию и разгружал вагоны. Платили ему подсолнечным жмыхом, часть которого употреблялась в пищу, а часть менялась на

При поступлении ему пришлось выдержать большую конкуренцию: это был год окончания войны и пришло поступать много фронтовиков. У них Петр Лаврентьевич много чему научился в жизненном плане — например, хорошо понимать людей.

Об умении видеть людей

В 2000 году мы вместе поехали на один локальный математический конгресс в Польшу. На обратном пути мы приехали на вокзал в Познань. Было уже совсем темно, и мы увидели, что на перроне собралась компания молодых людей накачанного вида и в спортивных штанах. Я сказал Петру Лаврентьевичу: «Давайте поосторожнее — явно они будут ехать с нами в одном вагоне». Он на меня посмотрел и говорит: «Михаил Иванович, вы не правы — это спортсмены, я сразу вижу». И действительно потом оказалось, что это команда борцов, возвращающихся с соревнований. Вообще Петр Лаврентьевич очень хорошо умел раскрывать натуру человека, давая людям высказаться. При этом он задавал

О семинаре и обзоре курсовых

Каждую осень одно из первых занятий семинара было посвящено обзору возможных тем курсовых работ. Курсовые работы — название очень обобщенное: это могли быть и темы докторских диссертаций. На эти обзоры сбегалось очень много народу. В аудиторию притаскивали стулья, было не протолкнуться. Пожалуй, недовольны этим были только уборщицы, а все остальные с удовольствием слушали то, что Петр Лаврентьевич рассказывал.

Широта его кругозора была уникальна. Он тратил на эти встречи очень много времени: прочитывал огромное количество научной литературы и потом черпал оттуда темы. После того как человек брал тему курсовой работы, он должен был периодически приходить к Петру Лаврентьевичу и отчитываться о том, что сделал. Первые работы все писали по многу раз, писали, переписывали, он это все читал, подчеркивал все непонятные места, то есть прочитывал абсолютно все работы и говорил, что нужно переделать. Это переписывание могло происходить раз пять-шесть.

У Петра Лаврентьевича было два семинара. Один — в пятницу вечером, с 18:30 до восьми, и там выступали достаточно известные люди. А другой — в среду, и на него ходили студенты и аспиранты. После семинара Петр Лаврентьевич всегда устраивал встречу с учениками. Это затягивалось до полпервого ночи, и нужно было тренировать волю — сидеть дожидаться.

Об отношении к ученикам

Петр Лаврентьевич очень заботился и о своих учениках, и о студентах вообще. Например, один из его студентов, достаточно талантливый парень, в

О сходстве с Петром I

Петр Лаврентьевич очень гордился, что его зовут Петром. И надо сказать, что в его высказываниях было большое сходство с Петром I. Например, указ Петра об отмечании Нового года в России начинался словами «с сего числа перестать дурить головы людям», а заканчивался так: «А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять — на то других дней хватает». Однажды мы были на конференции под Казанью на берегу Волги. Расслабленная атмосфера не на всех действовала положительно, и один человек чересчур увлекался употреблением горячительных напитков, но на лекции ходил и даже там выступал. Петру Лаврентьевичу это сильно не нравилось, потому что он считал это совершенно недопустимым. И вот однажды он поймал этого человека на улице и сказал: «Я вам хочу сказать две вещи: первая — на лекции пьяным не ходить, второе — глупых вопросов не задавать, потому что пьяный человек ничего, кроме глупостей, сказать не может». Мне показалось, что это очень созвучно тому, что в свое время писал Петр I.

О гусях