Вадим Гаевский: «Главный мой замысел — красиво закончить то, что я начал»

Тайное крещение, случайное поступление в ГИТИС, закрытие Камерного театра и вручение цветов Джульетте Мазине — театровед Вадим Гаевский рассказал журналу «Замыслы» об этих и других событиях своей жизни

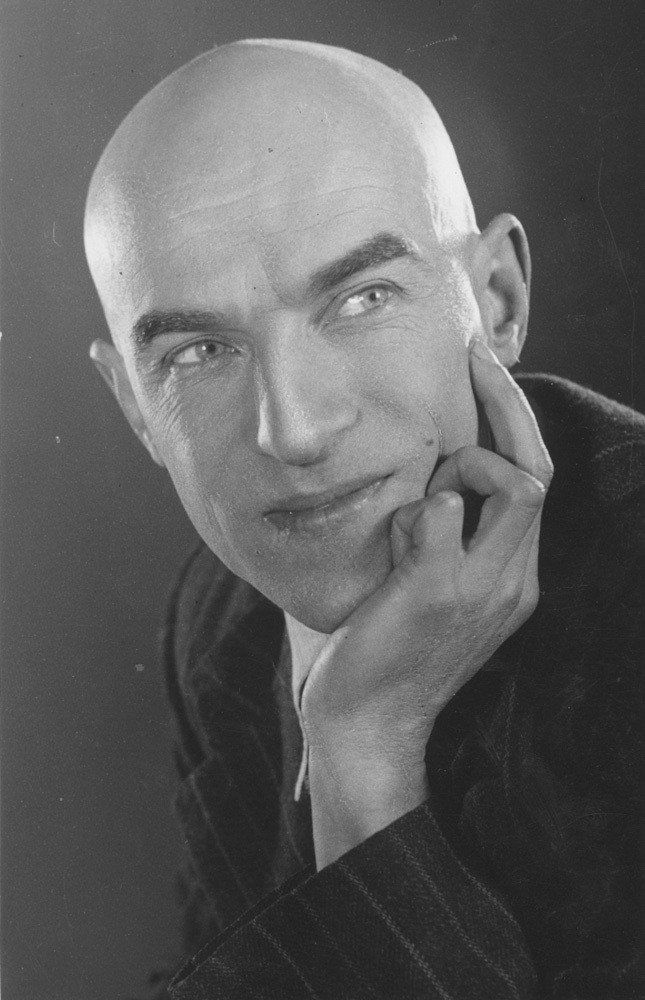

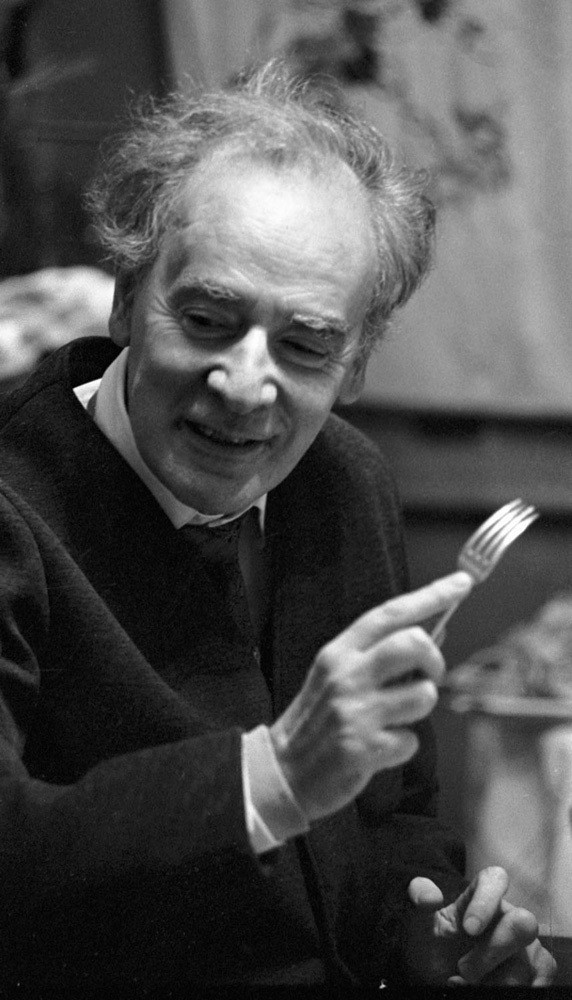

Вадим Моисеевич Гаевский (родился 12 ноября 1928 года) — театровед, театральный и литературный критик, профессор кафедры истории театра и кино РГГУ, специалист в области русского и зарубежного балета

О детстве

Мне очень понравилась идея вашего журнала — замыслы. И в жизни, и в искусстве всегда есть

Мой отец ушел воевать, но был контужен и сразу вернулся. А вот мужу моей тетки повезло меньше: он тоже воевал и в числе четырех моих дядек погиб неизвестно где. Он был старым ростовским коммунистом, председателем Главфото, что по рангу было близко к наркому. Благодаря его должности я полгода жил в Доме на набережной — знаменитом Доме правительства, где квартировали совсем не такие люди, как в домах ЦК, — это была новая интеллигенция. Про дома ЦК я знал, потому что в одном из них жил мой приятель Юрка Суханов. Там селили новую власть — людей из деревень, сразу получивших очень высокие посты. Отец Юрки был личным секретарем Маленкова, именно в его кабинете подполковник МГБ Рюмин писал вождю письмо, после которого началось страшное «дело врачей». При этом Юркина мать была совершенно неграмотной деревенской женщиной, и очень доброй: она подкармливала меня, могла незаметно в карман подсунуть банку сгущенки. Так вот, в Доме правительства жили не выдвиженцы, а те, кто делал революцию и даже помогал Сталину. Я знакомился с их детьми и до сих пор хорошо, по именам, помню этих ребят. Как же они были хороши! Как прекрасно было это новое поколение! Все они исчезли, пропадали на моих глазах. Дети.

С более старшим поколением я был знаком по школе —

В пятом классе вышла инструкция, чтобы десятиклассники взяли над нами шефство. Это были не комсомольцы

За что они пошли воевать? За Сталина? Фига с два! Они защищали нашу Москву, страну, они защищали своих женщин! Девушки у них уже появились. Они ощущали себя героями. Абсолютно цветаевское было поколение. Девчонки у нас все занимались гимнастикой, какие это были девчонки! Перед ними — как не пойти? Тем более что все думали: вернемся через месяц.

Почти никто не вернулся. Поступок их был романтический, героический. Вот такие были люди это погибшее поколение. Какой стала бы наша страна, если бы они остались в живых? Гитлер помог уничтожить это великое поколение, при котором сталинская власть просто не удержалась бы.

Мы жили тогда в стране, где не было почти никаких соблазнов. Предвоенные годы — очень бедные. У нас опять провалился план пятилетки. Помню свои детские слезы при виде нищих. Они приходили к нам — молодые женщины с детьми, и мы давали им все, что могли. Им помогала моя нянька, потрясающая женщина. Позже от своего брата я узнал, что она крестила меня втайне от родителей. Но что странно: именно няня на всю жизнь отвратила меня от Церкви. Она водила меня в храм недалеко от нашего дома. Разрешены тогда были только похоронные службы. Я их запомнил на всю жизнь, потому что там отпевали маленьких детей. В то время была крайне высока детская смертность. С тех пор запах ладана вызывает у меня страшную мысль, что я скоро умру и что отпевание коснется и меня. Этот страх остался со мной на всю жизнь, хотя я вроде уже не пятилетний мальчик. Храм — это место, где дети умирают, вот такое осталось у меня впечатление. Это не о религии и не о Боге, а о Церкви. Я человек не воцерковленный, но иногда чувствую:

О поступлении в ГИТИС

Странно сказать, но, в отличие от моих сокурсников, я попал на театроведческий факультет ГИТИСа совершенно случайно. Школьником я даже не подозревал о его существовании. При этом ходил в театр и считал себя театралом. Но об институте в Собиновском переулке Малый Кисловский переулок, где расположено главное здание ГИТИСа, с 1937 по 1993 год назывался Собиновским переулком. — не знал.

После выпуска из школы один из моих одноклассников, Никита, попросил меня сходить с ним в ГИТИС на консультации перед экзаменами. Его отец был на фронте, так что он в то время был на положении приемного сына Бориса Владимировича Алперса. Я был не занят и пошел посмотреть, что это такое — ГИТИС. Слово звучало так интересно. Тогда мы знали другое слово — «гитик», такой пасьянс. «Наука умеет много гитик» — наверное, ваше поколение уже не знает, что это такое Крылатая фраза, известная с конца XIX века, изначально использовалась в качестве мнемонической для одного карточного фокуса, а позднее приобрела самостоятельное значение..

Итак, я пришел в ГИТИС в начале лета, перед экзаменами. Консультация проходила во дворе, ее проводила легендарная Роза Яковлевна, заместитель декана. Вокруг нее сидели девчонки — одна краше другой. Я подумал: «Вот это да!» Я был легкомысленным театралом,

Дело в том, что у меня были планы поступать на физмат. В школе я умел мгновенно решать задачи и решал их для всего класса. За это, бывало, мне давали двойную порцию бубликов —

Действительно, я просто знал наборы возможных решений. Как и предрекал академик, довольно быстро я потерял эту способность. Кроме того, на физмате я увидел свое будущее: бородатых, небритых, плохо одетых аспирантов. И ни одной девчонки среди них! «Нет, вот туда я точно не пойду!» — подумал я.

Так я попал в ГИТИС. Я был единственным, кто ничего не знал об этом институте. Но вместе с тем единственным, кто знал, что такое театральная критика.

Она увлекла меня еще в школе. Первую в своей жизни рецензию я прочитал, кажется, в восьмом классе и был совершенно поражен этим типом мышления и типом письма. О существовании единственного тогда театрального журнала я не знал и читал рецензии в газетах. Меня удивляло, что в советской прессе может быть так красиво написано.

Идея писать красиво увлекала меня с детства. О чем писать, я тогда не думал. Когда я старался писать красиво, это вызывало гнев моей учительницы литературы. Много лет спустя я наткнулся на свою первую работу, написанную в ГИТИСе. Это была работа о Борисе Николаевиче Ливанове в роли Соленого в Художественном театре. На старших курсах я зачитывал ее однокурсникам, и она даже получила

В 1946 году курс в ГИТИСе набирал Григорий Нерсесович Бояджиев, человек великолепной устной речи. Прелестный, необычайно красивый армянин. На экзамене он меня спросил: «А почему, собственно, вы идете на театроведение? Вы любите театр?» Я сказал: «Нет, я к театру отношусь

О питерской и московской школах театроведения

Первые два с половиной года в ГИТИСе были полны счастья. Стефан Стефанович Мокульский, наш директор, был человеком

Все наши педагоги были старыми мейерхольдовцами. Многие, как и Мокульский, — представителями ленинградской школы театроведения. К слову, театроведение и

Питерская школа театроведения — это прежде всего наука. Она обращается к характеристикам стилей, в ней очень подробно разработана система понятий. Московская же школа, напротив, сосредоточена не на стилях, а на именах. Она очень литературна: у них — понятия, у нас — метафоры. Мы все литераторы, метафористы. Меня всегда больше всего беспокоило, как мои сочинения написаны. Страшным метафористом был и Григорий Нерсесович Бояджиев. Однажды он буквально не смог закончить начатую речь

ГИТИС тех лет давал нам возможность учиться у представителей обеих школ. Он был лучшим гуманитарным вузом — не только лучшим, а единственным. Достаточно сказать, что историю всемирной литературы нам читал Константин Григорьевич Локс, друг юности Бориса Пастернака, которому поэт посвятил перевод «Фауста».

О любимых преподавателях

За 10 дней до начала моей учебы случился знаменитый ленинградский скандал: выступление Андрея Жданова, погром Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Очевидным стал новый «антикультурный» курс нашей культуры. И вот самая первая лекция — введение в театроведение. Читает ее Стефан Стефанович. Тогда мы еще не знали, что он не только член партии, но и член бюро райкома. Но понимали, что он, конечно, в курсе всего и нас ожидает большая «накачка». И вот он не произнес ни единого слова ни о Жданове, ни об Ахматовой, ни о Зощенко — ни о чем, касающемся этой темы! Хотя это подразумевала его партийная должность. Вместо этого он, следуя программе, прочитал нам лекцию о Генрихе Вельфлине. Мы запомнили этот случай на всю жизнь: он не сказал ни слова о политике. Это стало его принципом, который он не формулировал, но демонстрировал на лекции. Это было совершенно поразительно по смелости, по мудрости. А отчасти и по легкомыслию: Мокульского в любой момент могли наказать.

Те годы в ГИТИСе были счастливыми не только для студентов, но и для педагогов. Теперь, когда я сам стал преподавателем, я знаю, что это такое. Когда ходишь на встречи, где тебя ждут и не отпускают. А мы их ждали. Сейчас всякий раз, когда я заканчиваю лекцию, я боюсь, что студенты переломают ноги, так быстро они вылетают из кабинета. Тогда наше общение с педагогами не ограничивалось лекциями: они видели в нас нечто, много обещавшее даже не им, а стране. Кроме того, все они были неравнодушны к девчонкам, которых Стефан Стефанович набирал совершенно осознанно.

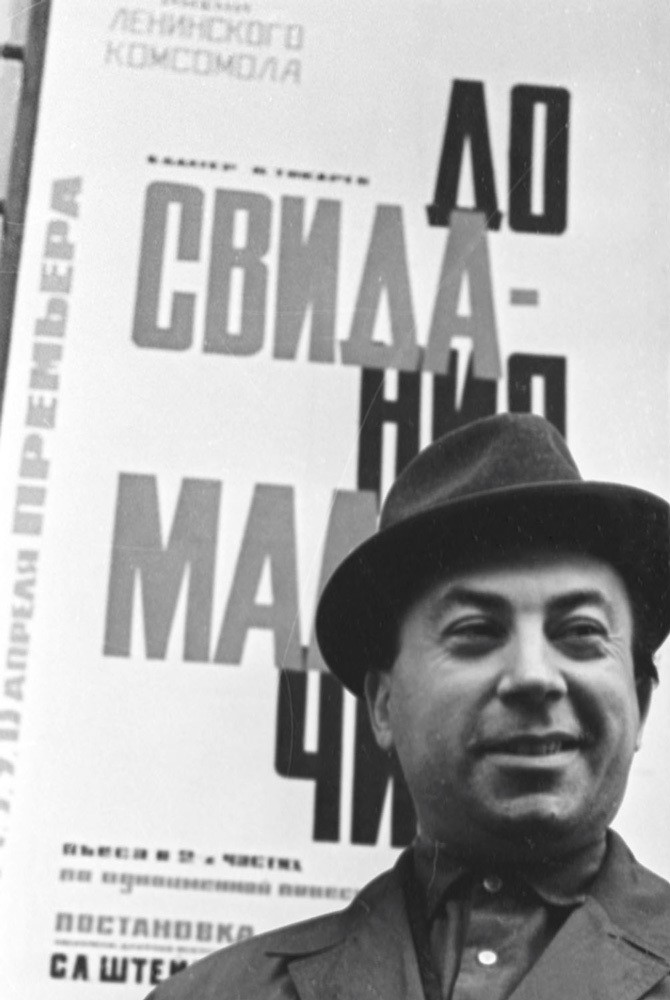

Наверное, мы давали педагогам надежду, что культурная жизнь в нашей стране не прекратится, а эта угроза на тот момент была реальна. На их глазах произошло закрытие ТИМа, убийство Мейерхольда, все знали, как погибла его жена Зинаида Райх. Мы застали закрытие Камерного театра, видели у его стен Александра Таирова, который лишился рассудка: не смог пережить уничтожения своего театра. Наши педагоги думали, что это конец искусства и на смену им никто не придет. Уходить из жизни с этим ощущением очень тяжело. Многих из них к тому моменту по политическим причинам перестали печатать. Мы были единственными, кому они могли передать свои идеи, а ГИТИС — единственным местом, где это позволялось. Стефан Стефанович читал нам свои рукописи о рождении французского театрального романтизма. Его «История западноевропейского театра» создавалась на наших глазах. Утром, перед тем как прийти к нам на лекцию, он набирал текст на машинке. Благодаря занятиям с нами у них вновь появлялось желание писать, появлялось понимание, что у их трудов есть слушатели и читатели. Они могли писать не в стол, а для того, чтобы прочесть с кафедры. Мы интересовались не только театром, о котором они писали, но и самими их трудами, самим театроведением. Мои сегодняшние студенты понятия не имеют, что я выпустил в РГГУ три книги. Мне неудобно об этом говорить — я молчу, ну, они и не знают. Мы же знали все труды своих учителей. Своей заинтересованностью мы помогали им жить.

Хотя

Наши педагоги все были красавцами, они были хорошо одеты, им шили театральные портные. Театроведов тогда было немного, совсем не так, как сейчас. Десять лет назад на собрании московских критиков было человек двести! Двести примерно, уверяю вас! В те времена же их было человек пять-семь. Все их знали, почитали. Время от времени происходили и скандалы, когда перед спектаклем выходил режиссер и говорил, что играть не начнут, пока «он» не покинет зал. И этот «он» — а это мог быть Костя Рудницкий — спокойно вставал и выходил под аплодисменты зрителей. Кстати, первым такую практику ввел Мейерхольд, когда попросил выйти из зала Алперса. Режиссер воспринял как предательство ту самую книгу — «Театр социальной маски», — безусловно, лучшую книгу о нем.

Наши педагоги были фигурами истории, уж по крайней мере истории театра. Тем не менее им хотелось окунуться в студенческую жизнь, а нам хотелось попасть в жизнь академическую. Ничто этому не мешало, два с половиной года мы были совершенно поглощены друг другом.

О том, как ГИТИС превратился в институт предательства

Мы побывали в гуманитарном раю, а потом попали не то чтобы в гуманитарный ад, но в чистилище уж точно. Вышла та самая январская статья о критиках-космополитах, и произошел разгром ГИТИСа. Уволили практически всех преподавателей, и на их место пришли другие, совсем не такие, к каким привыкли мы. В лучшем случае это были

Самое гнусное, самое противное, что перед тем, как уволить педагога, в обязательном порядке проводилось собрание, чтобы общественность его осудила. Теперь так не увольняют, в РГГУ я тоже на один день был уволен — так нам просто по телефону об этом сообщили. Тогда привлекали даже студентов, и не в качестве зрителей, а в качестве участников этих проработок. Нам раздали имена педагогов, на которых мы должны были написать характеристики. Я писал о Николае Михайловиче Тарабукине, замечательном преподавателе, который

Алперс — норвежец, красивый, абсолютный аристократ. Воин в деле театральной критики. Сдержанный, не воинственный, но настоящий воин. Он не побоялся сказать страшную правду о Мейерхольде, своем учителе. И вот Борис Владимирович Алперс расплакался на наших глазах. Он не выдержал того, что против него выступил Борис Николаевич Асеев, его любимый ученик. Это было совершенно жутко. Абсолютно неожиданно. Алперс был заведующим кафедрой русского театра, и через две недели после его увольнения это место и занял Асеев.

Так что ГИТИС после 1949 года стал не просто институтом серых людей, но институтом предательства. Заниматься там стало противно и гнусно. Борис Владимирович вернулся только через десять лет, когда не осталось свидетелей того происшествия.

Тех, кто пришел в 1949 году, потом тоже смели. Асеева жизнь наказала: он умер страшно. В последний раз я видел его в больнице, куда попал после разгрома моей собственной книжки «Дивертисмент». Мы лежали в соседних палатах.

Есть еще история о Стефане Стефановиче, я люблю ее вспоминать. Он был человеком партийным, привыкшим к проработкам. Было известно, что в

В 1949 году он решил повторить тот же номер, и я при этом присутствовал. На большом круглом столе, за которым должны были расположиться члены комиссии, лежали его книги со множеством закладок. Когда все собрались, ему дали высказаться. Мокульский стал ходить вокруг стола, цитировать собственные тексты и комментировать: «Как можно так писать? Это абсолютно антинаучно!» Закончив, он, весьма довольный, вернулся на свое место. Но тут

Об исключении из института и 26-часовом допросе

Меня самого несколько раз выгоняли из института. Из студенческой среды тоже должны были быть изгнаны «космополиты», и я выступил в роли «космополита-дублера», потому что главный наш «космополит», мой товарищ, к тому моменту уже успел покаяться. Он в тот момент вступил в комсомол, а я, наоборот, уже вышел из комсомола. Так что меня выбрали вместо него. Выгоняли меня четыре раза — и, стало быть, четыре раза восстанавливали. Выгоняли одни люди, восстанавливали — другие.

Вернул меня даже наш анекдотический новый директор Матвей Алексеевич Горбунов. Он был военным человеком, совершенно лишенным дара какой бы то ни было речи, — в ГИТИСе все цитировали его нелепые высказывания. Как бывший фронтовик, он ненавидел «гэбуху», а изгнание «космополитов» было именно операцией КГБ. Так что он считал своим долгом восстанавливать всех. Хотя те, кто заведовал кафедрами, обратно их не получили, но все-таки вернуться в ГИТИС всем было предложено. Мне в том числе. Этот замечательный человек сделал все, чтобы институт буквально возродился из пепла. К сожалению, в конце жизни он спился, осмеянный всем студенческим людом.

На четвертом году обучения у меня чуть было не случилась катастрофа. Я прогуливал. В ГИТИСе теперь было неинтересно, да и девочки мои перестали обращать на меня внимание — и Наташка, и Валя. Их поклонниками уже были знаменитые актеры, никаких шансов у меня не было. Я сидел дома и прикидывался больным. Как оказалось, правильно делал. Однажды раздался звонок в дверь, и появился

На допросе я провел 26 часов. Со мной разговаривали пять человек. У них, конечно, практически ничего не было. Хотя одна фраза, записанная в деле, действительно была мной произнесена. Я даже сразу вспомнил, когда и кому ее сказал: четыре года назад, еще в школе, своему тогдашнему приятелю Сережке. Сказал, что Сталин — человек неталантливый, поэтому талантливых не любит и уничтожает, окружает себя только неталантливыми. Были у них и другие информаторы. Они работали абсолютно непрофессионально и сразу раскрыли мне имя человека, от которого получили тетрадку с моим недавним рефератом. Между прочим, это был реферат на работу Сталина «Экономические проблемы социализма».

Трудно понять, как я выдержал эти 26 часов. Следователи сменяли друг друга, чтобы я устал, а они — нет. Мы с моим бывшим товарищем, тем самым, который покаялся, всегда больше всего боялись не посадки в тюрьму — мы боялись вербовки. Поэтому мы были натренированы в этом отношении, знали, что никого нельзя выдавать. Когда мне задали первый вопрос: «С кем вы встречаетесь?» — я ответил: «Вы же видите, что я не прогуливаю, я болен». Так я объяснил, что ни с кем не встречаюсь, никого не вижу. И дальше началось. Они стали поименно перечислять всех моих товарищей. Я ничего не говорил. Пока список не дошел до моего очень близкого школьного товарища Вовки Резника. Вовка учился у Таирова, в школе Камерного театра, а после ее закрытия поступил в медицинское училище. Совершенно уставший, я, как и про других ребят, стал отвечать: «Ну, что вы такое говорите, ну, какой он там… Он же одни только анекдоты рассказывает…» — «Какие анекдоты?!» И дальше началось самое смешное, потому что, как я ни старался, не мог вспомнить никаких анекдотов, кроме антисоветских! Мы ведь каких только не знали: еврейские анекдоты, женские, мужские, солдатские анекдоты — разные! А тут — все вылетели из головы. Одна антисоветчина осталась. «Какие анекдоты?!» — «Я не помню,

Когда от меня наконец отстали с этими анекдотами, я понял, что Вовку заложил. Слава богу, ничего не случилось. Через 26 часов с меня взяли подписку о неразглашении. Что там разглашать? Я пошел домой, где вся семья, и близкие, и далекие, ждала меня.

Одно из моих исключений из института было связано с тем, что я любил шутить шуточки. Теперь, когда я вспомнил, как шел мне навстречу отец, я проклял свою легкомысленность! Я понял: нельзя допустить, чтобы такое повторилось!

Хотя все равно без приключений не обошлось. Мой официальный оппонент, известный балетмейстер Ростислав Захаров — он вместе с режиссером Сергеем Радловым поставил в 1934 году «Бахчисарайский фонтан» с Галиной Улановой, — не допустил к защите мой диплом. Оппоненты имели право, непонятно кем данное, не допускать студентов к защите. Спустя 20 лет Захаров превратился в абсолютного пропойцу, темного человека, утверждавшего, что все великие балеты — французская фигня, что балет «Жизель» — о праве первой ночи, что «Спящую красавицу» надо запретить, потому что это антирусский балет. Допустить меня к защите его уговорила Роза Яковлевна. Я сдал диплом самым первым, а защищал самым последним. Поставили мне четверку, и слава богу. Я бы на месте оппонента двойку уж точно бы себе поставил — я же знаю, что написал! Захаров, к счастью, был человеком невежественным и с профессиональной точки зрения не мог меня оценить.

О первой работе и увольнении, а также о Ландау в джинсах

В общем, я окончил ГИТИС. Выпускной вечер проходил в «Национале». Я среди ребят был тогда самым молодым, потому что поступил в 17 лет, — это сейчас я самый старый. Все звали меня Димкой — именно так, с буквой «к». На том вечере состоялся спор между двумя нашими отличниками: смеет ли Димка вообще печататься. «Пари, что никогда ни одной книги, ни одной статьи он не напечатает!» — а другой отвечал, что, может быть,

Впоследствии история повторялась: меня выгоняли с работы. Правда, уже не восстанавливали. В моей трудовой книжке много чего написано: «Уволен как не прошедший

После окончания института я никуда не мог устроиться: болтался, болтался, болтался… В 1954 году меня взяли на работу в издательство Академии наук СССР, где работал мой отец. Сказали, что если отец уйдет, то меня возьмут на его место. Папа согласился, и это, конечно, сразу его сильно состарило. Но на семейном совете мы решили

В ежегоднике были опубликованы статьи самых знаменитых историков — тогда еще были знаменитые историки. Когда книгу подписывали в печать, мы вдруг увидели напротив слова «редактор-составитель» незнакомую нам женскую фамилию. Оказалось, это была любовница главного редактора издательства Академии наук, который таким образом дал ей хорошо подзаработать на этой огромной книге. Нас даже не поставили в известность, просто не посчитали за людей. Ведь я целый год работал над этим томом. Я сообщил обо всем авторам-ученым, и мы заставили ее вернуть деньги. Но, как инициатор скандала, я не был забыт. Буквально через несколько дней после произошедшего с моего стола исчезла рукопись академика Евгения Алексеевича Косминского. Пропажа рукописей влекла за собой уголовную ответственность. Руководство мне, улыбаясь, сообщило: «Либо подаете заявление об уходе, либо мы возбуждаем уголовное дело». Я и ушел — без крика и шума. Было это в 1959 году.

<…>

Об Эфросе, Феллини, Баланчине и любви

Вообще, жизнь мне подарила много впечатлений.

Во-вторых, мне довелось видеть гениальных актеров, например Марию Бабанову. Современное поколение даже не знает, что такое гениальная актриса, хотя знает много хорошего, но гениальных не видело никогда. Я же видел много раз. Как я могу это забыть? О Бабановой я вспоминаю постоянно, часто пишу о ней.

Мне довелось видеть и гениальные постановки. Мы все сходили с ума по «Трем сестрам» Владимира Ивановича Немировича-Данченко. В очереди за билетом на этот спектакль я познакомился с Толей Эфросом. Потом мы с ним гуляли по еще военной Москве, и он рассказывал мне, что поступил на режиссуру. «А я поступаю критиком», — отвечал я. «Только веди себя тихо, тогда все будет в порядке», — сказал Толя.

К слову, Эфрос тоже впоследствии совершенно замечательно поставил «Трех сестер» в Театре на Малой Бронной. Но этот спектакль был снят. Немалую роль в его уничтожении сыграло письмо, опубликованное в «Московской правде» и подписанное теми самыми мхатовскими актерами, которые играли в нашем любимом старом спектакле. Они не приняли эфросовское прочтение «Трех сестер». Одним из поводов было то, что знаменитые монологи актеры Театра на Малой Бронной произносили, стоя спиной к залу. В те годы такое казалось неслыханным.

То, что я много видел, дает мне право и обязанность об этом писать, а поскольку впечатления эти меня сопровождают до сих пор, я писать продолжаю. Своими книгами я направляю ответное послание моим героям. Конечно, у меня появляются и новые интересы, мои книги — не только мемуары о замечательных

Мое поколение действительно испытало такие впечатления, которые современному человеку трудно понять. Например, какое воздействие оказала на нас премьера «8 ½» Феллини. Сергей Юрский даже написал стихотворение, посвященное этому событию. Многие кинорежиссеры до сих пор не могут выйти из этого плена — повторяют Феллини. Театральные режиссеры даже в «Чайке» одевают своих актеров в полосатые цирковые костюмы. Когда это сделал Кама Гинкас, его не поняли те, кто не испытал шока от Феллини.

Со мной эти чудеса произошли, когда мне было около 30, то есть в том возрасте, когда ты можешь перестроиться, вырасти под влиянием

Однажды я видел Феллини. Это было именно тогда, когда он привез «8 ½» на премьеру в рамках Московского кинофестиваля. В составе делегации из пяти человек во главе с Таней Бачелис и Борей Зингерманом я был направлен в гостиницу, где остановился режиссер вместе с Джульеттой Мазиной. Я собственноручно вручил мадам цветы.

Второе пережитое мной чудо было связано с балетом. На самом деле я начал писать про балет и вообще про театр именно потому, что я застал действительно гениальных балетных артистов. Марина Семенова и Галина Уланова — это уровень абсолютно шаляпинский. Они неповторимые. Потом пришли тоже замечательные балерины. Такие как Наташа Бессмертнова, которая не была балериной большого стиля, но была, конечно, гениальна. Особенно значимо было появление Жоржа Баланчина, нашего петербургского Баланчивадзе, ставшего у Дягилева Баланчиным. Когда в мае — июне 1959 года парижский театр впервые привез к нам на гастроли «Хрустальный дворец» Баланчина, случился переворот всей нашей балетной жизни.

К сожалению, я, имея такую возможность, постеснялся познакомиться и с Морисом Бежаром, и с Баланчиным. Хотя, помню, в 1972 году, во время своих гастролей в Москве в Кремлевском дворце съездов Баланчин стоял и ждал, что

Но все-таки это не самое главное, что мне удалось раздобыть. Баланчин впервые приехал в Россию с гастролями лишь спустя 34 года после того, как покинул ее. Он всегда подчеркивал, что он — американец, а никакой не блудный сын. При этом говорил здесь исключительно

Мне удалось сохранить эти записи. Сейчас их можно послушать — они вошли в подборку, которую сделал для журнала «Театр» Валера Золотухин. Так вот, на том юбилейном вечере в Ленинграде, где я показал запись балета «Серенада», эта запись монолога также была воспроизведена.

Мой путь определило соприкосновение с великим искусством. Теперь этот пережитый опыт мной владеет. Опять же, почему дивертисмент? Потому что и это — любовь, и это — любовь, и это… Такая полигамность. У меня нет детей, хотя,

Журнал о театре «Замыслы» можно купить в книжных магазинах «Москва», «Порядок слов», «Фаланстер», «Циолковский», «Послезавтра», «ГРАУНД зин магазин», «Живет и работает».