14 цитат из писем Михаила Врубеля

О сирени, Христе, неуклюжих руках, а также о том, как связано в человеке моральное и эстетическое

1О тени Петербурга

«Я еще тысячу раз повторяю, что задыхался от зависти, когда читал ваше письмо, в котором, без сомнения, тьма достоинств, о, тьма неотъемлемых достоинств, и только один крошечный недостаток, что хотя от него и веет Петербургом, так как оно написано в Петербурге, на петербургской бумаге, петербургскими чернилами, но в строках не видно и тени Петербурга. Помилуйте сударыня, неужели у вас так мало впечатлительности, восприимчивости и т. д. (об остальном справьтесь в любой теории словесности или в

какой-нибудь критической статье Белинского), что он не произвел на вас никакого впечатления, ничего такого, что, будучи передано на бумагу, дало бы весьма приятное и интересное чтение для известной вам личности Михаила Врубеля, пресмыкающегося в солончаковых степях Скифии, или, проще, обитающего в городе Одессе».

2О зависимости морального и эстетического в человеке

«Более масляного письма мне удаются фантазии карандашом, на достоинство которых мне указал один недавний наш знакомый Клименко, большой знаток в искусствах, весельчак и, что нераздельно в русском человеке с эстетическими наклонностями, порядочный гуляка; это последнее и еще кое-что не нравится многим, в том числе и мне. Но не знаю, как тебе, а мне кажется, что моральная сторона в человеке не держит ни в какой зависимости эстетическую: Рафаэль и Дольче были далеко не возвышенными любителями прекрасного пола, а между тем никто не воображал и не писал таких идеально-чистых мадонн и святых. Рассуждая таким образом, я решил верить в его эстетическую критику, тем более что он критикует не так, как у нас берется критиковать произведения искусства большинство, — на основании вкуса, о неосновательности коего критериума гласит пословица: „О вкусах не спорят“…»

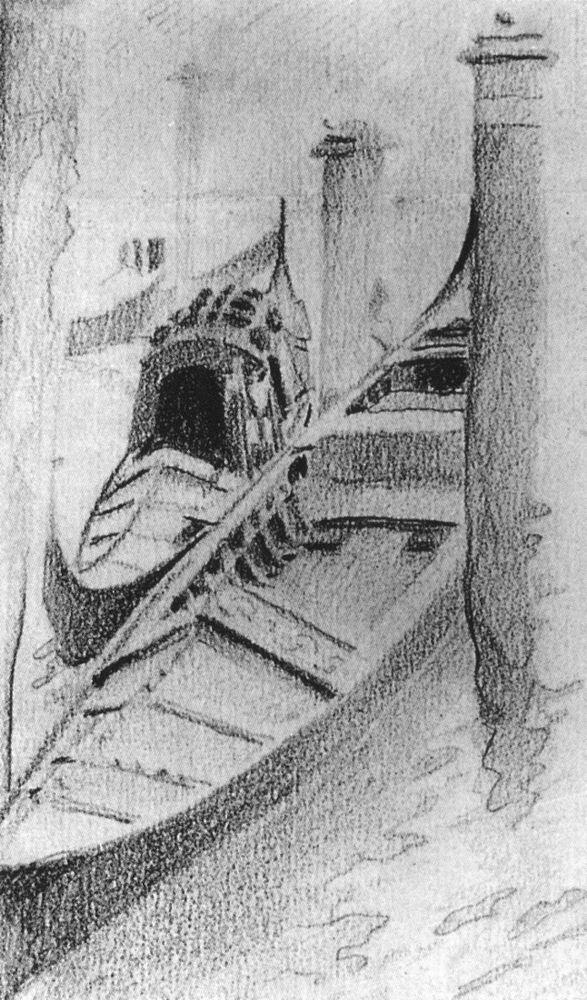

3 О спине морской рыбы

«…По вечерам, вместо музыки, хожу приглядываюсь к весьма живописному быту здешних рыбаков. Приглянулся мне между ними один старичок: темное, как медный пятак, лицо с вылинявшими грязными седыми волосами и в войлок всклокоченной бородой; закоптелая, засмоленная фуфайка, белая с коричневыми полосами, странно кутает его старенький с выдавшимися лопатками стан, на ногах чудовищные сапоги; лодка его сухая внутри и сверху напоминает оттенками выветрившуюся кость; с киля мокрая, темная, бархатисто-зеленая, неуклюже выгнутая — точь-в-точь спина

какой-нибудь морской рыбы. Прелестная лодка — с заплатами из свежего дерева, шелковистым блеском на солнце напоминающего поверхность Кучкуровских соломинок. Прибавьте к ней лиловато, сизовато-голубые переливы вечерней зыби, перерезанной прихотливыми изгибами глубокого, рыже-зеленого силуэта отражения, и вот картинка, которую я намерен написать Кенигу, которую уже набросал на память. Старик мне обещал сидеть за двугривенный в час. Сидеть он будет на носу лодки, привязанной к берегу, с ногами, опущенными за борт, и изобразит отдохновение».

4О чае для сердца

«Был я в Торчелло Торчелло — остров вблизи Венеции, на котором находится церковь Санта-Мария-Ассунта с мозаиками XII века., радостно шевельнулось на сердце — родная, как есть, Византия. Посмейтесь над человеком, находящимся в стране Тициана. Что же делать: я и чай здесь пью больше для сердца, чем для желудка».

5О крыльях пафоса

«Крылья это — родная почва и жизнь, жизнь — здесь можно только учиться, а творить — только или для услаждения международной праздности и пустоты, или для нескончаемых самоистязаний по поводу опущенной или поднятой руки и только в том случае плодовито — если удалили сюда хлебнув так жизни, что хватит на долгое сваренье, когда, в сущности, вопрос сводится к комфорту и уединенью. Мы, молодежь, во всяком случае к этой категории не принадлежим. Как „техника“ — есть только способность видеть, так „творчество“ — глубоко чувствовать, а так почувствовать — не значит погрузиться в прелестную меланхолию или взвиться на крыльях пафоса, на какие так таровата наша оболочка легко впечатлевающегося наблюдателя, а значит — забыть, что ты художник, и обрадоваться тому, что ты прежде всего человек. Боюсь — витиевато, да не ясно. Я так долго придумывал, как выразить эту мою мысль. А где так можно почувствовать, как не среди родных комбинаций? Уж, конечно, не о бок с милым и пустым прожившимся дилетантом — какою теперь представляется мне итальянская жизнь. Ах, милый, милый Василий Евменьевич, сколько у нас красоты на Руси. Ты мне очень близок в эту минуту. И знаешь, что стоит во главе этой красоты — форма, которая создана природой вовек».

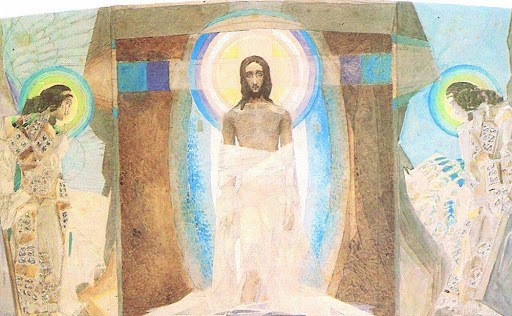

6О движении

«Теперь я энергично занят эскизами к Владимирскому собору. „Надгробный плач“ готов, „Воскресенье“ и „Вознесенье“ почти. Не думай, что это шаблоны, а не чистое творчество. Обстановка самая превосходная: в имении Тарновского под Киевом. Прекрасный дом и чудный сад, и только один старик Тарновский Тарновский Яков Васильевич — брат Тарновского Василия Васильевича, известного собирателя украинской старины., который с большим интересом относится к моей работе. Делаю двойные эскизы: карандашные и акварельные, так что картонов не понадобится, и потому вопрос об участии в работах устроится скоро: думаю к 1 числам июля его окончательно выяснить и получить небольшой аванс и тогда, двинув работу, двинуться в Харьков. „Демон“ мой за эту весну тоже двинулся. Хотя теперь я его и не работаю, но думаю, что от этого он не страдает и что по завершении соборных работ примусь за него с большей уверенностью и потому ближе и цели».

7О невозможно прекрасной иллюзии Христа

«Я окончательно решил писать Христа: судьба мне подарила такие прекрасные материалы в виде трех фотографий прекрасно освещенного пригорка с группами алоэ между ослепительно-белых камней и почти черных букетов выжженной травы; унылая каменистая котловина для второго плана; целая коллекция ребятишек в рубашонках под ярким солнцем для мотивов складок хитона. Надо тебе еще знать, что на фотографии яркое солнце удивительную дает иллюзию полночной луны. В этом освещении я выдерживаю картину (4¼ выш. и 2 шир.). А настроение такое: что публика, которую я люблю, более всего желает видеть? Христа. Я должен ей его дать по мере своих сил и изо всех сил. Отсюда спокойствие, необходимое для направление всех сил на то, чтобы сделать иллюзию Христа наивозможно прекрасною — т. е. на технику».

8О самом великом синтезе

«Рисую и пишу изо всех сил Христа, а между тем — вероятно, оттого, что вдали от семьи, — вся религиозная обрядность, включая и Хр[истово] Воскр[есение] мне даже досадны, до того чужды. Крепко обнимаю тебя, дорогая моя Нюта, во имя самого великого синтеза — кровной связи и глубокой признательности за участие».

9О сирени

«Все лето в хуторе я был занят кустом сирени с девицей (Татьяной!) на его фоне. Прошлогодняя моя сирень относится к настоящей вещи как эскиз к картине. Там мне удалось только кое-что уловить, и я очень захотел захватить вещь полнее; вот причина, что упорствую на этом сюжете. Еще далеко не кончено, но думаю к Дягилевской выставке То есть к выставке «Мира искусства» 1902 года. кончить».

10О неумытых руках

«Я был глубоко потрясен и тронут концом А. А. Риццони Александр Антонович Риццони (1836–1902) — живописец-жанрист, сторонник академизма, заметная фигура русской диаспоры в Риме.. Я прослезился. Такой твердый хозяин своей жизни, такой честный труженик! И что же могло повергнуть его в такую бездну отчаяния? Честный труженик! Вы скажете, это пристрастие друга? Недавно еще на страницах „Мира искусства“ так презрительно и пристрастно трактовали эту честность. Господа, да мы забываем, в каких руках суд над нами, художниками. Кто только не дерзал на нас? Чьи только неуклюжие руки не касались самых тонких струн чистого творчества? Рискуя парадоксальностью, укажу на еще гремящее имя Рёскина Джон Рёскин (1819–1900) — английский писатель, художник, философ и теоретик искусства.. Много ли в этой очаровательной болтовне интересного для художника? О неумытых руках я уже и не говорю. Не удалось ли этой вакханалии роковым образом спутать представления и в нашей среде».

11О труде и умелости

«Пора убедиться, что только труд и умелость дают человеку цену вопреки даже его прямым намерениям; вопреки же его намерениям он и заявит себя в труде, лишенном искательных внушений. И когда мы ополчились против этой истины? Когда все отрасли родной жизни вопиют, когда все зовет вернуться к повседневной арифметике, к простому подсчету сил. Эта истина впервые засверкала, когда об руку с ней человек вышел из пещеры в историю».

12О кофточке и розах на поясе

«Милая Надя,

Вчера мы (я, Зам[ирайло] Замирайло Виктор Дмитриевич (1868–1939) — художник, самый талантливый из группы киевских помощников Врубеля. Впоследствии жил и работал в Петербурге. и П. И. Павел Иванович Карпов (1873–1930-е) — врач-психиатр, занимавшийся изучением творчества душевнобольных художников.) проводили Анюту в Петербург, я решил остаться до10-го , чтобы кончить фон в твоем портрете, платье я кончил вчера, и Анюта его увезла. Эта отсрочка выезда моего избавляет меня от беганья на поисках квартиры и сокращает время моего гощения у мачехи, где бы я, конечно, соскучился. А соскучиться для меня значит хворать. Все 32 березки нарисованы, и остается их оживить красками. И еще осталась кофточка и розы на поясе».

13О поэте Брюсове

«Ты, может быть, слыхала о поэте Валерии Яковлевиче Брюсове. Около пяти дней назад у меня побывал Тароватый, редактор „Искусства“ (которое теперь переименовывается в „Золотое руно“), с хозяином журнала — Рябушинским. И заказал мне Рябушинский Павел Павлович Рябушинский (1871–1924) — российский предприниматель, банкир. нарисовать портрет Брюсова (за 200 руб.); это очень интересное и симпатичное лицо: брюнет с темно-карими глазами, с бородкой и с матовым бледным лицом: он мне напоминает южного славянина, не то Инсарова, не то нашего учителя Фейерчако. Рябушинский мне подарил хороший легкий мольберт и целую большую коллекцию не пастели, а карандашей цветных. Я работал 3 сеанса: портрет коленный, стоя со скрещенными руками и блестящими глазами, устремленными вверх к яркому свету. Он мне принес 4-строфное стихотворение по 4 стиха, посвященное мне. Очень лестное».

14О замучивших голосах

«Все бы было благополучно, но меня с утра до вечера и все ночи замучали голоса. Я думаю, если буду в Петербурге вовремя у доктора Оршанского, то я бы, вероятно, отделался бы от этих голосов. Мне приятно, что Анюта теперь со мной и на полторы недели поместилась в комнате нашего флигеля. Мне будет приятнее жить в Петербурге: тогда я чаще буду тебя слышать, твое исполнение и музыкальность.

<…> Мне бы хотелось с тобой вместе съездить это лето или весной во Флоренцию и в Дрезден, в которых я не был: а между прочим, во Флоренции масса работ прерафаэлистов, например Джиотто и Чимабуэ, которых работ еще не видел, да между прочим Анюта мне вчера прочла статью в газете об чудных именах и их работах, которые создались не долго после земной жизни Франциска Ассизского».