«Вдруг узнают, кто я…»: Елена Вигдорова — о детях врагов народа и книге Нелли Морозовой

В «Радио Arzamas» вышла аудиокнига Нелли Морозовой «Мое пристрастие к Диккенсу», воспоминания о детстве в эпоху Большого террора. Книгу прочитала Елена Вигдорова, она же написала предисловие — не только о самой книге, но о тех, кто, как и Нелли Морозова, был в

«Мое пристрастие к Диккенсу» Нелли Морозовой — это мемуары о годах сталинских репрессий. Воспоминаний об этой поре немало. Помимо всем известных книг Александра Солженицына, Варлама Шаламова, Евгении Гинзбург, Льва Копелева и других, огромное количество рукописей хранится в получившем статус иностранного агента «Мемориале».

Основная часть мемуаров о Большом терроре — это рассказы самих репрессированных, то есть людей, переживших арест, допросы, тюрьму, лагерь. Но есть и другая часть — она значительно меньше — это воспоминания их детей, тех, чье детство, юность, а порой и вся жизнь переменилась, сломалась, искорежилась в ту минуту, когда их отцы или матери — а чаще отцы и матери вместе — были объявлены врагами народа. Почему таких воспоминаний, особенно касающихся 1930-х годов, немного, в

Появились в эту короткую пору оттепели и новые иллюзии, новые надежды, романтизация — как же иначе? — погибших родителей, «комиссаров в пыльных шлемах». Вспомним оттепельные стихи Окуджавы:

О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой,

когда я шагнул с гитарой, растерянный, но живой?

Как будто сошел со сцены в полночный московский уют,

где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу раздают Б. Окуджава. «О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой»..

Стихотворение как раз об этом: растерянные, но живые дети тех, кого расстреляли. К этому времени Окуджава уже и сам стал и участником истории (фронт, ранение), и ее поэтом, но все равно его герои — растерянные дети и грустные комиссары-отцы. Растерянные дети не пишут воспоминаний, а если пишут, то годы спустя. Однако книги детей все равно есть. Книги-свидетельства, книги-воспоминания, книги — обвинительные акты. Это и автобиографические рассказы того же Булата Окуджавы «Девушка моей мечты», «Искусство кройки и житья», и повесть «Крещенные крестами» Эдуарда Кочергина, и рассказ «Свидание» Марка Сермана, и книга Надежды Железновой-Бергельсон со страшным и обо всем уже говорящим названием «Мою маму убили в середине ХХ века»…

Среди воспоминаний — названных и неназванных, беллетризованных и дневниковых — мемуары Нелли Морозовой занимают особое место. Они написаны не в идиллические оттепельные, не в перестроечные или постперестроечные годы, а в глухие 70-е — это мемуары, написанные без расчета на публикацию.

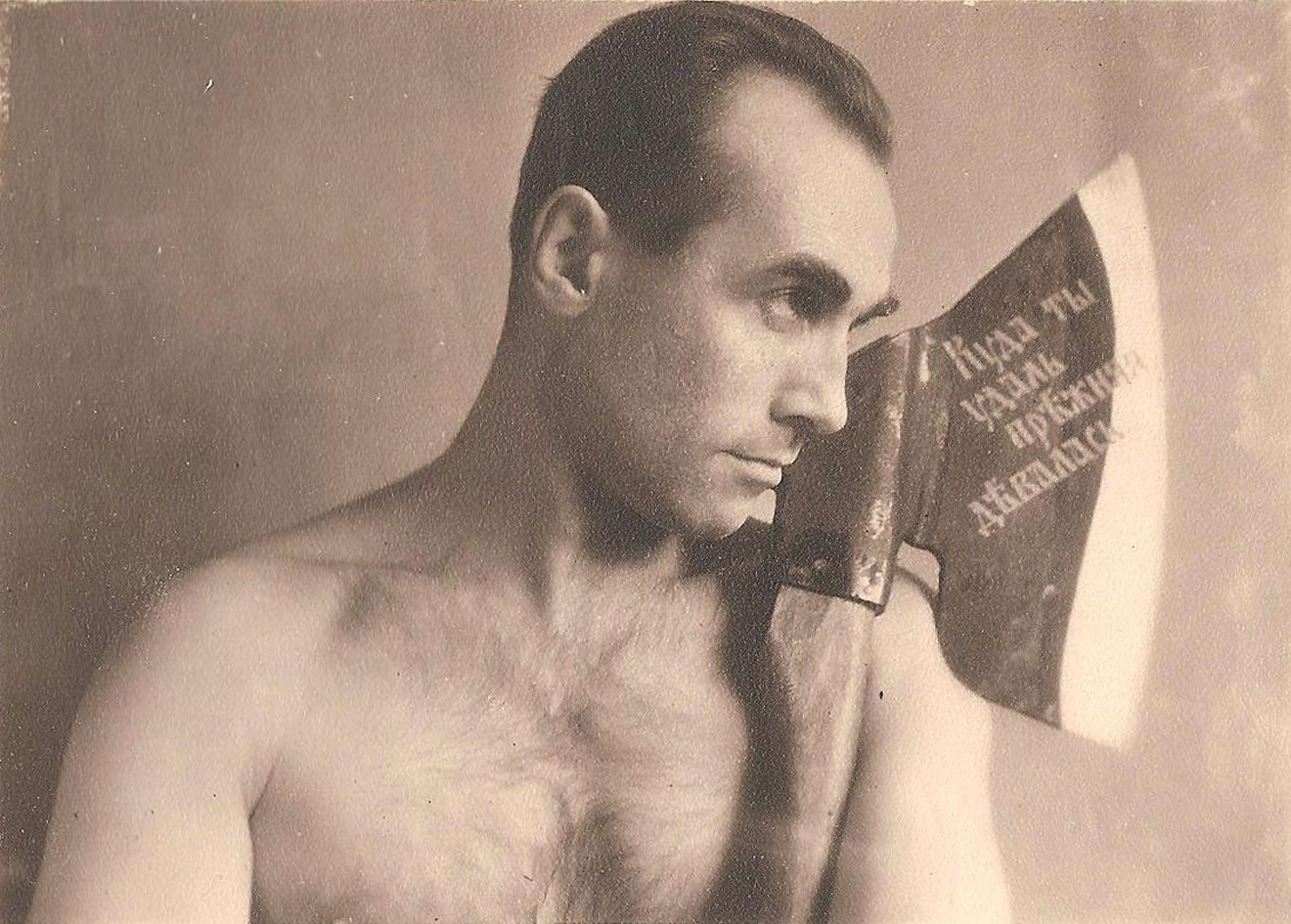

Нелли Морозова, редактор и киносценарист, родилась в 1924 году в Челябинске в семье журналиста Александра Моррисона, расстрелянного в 1937-м, и скульптора Веры Морозовой. Нелли Александровны Морозовой не стало в 2015-м. Первый раз ее книга была издана в начале 1990-х, переиздана в 2011 году.

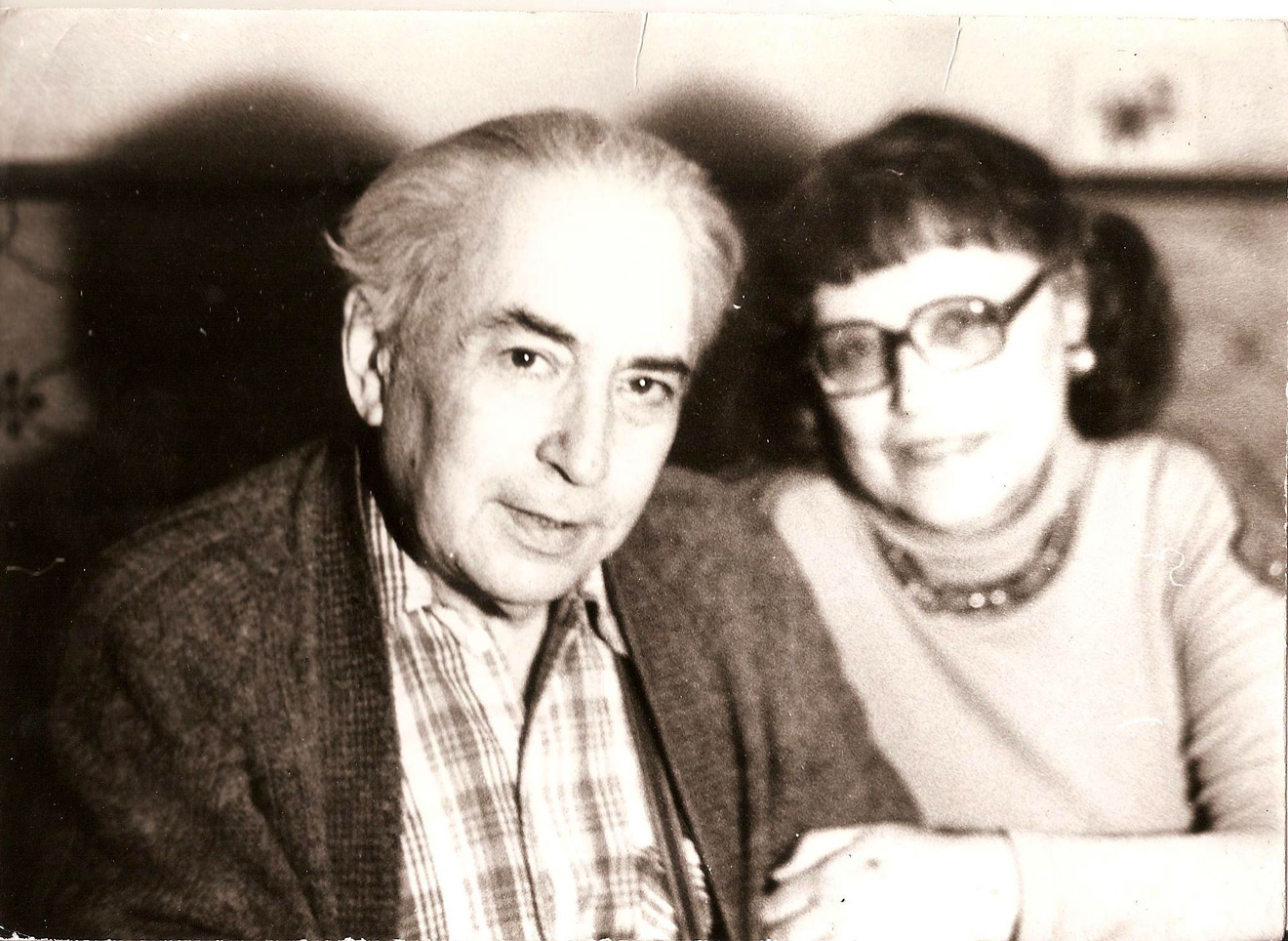

Нелли Морозова прощается с Евгенией Гинзбург, которая уезжает в Москву. За рулем, скорее всего, Василий Аксенов.

Эта книга, пронизанная любовью, посвящена родителям и написана о них: о том, как журналист Моррисон с женой и дочкой приехал в город Чехова Таганрог, как тогда говорили, был «переброшен поднимать» газету «Таганрогская правда», как создал музей Чехова, как в 1936 году был снят с работы и переведен в Ростов-на-Дону, где был арестован и расстрелян в 1937 году. В этой книге — и о счастливом детстве в семье, где родители любят друг друга, весело и радостно работают, дружат с замечательными людьми, растят обожаемую дочку, и о том, что наступило после ареста отца: героическая борьба матери за его освобождение и не менее героическая — за безопасность дочки, об участии в этой борьбе всей маминой семьи, ее братьев и матери, о постоянной тревоге о дочке и непрекращающейся связи с нею: «Я буду писать тебе каждый день».

Воспоминания Нелли Морозовой не беллетризованные: в них нет ни вымышленных персонажей, ни придуманных эпизодов. Но это и не дневниковые записи девочки-подростка, которая воспринимает происходящее наивно и простодушно. Главная особенность книги — это удивительное соотношение непосредственного, сохранившегося в памяти тогдашнего чувства и понятого, осмысленного потом: без иллюзий, без идеализации. Страстные, эмоциональные воспоминания, беспристрастно отрефлексированные.

Автор — киносценарист, и это очень чувствуется в построении книги. В начале, а потом и в конце есть парные эпизоды с кабинетом начальника, в который вызывают уже взрослую, почти 30-летнюю Нелли, требуют в ответ на анонимку подробно написать в автобиографии об отце, требуют, по сути, того самого отречения, на которое она не пойдет. Необходимость написать в ответ на анонимку автобиографию — это, собственно, и есть толчок к воспоминаниям. Как это и свойственно мемуаристам, которые описывают страшный жизненный опыт, автор этой книги надолго погружается в свою счастливую пору — со всеми подробностями, деталями, прогулками с родителями, мороженым, играми и, конечно, книжками. Но о книжках чуть ниже.

Даже эти, казалось бы, непосредственные воспоминания, отрефлексированы. А что было бы, если бы я так и осталась этой счастливейшей девочкой, которую ведут в директорскую ложу театра? Которая садится в автомобиль вместе с отцом, только что открывшим музей Чехова, и матерью, создавшей скульптурный портрет писателя? Что этому противостоит?

Картинка счастливой девочки, которая садится в автомобиль, дается крупным планом. И крупным же планом — отец на подножке поезда, когда он едет в Москву с казачьим ансамблем песни и пляски. Отец в казачьей форме с красными лампасами и дядя Валентин, бегущий по пустому перрону со страшной вестью: ближайшего коллегу и начальника отца арестовали. Вот так, крупным планом дается навсегда запечатленное в памяти лицо отца, получившего эту весть, — лицо, увиденное дочерью в последний раз. Нет, еще раз будет этот крупный план — портрет через рассказ очевидицы, вызывающий, впрочем, у автора сомнения: группа заключенных, измученных, сломленных, с согбенными спинами, и среди них несломленный, с прямой спиной, но абсолютно седой Александр Моррисон.

Есть в книге еще лица, которые даны крупным планом: красавица-мама с навсегда белым пятном на щеке, прекрасное лицо бабушки, голубоватое лицо девочки Лиды, тоже бегущей по перрону с узелком снеди за поездом, уносящим Нелли в далекую Уфу вместе с сопровождающим ее дядей Валентином и котом Кацем в корзине. Эти поезда и перроны, давно вписавшиеся в русский литературный пейзаж, а потом и вечные метафоры кино проходят через всю книгу.

Да, крупным планом даны именно человеческие лица: не следователи, не монстры, проводящие обыск, не бессовестные обидчики. Они, конечно, тоже есть, их немало, но они даны общим планом, а крупным — отец, мать, бабушка, дядья, верные друзья; Фрид и Дунский, самые талантливые соученики-студенты, буквально спасающие группу первокурсников и через год после этого арестованные; домработница; раскулаченная Матильда, не бросившая Веру Морозову в трудную пору; две Ведьмы, первая и вторая, столь же верно служащие литературе; хозяйки в Бакалах, Апа и Маша, и — особенно ярко — братья матери Леонид и Валентин, храбрые, авантюрные, верные. И есть еще один герой. Это Туркин — человек, сидевший за одной партой с Чеховым, вместе с Моррисоном создающий музей своего великого одноклассника. Когда знакомые на улицах Таганрога шарахались от Веры, жены врага народа, как от прокаженной, и переходили на другую сторону улицы, чеховский человек Туркин тоже переходил, но только для того, чтобы снять шляпу и через всю улицу громко спросить: «Как там наши в тюрьме?»

Вот об этих людях, сохранивших достоинство и честь, написана книга Морозовой. И о том, что помогло, в чем они черпали силы, в чем находили поддержку. Диккенс, Твен, Толстой, Чехов, Пушкин. Вся эта великая литература XIX века с ее культом чести, порядочности, доброты, интеллигентности, с ее эстетикой человечности. Маленькая Нелли открывает Диккенса: «Большие надежды», «Пиквикский клуб», «Домби и сын». Эти книги уберегут от искушения предательством или подвигом Павлика Морозова. А это искушение могло возникнуть в голове у девочки, которая в младших классах обожала учительницу, называвшую детей «ребятки мои, октябрятки мои». И каким сильным оно было в ту ночь, когда она случайно услышала страшный для пионерки разговор бабушки и Валентина!

В своей нобелевской лекции Иосиф Бродский сказал, что человеку, прочитавшему Диккенса, труднее выстрелить в себе подобного, чем человеку, Диккенса не читавшему. В этих словах поэта, кажется, есть

«Морок» — одно из ключевых слов книги. Оно объясняется в эпиграфе, о нем говорится в последней главе, рассказывающей, кажется, не о том, о чем вся книга, а о рутинной деятельности Министерства кинематографии, о худсоветах, на которых гробились, резались, укладывались на полку кинокартины, на которых министр Большаков Иван Григорьевич Большаков (1902–1980) — председатель Комитета по делам кинематографии при Совнаркоме СССР, министр кинематографии СССР (1939–1953). определял их судьбу, исходя из примитивного вкуса посредственности, корифея всех наук, рябого тирана — того самого, кто, по Мандельштаму, «Как подкову, дарит за указом указ — / Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз».

Их последняя совместная фотография.

«Кто своею кровью склеит / Двух столетий позвонки?..» — это тоже Мандельштам. Для современного читателя в этой фразе заключены уже три столетия: пушкинский, диккенсовский, чеховский и толстовский XIX век, страшный, погруженный в морок XX век и нынешний XXI. Слова чеховского человека Туркина «Как там наши в тюрьме?», которые автор повторяет уже как пароль в самом конце книги, и являются, наверное, той склейкой, оплаченной всей жизнью, всей кровью, всей мукой людей, о которых написана эта книга. В этих словах — та высокая эстетика порядочности, без которой нам тоже не выжить.