Ко дню рождения Григория Дашевского

25 февраля одному из самых значительных современных поэтов исполнилось бы 57 лет. Arzamas попросил писателей, поэтов, переводчиков и просто друзей Дашевского прочитать по одному стихотворению и рассказать о них. Полную версию материала слушайте в приложении «Радио Arzamas»

Рассеянная во всем

И растворенная, как

Дверь, пропустившая в дом

Окрестные холод и мрак,

Как кошек, когда кругом

И мрак, и холод; итак,

Рассеянная везде,

Как снег во мгле растворен,

Который, как яд в воде,

На дно опускается, — он

Переливался, как ртуть,

Всю ночь не давая уснуть,

И жить не позволил бы, но

Больному Венерою впрок

Не то, что другим, и одно

И то же (но данное в срок),

А именно: ртуть, то есть снег, —

Меня избавляет от мук

Венеры, других же — навек

Калеками делает, стук

Костей этих жалких калек,

Сухой барабанящий звук,

Нет, стук игральных костей,

По небу летящих, и в нем

Такая же, даже сильней,

Рассеяна, что и во всем,

Тоска — неотвязная *****,

Что хочет свиданья опять,

Однажды уже наградив

Постыдной болезнью, и нет

Свободы, покуда я жив,

Пока не рассеялся свет.

Февраль 1982

Елена Пастернак

Лингвист

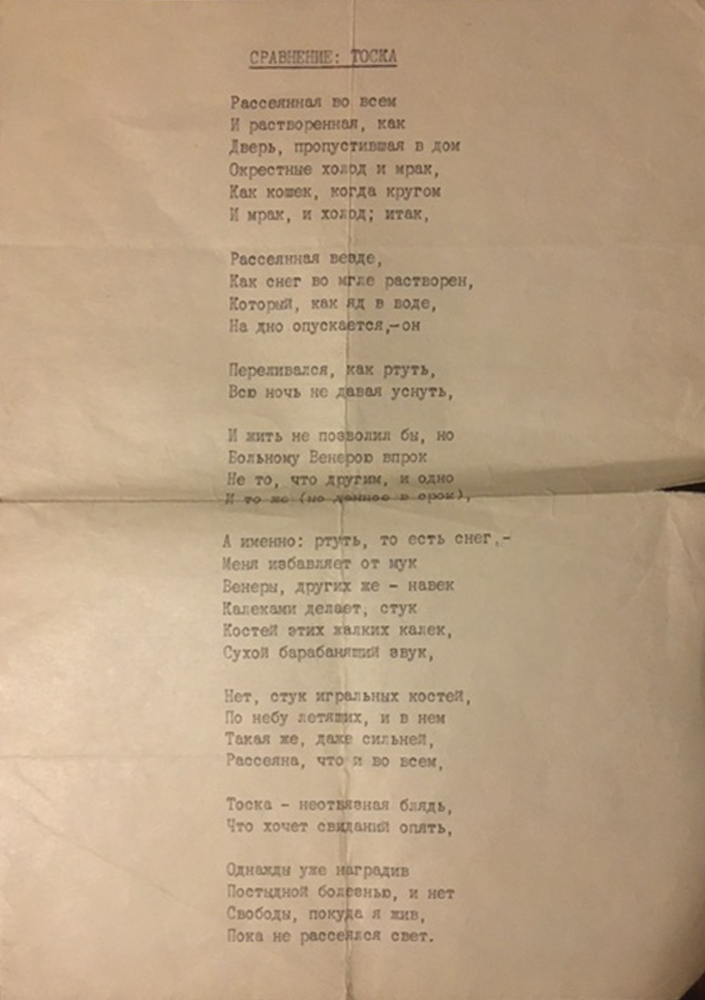

Прошло уже много лет, и сегодня я показываю это стихотворение впервые. У меня есть основания думать, что это первое стихотворение Гриши, хотя, догадываюсь, он писал и задолго до того, как принес мне машинопись с ним.

Он написал его зимой нашего первого курса: это была первая сессия, родители мне позволили готовиться к ней вместе с друзьями. Мы поселились в нашем доме в Переделкино, и Гриша по ночам писал его. С этим были связаны тяжелые мучения — не формальные, не смысловые и не ритмические. Это стихотворение целиком о жребии, фатуме и судьбе, Гриша решал, писать ему дальше или нет. Потом зимние каникулы кончились, и в начале февраля он торжественно подарил мне машинопись — он уже тогда блестяще печатал на машинке — с дарственной надписью и со словами: «Ну, если тебе понравилось, можешь показывать дальше».

Это было знаком, что он будет писать дальше — много и регулярно. Как человек, которому это стихотворение было подарено (не посвящено, но подарено), я даю себе смелость полагать, что именно с него начинается Гришин поэтический путь, который закончился вместе с его жизнью.

Гриша учился на классическом отделении и еще до поступления неплохо знал античную поэзию, мифологию. В его ранних стихах это влияние — прежде всего образное — конечно, очевидно. Интересно, как он, совсем юный поэт, видит тоску: это болезнь или страдание, которым его награждает Венера. И вся дальнейшая образная линия связана со ртутью, которая довольно долгое время была снадобьем от так называемых «галльских болезней» То есть сифилиса.. Этот лечебный характер ртути он разрешает в форме некоего спасения от тоски, а тоска сама по себе имеет ледяную, переливающуюся и морозную коннотацию. Но для меня здесь меньше античности, а больше диалога с французскими поэтами, которых Гриша знал, несомненно, не хуже античных, — с Рембо, Верленом и вообще с поэзией рубежа веков, которая вся была заточена на понятие и ощущение angoisse (русское слово «тоска» — не вполне точный перевод). И еще — с Гумилевым, которого мы все обожали на первом курсе. Мы были молодые, влюбленные, жадные до образов, знаний и чувства, и этому состоянию очень хорошо соответствуют гумилевские «Пятистопные ямбы». Я прекрасно помню, как мы шли огромной толпой по длиннющему коридору филфака МГУ и скандировали:

…Я проиграл тебя, как Дамаянти

И в этой Гришиной реплике — «Нет, стук игральный костей, / По небу летящих…» — даже сильнее слышится тоска. Это, конечно, некий диалог с Гумилевым о том образе судьбы, участи, жребия, аллегорией которого являются игральные кости. У Гриши рок, фатум и судьба часто холодные. Для него то, чего мы так боимся и название чего стараемся не произносить, имеет консистенцию, температуру и внешний облик мороза, льда, холода, зимы. Он боялся холода, он чувствовал, что все самое важное, жизнеполагающее и, может быть, заканчивающее жизнь так или иначе будет связано с холодом и льдом. Так что я не отношусь к этому стихотворению как к дебюту: наоборот, именно здесь проявились сильнейшие основы и образы Гришиной поэтики.

1

За рекою делают шоколад.

На реке начинается ледоход.

И мы ждем от реки, но пока не идет

не троллейбус, но призрак его пустой –

свет безлюдный, бесплотный, летящий вперед

под мотора вой

и под грохот рекламных лат.

Нам не холодно, жди себе, стой.

Небо синее, и фонари горят.

2

Каждой новой минуты как призрака ждать,

для него одного наводить марафет,

пудрить светом лицо — плохо держится свет,

а без этого грима ты неотличим

не от множества лиц, но от прожитых лет,

словно звезды далеких и легких как дым.

3

Но от сладкого дыма, от славы небес,

как от книги, на миг подыми

заглядевшиеся глаза:

как звезда ни сияй, как завод ни дыми,

у всего есть край: золотой ли обрез

или облака полоса.

4

Отвернувшись от свадеб чужих и могил,

не дождавшись развязки, я встал

и увидел огромную комнату, зал,

стены, стены, Москву и спросил:

где тот свет, что страницы всегда освещал,

где тот ветер, что их шевелил?

5

Поздно спрашивать: каждый бывал освещен

и распахнут на правильном сне

для расширенных, точно зеницы, минут,

невредимых, как дым или сон:

прилетают, блестят, обещанье берут:

помни, помни (прощай) обо мне.

1992

Сергей Гандлевский

Поэт

Объяснить, чем именно мне нравится это стихотворение, совсем не просто, потому что лирика как раз и занята такими труднообъяснимыми состояниями души; но я попробую. Я жил в тех местах: это где Якиманка переходит в Малый Каменный мост, потом по левую руку Дом на набережной и далее — Большой Каменный мост. Не самое уютное место в Москве, но вполне представительное, сталинское.

У Дашевского щемящую казенную атмосферу округи подчеркивает детская логика ориентации на местности. «За рекою делают шоколад» — свидетельствую как человек, живший в тех краях, что там действительно пахнет конфетами. А следующая строка — «На реке начинается ледоход» — усугубляет детскую интонацию, потому что на неискушенный детский слух слова «шоколад» и «ледоход» кажутся созвучными и одинаково устроенными. Время года, вероятно, конец марта — начало апреля: ветрено («грохот рекламных лат»), синее-синее небо, но электричество уже зажжено. И вхолостую промахивают мимо остановки пустые, насквозь прозрачные троллейбусы, едущие в парк, — троллейбусы-призраки. Для многих эта пора года и суток связана с особой тревожной свободой, граничащей одновременно со счастьем и с неприкаянностью.

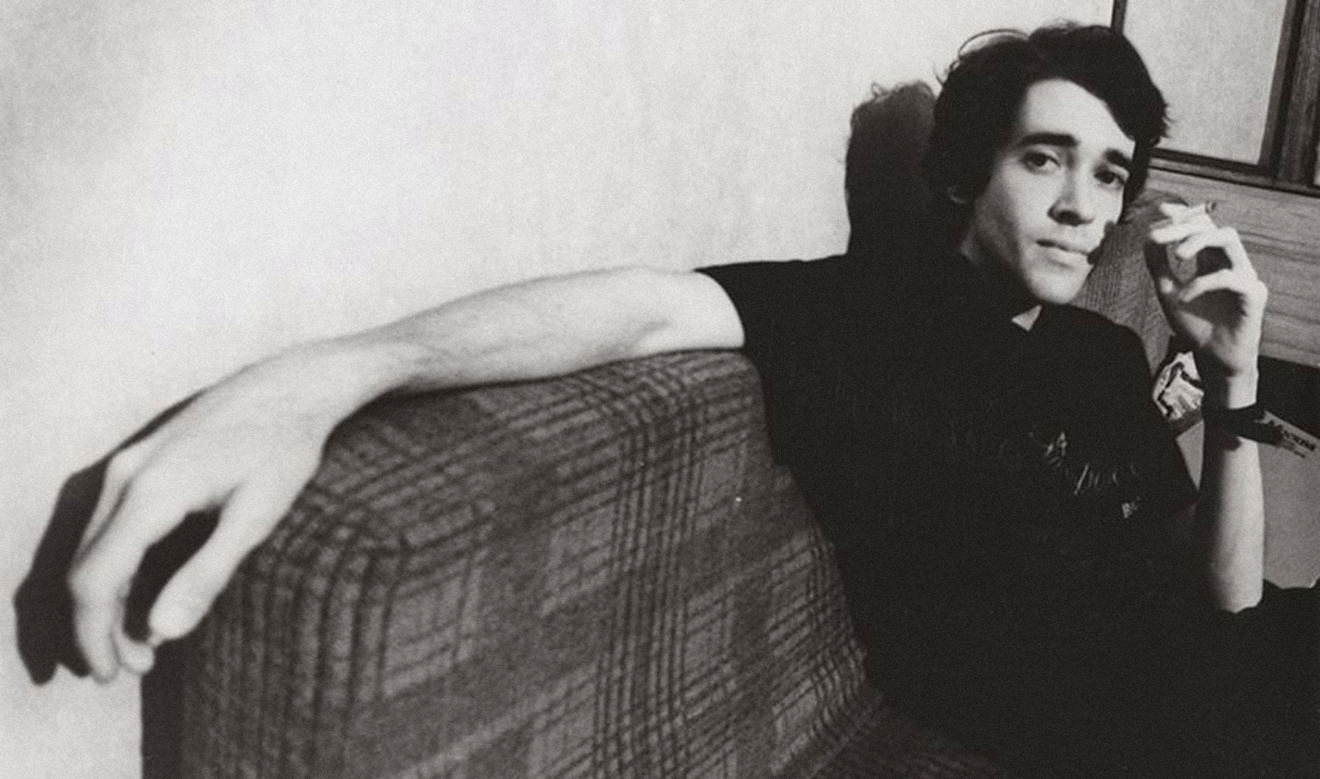

Семен Файбисович, Григорий Дашевский, Елена Гандлевская, Сергей Гандлевский, Михаил Айзенберг, Джейми Гамбрелл

Во втором фрагменте призрак троллейбуса — мы не можем делать вид, что не вспомним «Заблудившийся трамвай» Гумилева или «Полночный троллейбус» Окуджавы, — превращается вообще в призрак, к появлению которого, сильно волнуясь, готовит себя герой, сравнивая свое прошлое с дымом. А уже в третьей части цикла дым прошлого оборачивается сладким дымом кондитерской фабрики — она может быть известна публике по замечательному роману Юрия Трифонова «Дом на набережной». И одновременно это сладкий дым отечества, который известен и по школьной программе — по Грибоедову и по Державину. Но вообще это образ с древней историей, уходящей в Античность, и коль скоро автор переходит на территорию книжного знания, то здесь более чем уместно упоминание книги как главного символа культуры. Дашевский был человек фаустовской образованности. В финале этой строфы герой осознает, что так или иначе вышел на

И поэтому следующий, четвертый фрагмент стихотворения приобретает одическую серьезность и торжественность. Если начиналось все с такого чистого инфантильного тона — «За рекою делают шоколад», — то теперь вступает другая тональность, речь не мальчика, но мужа. Он уже не спрашивает, а вопрошает и отдает дань вечной теме элегической поэзии: где она, утраченная полнота жизни, придававшая смысл поэтическому труду и прочим книжным занятиям? Вот как торжественно звучат эти страницы:

…где тот свет, что страницы всегда освещал?

где тот ветер, что их шевелил?

В финале герой говорит, что поздно спохватился, что его время ушло, и расстается в самом широком смысле — не с

У метро

— Посмотри, не мелькнуло ли да

в как всегда опоздавших глазах?

— Нет, там карий закат, иногда

светло-карий же страх.

— Дай пройти ее тихим слезам,

фразам, паузам, пережидай,

как не тех, поднимавшихся там,

пропускал, пропускай.

— Но пока оно не раздалось

и пока я не встретился с ним,

от не тех, от молчанья, от слез

разве я отличим?

—

словно с лестницы, пристальных глаз:

не блеснет ли оно посреди

снизу хлынувших нас?

— Ты как будто имеешь в виду,

что и клятва клянется придти

в сердце пообещавшей приду

около девяти.

— Для меня и для медлящих клятв

нету этого сердца милей:

так прилежнее, жалобней взгляд:

с ними свидимся с ней.

— Но привыкнув к навеки, к навек,

им и жизнь проволынить не жаль:

мил — не мил, что для них человек,

вздохи или печаль?

— Ждать и жить — это только предлог

для отвода неведомо чьих,

чтобы ты не спускать с нее мог

глаз невечных своих.

Сентябрь 1990

Михаил Гронас

Поэт

Что происходит в этом стихотворении? Восстановить ситуацию — само событие — совсем несложно. Мы знаем, где и когда — у метро (так называется стихотворение) и в девять вечера (к этому времени она обещала прийти). Действующие лица тоже понятно кто, их двое: он и она. Он ждет ее, как в английском Present Continuous, ждет уже некоторое время, и вот дождался. Она только что появилась, они говорят, он на нее смотрит. Вот и все. Все стихотворение вмещается в одну фразу, в одно действие: он на нее смотрит.

Если бы мы находились рядом с ними, у выхода из метро, и подсматривали, то увидели бы именно это: он ее ждал, она пришла, он на нее смотрит. А если бы подслушивали, то не услышали бы ничего, что вошло в стихотворение. И это неожиданно. Стихотворение представляет собой разговор — но не его и ее, как ожидалось бы в этой ситуации, а только его — внутренний диалог автора (лирического героя, говорящего). Он и она о

Ее мы не слышим, но все стихотворение — об одном единственном ее слове, слове да, которое еще не сказано, но которого он ждет и ищет. Первые три строфы — это развернутое сравнение двух ожиданий. Как раньше, только что, пока он ждал у метро, он высматривал ее лицо в толпе поднимающихся по лестнице или по эскалатору, пока наконец не нашел, не узнал, так сейчас он высматривает, выискивает в ее жестах, в слезах, словах, в паузах это слово. Только что был поток людей, лиц, тел, среди которых появилась она; а теперь есть поток ее слов, жестов, действий, выражений лица, среди которых, может быть, появится то, что он ждет. Так же как, ожидая ее, он пережидал, пропускал не тех, так и сейчас он пережидает ее фразы, паузы, слезы — пока среди них не появится, не блеснет слово да. Все стихотворение — ожидание, высматривание, выпытывание этого единственного слова.

Она его не говорит, но мы его слышим. Звон этого да наполняет первые строфы — слог повторяется шесть раз под ударением. Прислушайтесь:

— Посмотри, не мелькнуло ли да

в как всегда опоздавших глазах?

— Нет, там карий закат, иногда

светло-карий же страх.

— Дай пройти ее тихим слезам,

фразам, паузам, пережидай,

как не тех, поднимавшихся там,

пропускал, пропускай.

— Но пока оно не раздалось

Не раздалóсь. Не раздавшееся да — безударное, оно слабеет, затихает, мы не знаем, сказала ли она его, скажет ли. Но мы знаем, что только это да и делает говорящего цельным, отдельным, наделяет его существованием и смыслом.

— Но пока оно не раздалось

и пока я не встретился с ним,

от не тех, от молчанья, от слез

разве я отличим?

Пока оно не раздалось, он неотделим и неотличим от двух потоков: от не тех, от толпы пассажиров, выходящих из метро, — и от всего, что происходит сейчас с любимой, от ее молчанья, ее слез, от всего, что она видит и чувствует. Его я начинается с ее да.

—

словно с лестницы, пристальных глаз:

не блеснет ли оно посреди

снизу хлынувших нас?

Хлынувшие мы — это и толпа, и слезы в ее глазах, и весь мир — еще не отмеченный, не остановленный этим да, и поэтому еще не превращенный в я. Григорий Дашевский, кажется, очень дорожил этой идеей: мы становимся субъектны только с другими — с любимыми, с друзьями, с миром — в момент взаимного приятия и понимания.

О каком да идет речь? Стихотворение, конечно, любовное, рыцарственное — и поэтому совершенно несвоевременное и неуместное; оно ведь о служении прекрасной даме у выхода из метро, в Москве, в 1990 году. Первый, главный смысл этого да — любовный. Речь идет о взаимности, о понимании и принятии любимым существом. Но такое да — частный случай ответа, который мы всегда ждем от мира. В позднем эссе о современной поэзии, говоря о том, что читатель стихов похож на параноика, который ищет ответ на самый главный вопрос, Дашевский напоминает: «Нам всем это знакомо по критическим моментам жизни: когда мы ждем ответа на жизненно важный вопрос от врача или от любимого существа, то мы во всем видим знаки: да или нет».

В следующей строфе да любимого существа уточняется и вырастает, оно становится клятвой.

— Ты как будто имеешь в виду,

что и клятва клянется придти

в сердце пообещавшей приду

около девяти.

Эту клятву он надеется высмотреть, найти в ее сердце так же, как только что высмотрел в толпе ее лицо. И у него, конечно, есть свои клятвы: клятвами ведь обмениваются. Место встречи его и ее — у выхода из метро. А место встречи их клятв — сердце. Но ее да, ее клятва, может быть, и не придет.

— Для меня и для медлящих клятв

нету этого сердца милей:

так прилежнее, жалобней взгляд:

с ними свидимся с ней.

О чем клятвы? Конечно, о вечной любви и верности, о да и согласии навек. Но клятвы, как и закон, существуют без человека и отрицают человеческое, потому что безличны, неизменны, не зависят от нашей воли и тем самым ее ограничивают. Они вневременны, у них слишком большой, бесконечный масштаб.

— Но привыкнув к навеки, к навек,

им и жизнь проволынить не жаль:

мил — не мил, что для них человек,

вздохи или печаль?

И в последней строфе все переворачивается. Мы только что узнали, что смысл бытия в этом да. Но оказывается, ждать и жить в свете в ожидании этого вечного да или клятвы — только предлог:

— Ждать и жить — это только предлог

для отвода неведомо чьих,

чтобы ты не спускать с нее мог

глаз невечных своих.

Вместо клятв — высокая верность невечному, тому, что происходит прямо сейчас у метро, до клятв (а может быть, никаких клятв и не будет).

Не счастливая концовка (мы ведь не слышим да), и не трагическая (может быть еще услышим) — она возвращает нас к общечеловеческой ситуации веры и верности: не сводить глаз с тех, кого мы любим, с того, что мы любим, от чего ожидаем ответа. И напоминает о том, что человек — не вечный ответ, а невечный, временный (и поэтому пристальный и сосредоточенный) поиск — выпытывание, выглядывание, вычитывание ответа в потоке всего, что не то, не те, не так, не ты.

Ни себя, ни людей

Ни себя, ни людей

нету здесь, не бывает.

Заповедь озаряет

сныть, лопух, комара.

Ноет слабое пенье,

невидимка-пила:

будто пилит злодей,

а невинный страдает,

побледнев добела.

Но закон без людей

на безлюдьи сияет:

здесь ни зла, ни терпенья,

ни лица — лишь мерцает

крылышко комара.

2003

Михаил Айзенберг

Поэт

Стихотворение «Ни себя, ни людей» написано в 2003 году и входит в последнюю по времени группу написанных Дашевским стихотворений. Оригинальные стихотворения из этой группы сильно отличаются и от переводов последнего времени, и от стихов, написанных в предыдущие десятилетия. Очень отличны они и друг от друга, хотя их

В этот период стихотворения становятся короче и по видимости уже не существуют как «последовательность». По видимости — но не по сути.

Внутренне распрямляясь, эта пружина выбрасывает тебя в другое место. В этом особенность Гришиных стихов: здесь не автор приходит к читателю, а само стихотворение, как орел, хватает тебя и уносит в свое гнездо.

Но наше стихотворение и в этом ряду стоит особняком, отличается от других вещей этого времени. Иноприродность тех, других, слишком очевидна, их ни с чем не спутаешь. Сразу понятно, что и читать их надо

А это, наше, стихотворение — прекрасное, абсолютно гармоническое. И словно сияющее. От того невероятного давления в нем нет и следа. Почему вдруг?

Но прочтите внимательно: ведь в этом стихотворении нет людей. И «злодей», и «невинный» здесь сущности без конкретного наполнения, это просто роли, причем роли почти комические. Это стихотворение о пространстве за границей — без людей, помимо людей. О пространстве закона; о характере этого пространства.

Вот почему оно может себе позволить (и позволяет) стать прекрасным.

Эти стихи соединяют в одно целое обреченность и решительность. И такое соединение становится

Стихотворение говорит не про автора; оно говорит про нас.

Это уже не «стихи после Освенцима», но продолжение этой ситуации: какими могут быть стихи после того, что мир, пережив Освенцим, ничему не научился.

Я не хочу, да и не могу развивать эту мысль и доводить ее до конца. Мне кажется, что у нее и не может быть конца. Люди не способны видеть, наблюдать «мир без людей». А кто способен?

Может быть, ангелы?