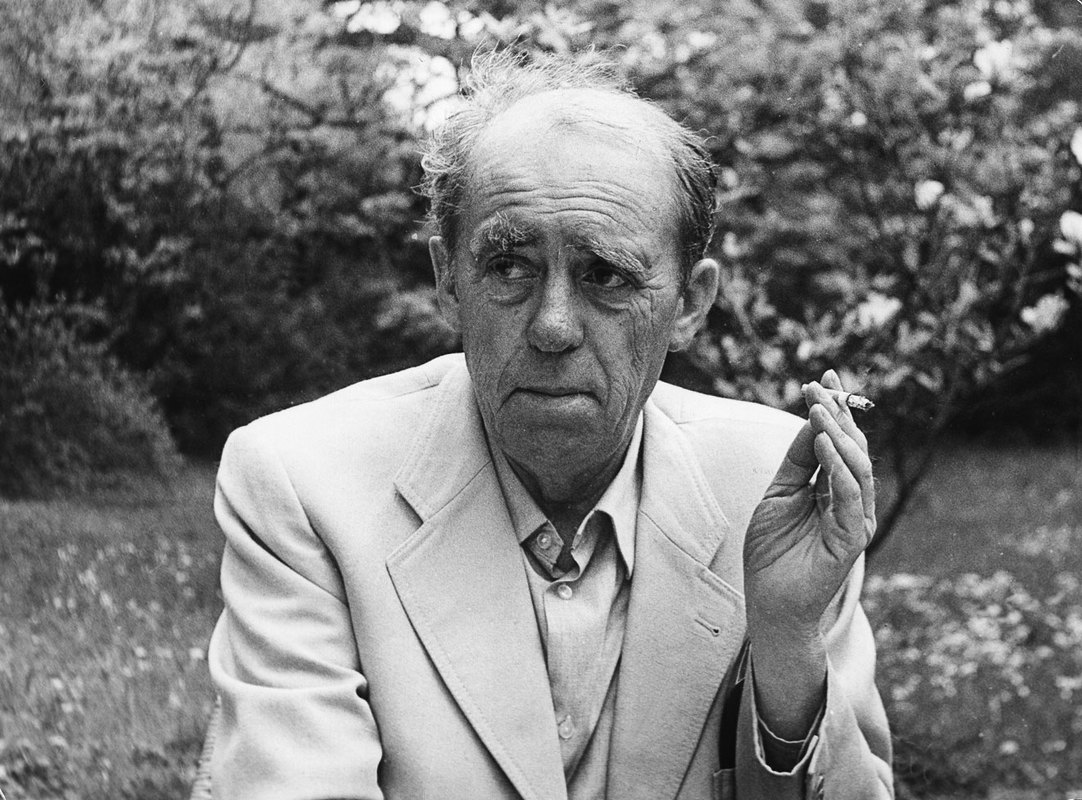

Генрих Бёлль о Чехове

Нобелевский лауреат, писатель и поэт — о своем месте в русской культуре, сходстве Чехова с Шопеном и о том, почему сотрудникам карательных органов непременно нужно прочитать «Остров Сахалин»

В новом выпуске совместной рубрики Arzamas и «Иностранной литературы» — письмо Генриха Бёлля переводчику Петеру Урбану, подготовившему полное собрание сочинений Чехова на немецком. Впервые текст был опубликован в

28 декабря 1983 года

Дорогой господин Урбан,

нам с Вами не распутать и не ослабить те странные, судорожные отношения, которые связывают меня с Москвой, я сам же в них и виноват. Я знаю, что как автор я занимаю там определенное место, «захватил» я его уже давно (безо всякого насилия, разумеется. Это произошло вообще без моего участия), и мое влияние там сродни действиям Троянского коня (я этого совсем не хотел, так уж вышло само собой, просто, так сказать, по природе вещей). Несмотря на это, мое прочно занятое место, книги мои там, к огромному моему сожалению, стали редкостью. Ужасно жаль еще и потому, что верю: я принадлежу и к их культуре тоже. По поводу Чехова с радостью напишу. И пусть моя импровизация станет для Вас утешением и «официальным отзывом», который можно опубликовать.

Как-то в юности, лет семнадцати-восемнадцати, через каталог всякого старья — на покупку книг в магазине денег у меня не было — я приобрел за пару грошей несколько томиков рассказов Чехова. Они увлекли меня чрезвычайно, но остались для меня тогда непонятными. Тот Чехов показался мне слишком «сухим», холодным и

Когда в более поздние годы я перечитывал Чехова, мне стало ясно, что бесчисленные очерки, наброски, образы, описания провинциальных городов, деревенской жизни, как в рассказах «Ионыч», «Скрипка Ротшильда», «Мужики», «На дороге», «Дачники», «Кулачье гнездо», ближе всего к «истинной России», нежели описания великих проблем, образов, идей, которые везде одинаково свойственны человеку, что на Западе, что на Востоке, что у славян, что у антиславян, — везде они тенденциозны, идеологически насыщенны и догматичны, как и положено великим идеям. Вот в связи с этим я воспринимаю Чехова бо́льшим реалистом, нежели, скажем, Горького (исходим из того, что о понятии «реализм» мы представление имеем и нам нет надобности неделями спорить о нем). Горький же мне кажется скорее «натуралистом». Ну а пьесы Чехова я больше люблю читать, чем смотреть. При чтении я способен лучше постичь, ухватить это размытое, едва обозначенное, выраженное намеками, сказанное шепотом. Что же до постановок, то всегда приходится опасаться, что режиссер инсценирует самого себя, а не Чехова.

У Чехова на всем налет почти метафизической меланхолии, отчего преходящее становится вечным. Что меня восхищает еще — это его невероятное усердие, самосознание медика и хрониста, когда он пишет о Сахалине. «Остров Сахалин» обязательно следует прочитать тем, кто