Что такое конструктивизм

Пять принципов конструктивизма — на примере пяти зданий: завода, клуба, жилого дома,

Архитектура авангарда на много десятилетий опередила свое время. В России осознание ценности этого наследия не пришло и через 80 лет. Конструктивизм приходится защищать от варварских реконструкций и сносов, в то время как во всем мире он давно признан важнейшим вкладом в мировую культуру ХХ века. Звезды мировой архитектуры: Заха Хадид, Рем Колхас, Питер Айзенман — с 1970–80-х годов говорили о безусловном влиянии советского авангарда на их творчество. Сменилось по крайней мере три поколения архитекторов, для которых конструктивизм — азбука современной архитектуры, а проекты Леонидова, Гинзбурга, Мельникова, братьев Весниных, Чернихова — интернациональное наследие, вдохновляющее по сей день своей свободой и бесстрашием.

Для рассказа об основных принципах советской архитектуры 1920-х — начала 1930-х годов мы выбрали по одному зданию из разных городов страны: помимо желания уйти от хорошо известных и многократно описанных столичных образцов, хотелось показать масштабы движения в архитектуре, охватившего одну шестую часть света.

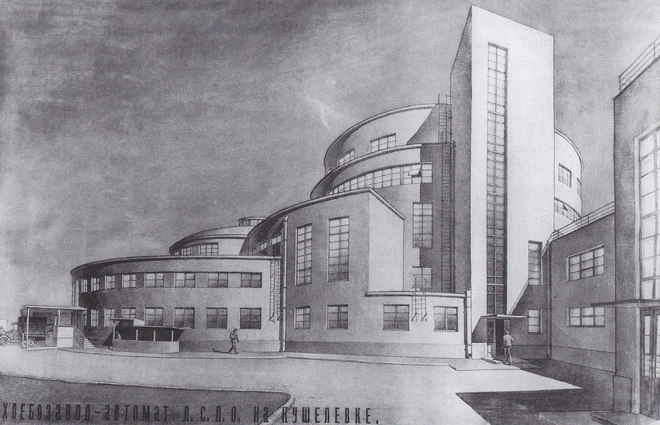

1. Здание-машина: Кушелевский хлебозавод

Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 11

Георгий Марсаков, 1932 год

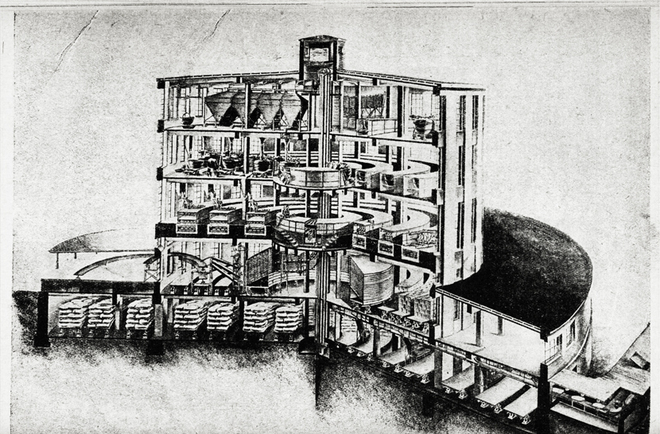

На рубеже 1920–30-х инженер Георгий Марсаков изобрел жесткий кольцевой конвейер, благодаря которому появился совершенно новый тип механизированного хлебопекарного завода. Мука с четвертого этажа, спускаясь по кольцевой конвейерной цепочке, замешивалась в тесто, которое бродило, разделывалось и запекалось в кольцевых же печах, а готовый хлеб по наклонным спускам сгружался в хлебохранилище — все без использования ручного труда. По запатентованной схеме были построены семь хлебозаводов в Москве и Ленинграде. Гибрид вертикального (транспортер для подъема муки) и кольцевого конвейеров не имел аналогов в мире и за несколько лет полностью решил проблему поставок хлеба в Москве и Ленинграде.

Этот проект выражает главную идею конструктивизма о полном слиянии формы и функции. Здание завода — машина в прямом смысле слова, а инженерная красота производственной схемы отражается в выразительных цилиндрических объемах фасада. Несмотря на общую запатентованную систему, здания немного отличались, поэтому «футляры» у всех хлебозаводов разные. Кушелевский завод — один из самых выразительных: котельная, склад, административные помещения размещены в поднимающихся уступами полуциркульных и цилиндрических объемах, сгруппированных вокруг основного массива. Мощные вертикали лестничной клетки и трубы оттеняют это вращение, а сам хлебозавод выглядит как монументальная скульптура.

2. Композиционная свобода: клуб имени Русакова

Москва, ул. Стромынка, 6

Константин Мельников, 1929 год

Новая эпоха сформировала запрос на совершенно новую типологию зданий. На смену церквям приходят клубы — универсальные культурно-образовательные центры, в

Внутреннее устройство клуба профсоюза коммунальщиков (работников нахо-дившегося неподалеку трамвайного парка) напоминает рупор, где в его узкой части — сцена, в средней — партер, а широкая разделяется на три амфитеатра, нависающих консолями над главным фасадом. С помощью опускающихся стен эти висящие объемы могли отсекаться внутри для автономной работы кружков и собраний. К сожалению, придуманная Мельниковым для каждого из клубов машинерия так и не была воплощена: его технические требования опережали время, и здания-трансформеры работали лишь вполсилы. Несмотря на это, клуб Русакова, шокировавший современников своими небывалыми формами, продолжает поражать абсолютной композиционной свободой и новаторством и сейчас.

3. Экономия: жилой дом Уралоблсовнархоза

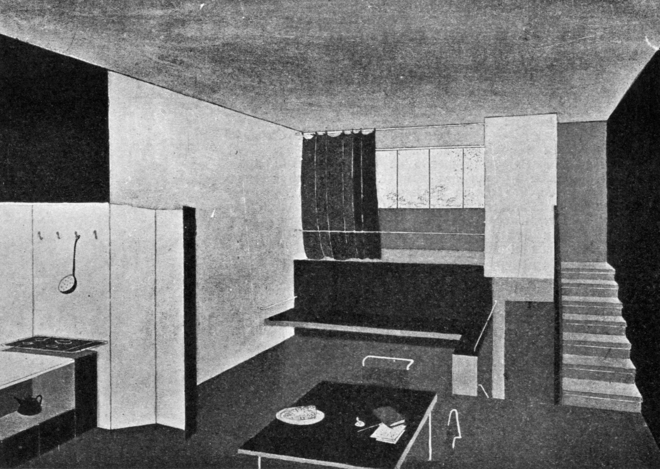

Ячейка типа F. Разработка секции типизации Стройкома РСФСР. 1928 год

Екатеринбург, ул. Малышева, 21/1

Моисей Гинзбург, Александр Пастернак, Сергей Прохоров; 1933 год

«Бытие определяет сознание» — именно поэтому с начала 1920-х годов в СССР и власть, и архитекторы уделяли особое внимание проектированию нового типа жилья. Образ дома, организованного по принципу универсального механизма, где быт максимально обобществлен и упрощен, конечно же, вдохновлялся идеями Ле Корбюзье. Но если последнему удалось масштабно реализовать свои концепции только в послевоенные годы, его последователи в СССР парадоксальным образом смогли сделать это намного раньше. Экспериментальные дома-коммуны и дома переходного типа, строившиеся на рубеже 1920–30-х годов, включали в себя, помимо жилых помещений, всю инфраструктуру: прачечные, ясли и детсады, столовые. Это должно было избавить женщину от домашней работы. Кроме того, впервые в таких масштабах ставился вопрос о стандартизации, эргономике и экономии — материалов, пространств, энергии.

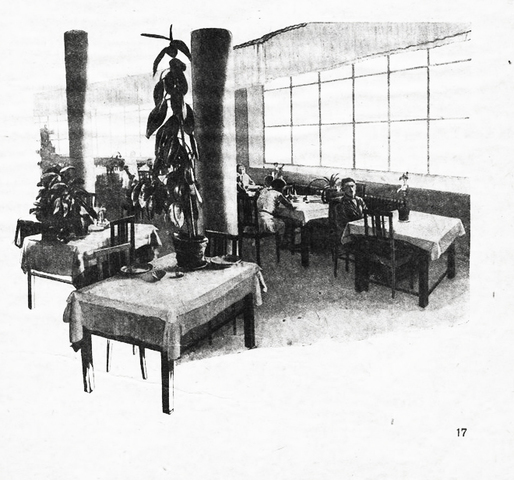

Разработанная Моисеем Гинзбургом жилая ячейка типа F, использованная им в доме Наркомфина в Москве и затем повторенная в Свердловске, — это двухуровневая квартира, где за счет половинчатой высоты в спальной зоне, прихожей и ванной в доме получается один общий коридор (холл), обслуживающий два этажа. В доме Уралоблсовнархоза ячейки F устроены в корпусе-общежитии с конторскими помещениями на первом этаже и столовой с террасой на последнем, седьмом. Столовая соединена переходом с соседним корпусом, где на крыше расположен детский сад и солярий (место для принятия солнечных ванн). Ленточные окна Ленточное окно — завоевание архитектуры авангарда, ставшее возможным благодаря железобетонным каркасам, разгрузившим стены зданий. Характерные узкие горизонтальные окна стали символом архитектуры 1920-х годов и в Советском Союзе, и в Европе. Популярность их была настолько велика, что часто такие окна даже имитировали, например в кирпичных домах — при помощи покраски оконных простенков в темный цвет., плоская кровля, железобетонный каркас и возможность изменения планировки — частично реализованные пять принципов современной архитектуры Ле Корбюзье (не хватает столбов вместо первого этажа). Несмотря на поздние переделки (застроенную лоджию верхнего этажа), дом-корабль

4. Символ: Фабрика-кухня завода имени Масленникова

Самара, ул. Ново-Садовая, 149

Екатерина Максимова, 1930–1932 годы

Фабрика-кухня — еще одна, наряду с купальней-баней, коммуной и клубом, новая типология 1920–30-х годов, которая задумывалась как важнейший инструмент раскрепощения женщины. В духе эпохи это не просто столовая, но пищевой комбинат, который мог предоставлять заводам готовые обеды, клуб и спортивный центр. В 1920-е годы архитектура становится новым видом пропаганды и воспитания: здания громко сообщают о своей функции, по сути рекламируя новый быт. Впервые в России появляется говорящая архитектура: здания-самолеты, тракторы, пароходы, демонстрирующие свою прогрессивность, динамичность, функциональность. Стоящая в том же ряду фабрика-кухня в Самаре известна своим планом, воспроизводящим форму серпа и молота. Знак можно было увидеть только сверху, с аэроплана — что характерно для эпохи «летающего пролетария». Однако автор (что тоже важно — женщина-архитектор) нашла функциональное обоснование неудобной форме. Из молота, где располагалась кухня, по трем конвейерам готовые блюда должны были доставляться в серп, где находились обеденные залы с панорамным видом. В ручке молота были все дополнительные клубные помещения — спортзал, кружковые комнаты, читальня. Здание известно и своим смелым конструктивным решением: консольными железобетонными перекрытиями, позволявшими использовать сплошное остекление лестничных полуцилиндров. Фабрика-кухня была сильно перестроена в 1940-е и 1990-е, фасады изменились, но общая планировочная структура осталась прежней.

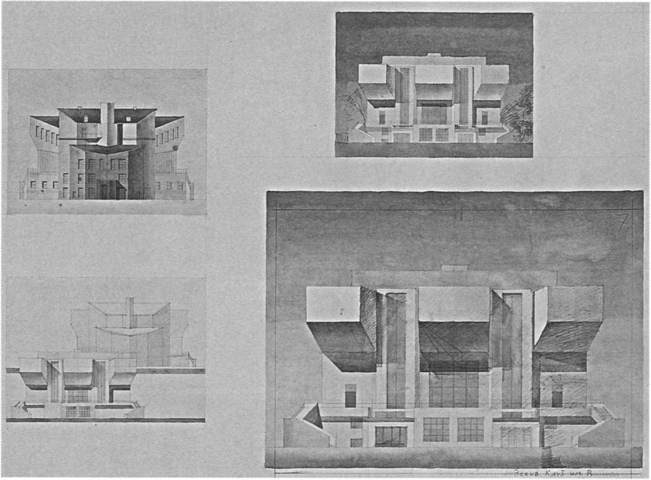

5. Экспрессия: Театр оперы и балета имени Горького

Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1

Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх; 1930–1935 годы

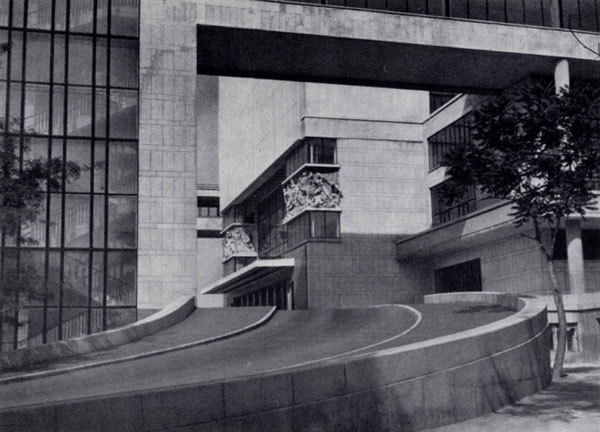

В основе архитектуры 1920-х, помимо рациональности конструктивных и функциональных схем, важную роль играла и пластическая выразительность. По мнению архитекторов авангарда, очищенная от декора и шелухи чистая геометрическая форма, ритм, контраст, масштаб, оптические эффекты, свет и цвет — те инструменты, которые в полной мере могут выразить любую идею, создать любой образ. Пропедевтика ВХУТЕМАСа ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) — учебное заведение в Москве. Включало восемь факультетов: архитектурный, живописный, скульптурный, полиграфический, текстильный, керамический, деревообделочный и металлообрабатывающий. Преподавателями ВХУТЕМАСа в разное время были Константин Мельников, Алексей Щусев, братья Веснины, Василий Кандинский, Владимир Татлин, Александр Родченко, Владимир Фаворский и другие. (базовый курс, нацеленный на изучение основ композиции и проектирования) учила абстрагировать формы и искать пластическое выражение идеям движения, веса, легкости и т. п. Именно эта программа по сей день входит в учебные курсы основ архитектурного проектирования.

Спроектированный ленинградскими архитекторами старой школы театр в Ростове-на-Дону — наглядное пособие по пластике авангарда. Прием контрастирования глухих и остекленных поверхностей, тяжелого и легкого, прямого и скругленного, грубого и тонкого здесь обнажен до предела, а главное, театр лучше всего воспринимается в движении. Лапидарный, монументальный куб с двумя залами, театральным и концертным, положен на прозрачный объем вестибюля. По сторонам вынесены крупные остекленные вертикальные объемы лестничных клеток с длинными переходами-галереями, которые визуально поддерживают тяжелый глухой «лоб» театра. Две широкие полосы сплошного остекления галерей по сторонам от основного объема поддерживаются жестким вертикальным ритмом столбов. Полукруглые пандусы для автомобилей ныряют под галереи-переходы с боков главного фасада, подчеркивая лучшие ракурсы для осмотра. Здание привычно ассоциируют с гусеничным трактором, однако такая буквальная ассоциация незаслуженно упрощает идею архитекторов.