Книги недели: выбор «Порядка слов»

Футуристическая хрестоматия Василия Каменского, личная переписка Виталия Гинзбурга, оккупационные эссе Чеслава Милоша — и другие хорошие книги, которые рекомендуют сотрудники книжного магазина «Порядок слов»

Василий Каменский. «Хрестоматия для поэтов-пистолетов». Издательство «Красный матрос». СПб., 2016

Эта книга одного из лидеров русского футуризма, поэта-авиатора Василия Каменского, должна была появиться еще в 1922-м — не прошло и 95 лет, как ее издали. «Хрестоматия» объемом в 1100 строк претендует на статус учебно-практического пособия для поэтов-современников и призвана продемонстрировать им, как не надо писать:

В вашей плоской головке

Перед тем — как начать

Стих не клеится ловко

И не держится — как моча…

Текст поэмы порой превращается в череду инвектив в адрес легионов сочинителей («стихогниды», «брюхоползы», «стихохамы», «пачкуны», «спекулянтщики»). Каменский обвиняет стихотворцев в конформизме и продажности: «Вдруг ахнула война. / <…> Понадобились до рвоты /

Остроумно высмеивая клише, банальные рифмы и темы рифмоплетов-графоманов, себя Каменский считает профессионалом — и не просто профессионалом, а Мастером, Гением, Великим Главарем Футуризма, новым Пушкиным и даже поэтическим Лениным.

В 1920-е годы о всплеске поэтической графомании писали многие (Осип Мандельштам в статье «Армия поэтов» очень жестко замечает: «У больного „болезнью стихов“ поражает полное отсутствие ориентации не только в его искусстве и литературных школах, но и в общих вопросах, в отношении к обществу, к событиям, к культуре»), однако только Каменский создал целую поэму о графомании, неожиданно признавшись в финале, что и сам он не без греха:

Для излишнего кокетства

Заявляю:

У меня ведь тоже-множе

Пистолетства…

Собрание стихов Каменского снабжено вступительной статьей и комментариями специалиста по русскому авангарду Андрея Россомахина, а также 25 редкими иллюстрациями.

Клод Ланцман. «Шоа». «Новое издательство». М., 2016

«Шоа» на иврите значит «катастрофа», то есть «холокост». Во французской традиции, к которой можно отнести журналиста и кинорежиссера Клода Ланцмана, принято использовать собственный еврейский термин для обозначения геноцида евреев в период Третьего рейха. Еще «Шоа» — девятичасовой фильм Ланцмана о лагерях смерти. А в данном случае «Шоа» — это объемная книга, включающая в себя полный текст фильма, предисловие автора и введение Симоны де Бовуар.

Фильм Ланцмана отличается от многих документальных фильмов о холокосте тем, что практически не использует архивных документов. Вы не увидите в фильме и на страницах книги ни бесчеловечных убийств, ни полных ужаса сцен повседневной жизни в перенаселенных бараках. Но собранные Ланцманом устные свидетельства наиболее приближенных к катастрофе (оставшиеся в живых члены зондеркоманд; члены СС, ответственные за функционирование лагеря Треблинка; польские крестьяне, жившие поблизости от этих мест) и молчаливые современные пейзажи местностей, в которых находились лагеря, позволяют ощутить и обдумать эти события лучше, чем какие бы то ни было архивные документы или реконструкции. В этом фильме вдруг проявляется разница между концентрационными лагерями, фотографии которых нам хорошо знакомы, и лагерями смерти, документальных свидетельств из которых сохранилось гораздо меньше. Как бы то ни было, необходимо помнить: огромное число людей попадали в газовые камеры непосредственно по прибытии в лагерь. У многих не было времени исхудать и надеть полосатую униформу, впечатавшуюся в нашу историческую память. В этом смысле драматическое заявление Теодора Адорно о невозможности литературы после Освенцима находит свое отражение в произведении Ланцмана.

Для Клода Ланцмана, родившегося во Франции в еврейской семье и прошедшего через военные годы с отцом, который учил детей прятаться при любом шорохе, имитируя налеты гестапо, «Шоа» — личное дело. Он посвятил съемкам фильма в общем и целом 12 лет (документальные исследования, поиски выживших, преступников, свидетелей, около десяти съемочных циклов и более четырех лет монтажа). Симона де Бовуар, с которой Ланцман долгие годы был близок, написала введение к книге «Шоа» за год до своей смерти: «Мы прочли после войны множество свидетельств о гетто и лагерях уничтожения; мы были потрясены. Но теперь, смотря необыкновенный фильм Клода Ланцмана, понимаем, что ничего не знали. Несмотря ни на какие сведения, этот страшный опыт оставался от нас на расстоянии. Впервые мы проживаем его каждый в своей голове, своем сердце и теле. Он становится нашим».

Чеслав Милош. «Легенды современности: Оккупационные эссе». Издательство Ивана Лимбаха. СПб., 2016

«Оккупационные эссе», написанные в захваченной нацистами Варшаве

В оккупированной Варшаве между тем кипела бурная литературная жизнь, о чем свидетельствует включенная в сборник полемическая переписка Милоша с Ежи Анджеевским (сценаристом фильма «Пепел и алмаз» Анджея Вайды): издавались подпольные журналы, на тайных собраниях обсуждались литературные произведения (в том числе и эссе Милоша). Живя в одном городе, Милош и Анджеевский писали друг другу письма, обмениваясь ими при встрече в кафе. Это был такой (не очень понятный в наш неэпистолярный век) жест уважения к оппоненту, форма общения, позволявшая обдуманно и аргументированно представить свою точку зрения и внимательно изучить чужую. Осмысление этого периода для Милоша закончится десятилетием позже в знаменитом антитоталитарном трактате «Порабощенный разум», но литературная работа периода оккупации ценна в первую очередь тем, что восходит к одной из главных его идей о влиянии интеллектуалов на ход истории.

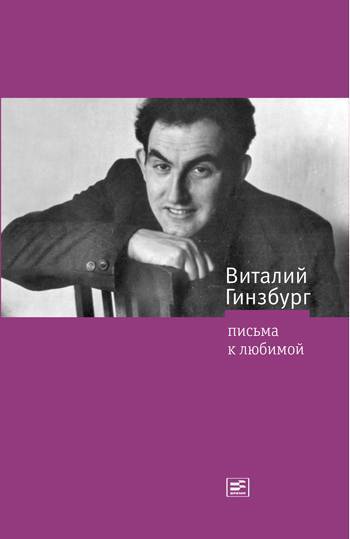

Виталий Гинзбург. «Письма к любимой». Издательство «Время». М., 2016

«Ниночка, кстати, извини, что я вообще об этом упоминаю, но мне было бы крайне неприятно, если бы кто бы то ни было видел мои письма к тебе. Ничего, конечно, в них нет, но ты, может быть, не понимаешь, что таким, каким я был и, надеюсь, буду с тобой, я не бываю ни с кем и был только с Олей и, может быть, Ирочкой и отцом, иногда. Поэтому хотя, к сожалению, в письмах это плохо и мало проявляется, но все же я не хочу, чтоб эта сторона вышла наружу. Я ведь боюсь, что даже тебе может что-то показаться неприятным, сентиментальным или гиперболичным», — пишет Виталий Гинзбург в 1946 году. И 70 лет спустя мы это все-таки читаем — перед нами публикация личной переписки одного из разработчиков водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии 2003 года с его будущей женой, физиком-экспериментатором Ниной Ермаковой. Они много лет прожили в разных городах и вынуждены были обмениваться письмами. Нина отсидела несколько лет по 58-й статье (ее самым нелепым образом обвинили в покушении на Сталина) и была невыездной, не могла получить прописку в столице. Гинзбург же работал в московском ФИАНе — Физическом институте им. П. Н. Лебедева, одном из крупнейших научно-исследовательских институтов в стране, и лишь изредка, не чаще раза в месяц, мог приезжать в Горький, где жила его возлюбленная.

Переписка начинается еще тогда, когда Гинзбург живет со своей первой женой Ольгой, и не лишена двусмысленности. Читать ее действительно немного неловко. Но проходит много лет — и в 52-м году, за год до смерти Сталина и последовавшей реабилитации, когда им наконец будет позволено поселиться под одной крышей, он все еще так же сильно любит «свою маленькую девочку», называет ее ласковыми, до трогательного неприличными словами и ждет: «Очень рад письмам и тому, что вроде нет новых неприятностей. Мне что-то грустновато. Да и неудивительно при одинокой московской жизни. Но постараюсь не роптать. Конечно, лучше ты 10 дней в месяц, чем другая 30 дней»; «Слышу твой голос по телефону: говорит что-то малоприятное, а очень родной и симпатичный».

Письма Виталия Гинзбурга — это письма советского человека. На пике популярности исследований советской повседневности это свидетельство выглядит как слепок с натуры. Здесь разговоры про теннис, друзей, квартиры, деньги. Каждодневная рутина — с одной стороны; человеческая, даже совсем бытовая нежность — с другой; и вместе с тем — трагедия самого контекста этой переписки.

В 2004 году, участвуя в телепередаче «Школа злословия», Гинзбург говорил о себе: «С [Жоресом] Алфёровым мы политические противники. Он коммунист, а я — антикоммунист. Вернее, антибольшевик. Я был членом Коммунистической партии. Но единственное, что меня извиняет, это что я вступил в нее

Татьяна Горичева. «О священном безумии. Христианство в современном мире». Издательство «Алетейя». М., 2015

Татьяна Горичева — одна из немногих, точнее, чуть ли не единственная получившая мировое признание русская женщина-философ. Сейчас она живет во Франции и является богословом Парижской школы. Ее жизненный путь без всяких кавычек можно назвать удивительным. Она училась на философском факультете Ленинградского университета, ходила по вечерам в «Сайгон», занималась эзотерическими практиками, пока однажды не прочитала на манер «Ом» христианскую молитву «Отче наш» и не испытала откровение, которое привело ее в церковь. В Советском Союзе воцерковление не предвещало легкой жизни, и отец Иоанн (Крестьянкин), с которым ей довелось увидеться, хоть и благословил ее на богословие, но предостерег: «Не торопись, дорогая, быть диссиденткой». Однако в их квартире с мужем, поэтом Виктором Кривулиным, по пятницам проводились подпольные семинары (через раз — поэтические и богословские), где собирался весь цвет ленинградского

Вместе с тремя подругами (поэтесса Юлия Вознесенская, художница Татьяна Мамонова и писательница и художница Наталья Малаховская) Горичева стояла у истоков женского освободительного движения. В пику официальному и немому коммунистическому феминизму их движение прямо заговорило о положении женщины в обществе, о ситуации в тюрьмах, об алкоголизме в семье, о том, что женщина вынуждена работать и за мужчину, и за себя и кроме всего этого еще ежедневно отстаивать очереди. В 1979 году они выпустили первый в Советском Союзе независимый феминистский журнал «Женщина и Россия», а в преддверии Олимпиады-80 все вместе от греха подальше были высланы за рубеж («выбирайте — или тюрьма, или вы выезжаете, за три дня мы вам оформляем визы и покупаем билеты»). За границей Татьяна Горичева училась в католическом иезуитском Институте святого Георгия во Франкфурте-на-Майне и Свято-Сергиевском институте в Париже. Она познакомилась и близко подружилась с Оливье Клеманом — знаменитым французским богословом, учеником Владимира Лосского. Свою миссию вне СССР Горичева также видела в просвещении: она объездила большую часть мира, выступая с лекциями, семинарами, ведя христианские беседы. В философском плане Татьяне Горичевой удалось соединить и, соединив, объяснить православие и феминизм, православие и постмодернизм, более широко — православие и современную культуру, современное состояние человека и животного. Кроме того, ей принадлежит гениальная формула — «апофатический дурак».

В книге собраны статьи разных периодов творчества Горичевой. Там найдутся и работы по апофатике Апофатика (апофатизм) — традиция апофатического, то есть отрицательного богословия. Апофатическая теология стремится выразить сущность Бога путем отрицания всех возможных его определений как несоизмеримых с его природой. Это попытка выразить Бога «от противного», определив все, чем он не является., и эссе про Толстого и Достоевского, и тексты о «православной экологии» (в настоящее время Татьяна Горичева активно занимается защитой животных). Книги Горичевой редко переиздаются, а уж такой объемный сборник — большой подарок как для знакомых с ее творчеством, так и для всех думающих и интересующихся людей.