Книги недели: выбор «Порядка слов»

Интимные письма Джойса, первый перевод «Алисы в Стране чудес», краткий курс интеллектуальной самозащиты — и другие хорошие книги, которые рекомендуют работники книжного магазина «Порядок слов»

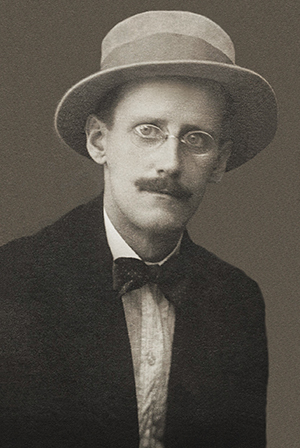

«Джойс, Нора. Любовные письма». Издательство Art House Media. М., 2015

Маленькая книжечка знаменитых порнографических писем Джеймса Джойса своей будущей жене Норе Барнакл в целомудренном переводе писателя Сергея Соловьева — изящный эпистолярный эпилог Года литературы.

Письма Джойса впервые издаются на русском, однако это не единственный русскоязычный перевод. Одновременно с ним на сайте Honeymilk появился другой, смелый и предельно натуралистичный вариант, выполненный Татьяной Косоруковой, с названием «Грязные письма». Трудности перевода эротико-порнографического текста очевидны: подобная словесная традиция в нашей литературе практически отсутствует. Версия Соловьева вышла слишком аккуратной и, пожалуй, довольно спорной. Впрочем, его деликатный поэтический перевод («я выбрал переложение в нерегулярный стих, слегка осветлив тональность»), лишенный обсценной лексики и едва дотягивающий до отметки «18+», как ни странно, помогает уловить главное: вся эта «порнография» — о любви.

16 июня 1904 года Джойс знакомится с горничной дублинского отеля Finnʼs Норой Барнакл. Именно этот день станет временем действия романа «Улисс», а впоследствии превратится во всемирный праздник поклонников Джойса — Блумсдэй. Первые десять лет они счастливо, но бедно живут в Триесте. Джойс преподает в школе, пишет «Дублинцев» и «Портрет художника в юности», начинает «Улисса». Нора рожает ему сына, потом дочь Лючию (впоследствии Лючия сойдет с ума на почве безответной любви к секретарю отца, молодому писателю Самуэлю Беккету, и проведет жизнь в психиатрической клинике). В 1909 году Джойс на два месяца уезжает в Дублин — открывать первый в Ирландии синематограф. Находясь в вынужденной разлуке и не желая терять тактильную связь, Нора и Джойс договариваются поддерживать физическую близость посредством эротических писем. «Границы приличий» в этих письмах для Джойса не существует, возлюбленная ни в чем ему не уступает (хотя ее письма утеряны, судить об этом мы можем по реакциям Джойса). «Внимание в письмах акцентируется на особенностях сексуального поведения, некоторые из которых технически могут быть названы извращенными. Они демонстрируют моменты фетишизма, анального секса, паранойи и мазохизма», — отстраненно замечает биограф Ричард Эллман. «Есть нечто непристойное и распутное в самом виде писем», — пишет Джойс. Вербальные любовники испытывают все радости физической близости — во всех подробностях и перверсиях, в пространстве игры, травестии, нежности, обсценной лексики, всё — вплоть до оргазма, отнюдь не виртуального.

В 1931 году, спустя 27 лет после знакомства, они поженятся. «В 20–30-е годы Джойс жил в Париже и трудился не покладая рук. О нем заботилась преданная жена, обладающая большим чувством юмора», — напишут в некрологе в газете «Таймс». И все-таки о любви.

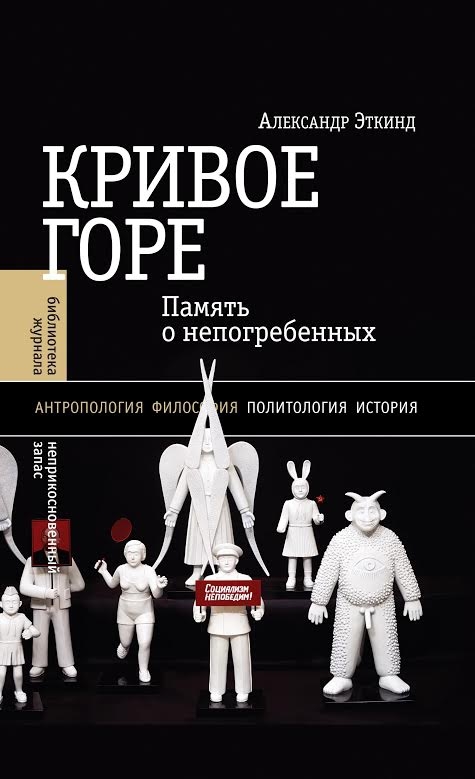

Александр Эткинд*. «Кривое горе. Память о непогребенных». Библиотека журнала «Неприкосновенный запас», издательство «НЛО». М., 2016

На неудачном московском процессе 1992 года (обвинителям не удалось запретить Коммунистическую партию как преступную организацию) защита выдвинула беспрецедентный в расследовании массовых убийств аргумент: партию нельзя обвинять в преступлениях, поскольку ее члены пострадали от террора не меньше, а возможно, больше других; таким образом, многие организаторы репрессий уже наказаны и нет смысла карать их снова. Эта кривая природа советского зла — кривая логика, в которой нет условного «другого», а «жертвами» и «палачами» по большому счету являются одни и те же люди, — усложняет работу по расследованию и выяснению обстоятельств катастрофы. Но горе — безгранично, и, искаженное, странное, кривое, оно все же проникает в постсоветскую повседневность и проявляет себя в самых неожиданных формах повсюду: в живописи, в музыке, в литературе, в кухонных разговорах, в политической речи, на 500‑рублевых купюрах.

Книга историка и культуролога Александра Эткинда* важна в первую очередь тем, что она фиксирует эту осознанную и неосознанную работу памяти; заостряет наше внимание на знаках и символах, которые мы встречаем, используем, но не всегда узнаем; на том, какие роли человек выбирает для себя в переживании общего горя. Но не менее важны тон и стиль, которые автор выбирает для своего повествования. Эткинд* мобилизует невероятное количество контекстов, в которых история становится видимой, слышимой, почти физически ощутимой. И то, что на одной странице встречаются представители современной публицистики, русские поэты начала XX века, немецкие философы и современные американские историки (Дмитрий Быков* и Вальтер Беньямин, Ольга Берггольц и Светлана Бойм, Осип Мандельштам и Зигмунд Фрейд — и как персонажи, и как те, на кого автор ссылается, с кем полемизирует и чьими суждениями дорожит), не делает картину затемненной, напротив — ловко складывается в единый интеллектуальный ландшафт и захватывающий нарратив. Историческая память должна быть выстроена из сложным образом переплетенных отдельных биографий — именно так она обретает лицо, даже если это лицо, искаженное гримасой горя.

*Признаны иностранными агентами.

Норман Байаржон. «Краткий курс интеллектуальной самозащиты». Издательство «Кучково поле». М., 2015

По данным на начало двухтысячных, во Франции 48 % от общего населения и — если кому-то этого покажется мало — 50 % университетской профессуры верят в существование паранормальных явлений. В то время как мы всей страной смотрим «Битву экстрасенсов», канадский профессор, эссеист и анархо-синдикалист Норман Байаржон считает, что это весьма тревожная статистика. Забавно, не правда ли?

Если серьезно, то книга представляет собой краткое и очень доступное пособие по развитию критического мышления в медийную эпоху. Как гражданское общество может противостоять обществу спектакля? Поскольку в современном мире информация и доступ к ней являются краеугольным камнем политических манипуляций, каждый гражданин должен быть в курсе существующих инструментов по контролю, распространению и ограничению информации (проще говоря, инструментов пропаганды) для того, чтобы иметь возможность и необходимые навыки эти манипуляции отразить. «Если бы существовала настоящая система образования, там бы давали курсы по интеллектуальной самозащите», — говорил Ноам Хомский.

Меткие и злые иллюстрации, высмеивающие нутро капиталистической машины по производству дискурсов, принадлежат перу Шарба — одного из художников и главного редактора «Шарли эбдо», ставшего жертвой нападения террористов на редакцию 7 января 2015 года. Наконец, издание снабжено кратким гидом по распознаванию софизмов, риторических и логических приемов, чаще всего используемых в языке пропаганды. Короче говоря, если бы не было этой книги, здесь можно было бы смело написать, что «такого сейчас не издают».

«Соня в царстве дива». Издательство «Янгбук». М., 2016

Репринт первого русского (и очень странного) перевода кэрролловской «Алисы в Стране чудес», изданного в России в 1879 году, еще при жизни Кэрролла, и с тех пор не переиздававшегося, — отличный повод поговорить о превратностях переводов и готовности читателя к их восприятию.

«Соня в царстве дива» была опубликована без указания не только автора иллюстраций, но и автора перевода и даже произведения. Иллюстратора определить несложно — это Джон Тенниел, автор классических рисунков к первому изданию «Алисы», переводчик же до сих пор остается анонимом. Дебют кэрролловского текста в России был абсолютно провальным, о чем свидетельствуют читательские отзывы: «болезненный бред», «нескладный сон», «никуда не годное измышление». Журнал «Народная и детская библиотека» анонсирует сказку как «болезненные мозговые припадки Сони, очевидно страдающей горячечным бредом». «Книга пригодна, быть может, для медицинских наблюдений и исследований, но никак не для забавного и художественно-воспитательного чтения детям», — пишет рецензент. Читать «Алису» в России, увы, начали только через сто лет, благодаря каноническому переводу Нины Демуровой (1968) и адаптированному для детей переложению Бориса Заходера (1971).

«Соня» была не только первым переводом, но и первой русификацией книги Кэрролла. Анонимный переводчик перенес действие сказки в Россию: сибирская киска замещает в тексте Чеширского кота, таракан Васька — ящерицу Билла, а мышь рассказывает историю о том, как она пришла в Россию с Наполеоном. Повествование становится не очень удачной фольклорной стилизацией со сказочными зачинами, Соня изъясняется языком простоватой барышни: «Сколько бишь?.. Эдак, пожалуй, и до двадцати не досчитаешь… Ах, батюшки, что же это я опять!» Однако текст этот, конечно, существует в рамках традиции вольных переводов Карамзина, Жуковского, Пушкина и переводчиков их школы, которой противопоставлялась концепция точного следования оригиналу, связанная с именами Вяземского и Гнедича.

Стоит сказать, что «Соня» — не единственная неудачная русификация знаменитой книги. Набоковскую «Аню в Стране чудес», не лишенную некоторого изящества («Как дыня, вздувается вещий Омар» или «Дворянин Кролик Трусиков»), ругают переводчики и не очень любят дети. А давний спор, что лучше — русификация или вестернизация, в случае Кэрролла, несомненно, решен в пользу последней.

Дэвид Эдмондс. «Убили бы вы толстяка? Задача о вагонетке: что такое хорошо и что такое плохо?». Издательство Института Гайдара. М., 2016

Английский философ, специалист по практической этике, а также ведущий популярной радиопрограммы «Philosophy Bites» Дэвид Эдмондс доходчиво объясняет, почему одна странная этическая дилемма, известная как задача о вагонетке, уже полвека занимает не только высокотеоретические умы ученых и философов, но и сугубо утилитарное мышление журналистов и политиков.

Начнем с того, что перевод скрывает истину: «задача о вагонетке» значительно теряет по сравнению с The Trolley Problem, поскольку ретроспективно так и подмывает сказать, что корень «тролль» появился в названии этой этической задачки неслучайно.

Десятки доходчивых роликов на YouTube, замысловатые комиксы и неизменно горячие споры в комментариях сопровождают это нехитрое изобретение «практического разума» повсеместно. Если описывать очень приблизительно, суть задачи такова: вы стоите рядом с рельсами и видите неуправляемый состав, который несется на пятерых привязанных к рельсам людей; рядом с вами — очень толстый человек, и, если сбросить его на рельсы, его тело остановит состав и спасет пятерых несчастных. Вопрос: можно и нужно ли убить толстяка? Однако не думайте, что все так просто: существует бесчисленное множество версификаций этой задачи — с разными транспортными средствами (трое в лодке, из которых одного нужно отправить за борт, чтобы спасти остальных двоих), с разным расположением вашей персоны в пространстве (не рядом с рельсами, а рядом с рубильником, переключающим стрелки путей, например) и даже с разными — персонифицированными и деперсонифицированными — живыми существами, среди которых может оказаться ваша близкая родственница, невинный ребенок, революционер, капиталист, Гитлер и ваша любимая собака.

«Не ищите решение этой задачи у Канта. Там его нет», — между прочим замечает издатель. Конечно, все эти изыскания современной моральной философии могут показаться какими-то бесконечными играми разума. Но смысл как раз в том, чтобы показать: не всегда наши высокие нравственные установления могут служить решению конкретных этических проблем, иногда самым нелепым и трагическим образом предлагаемых нам самой жизнью. «Иногда вы не можете спасти каждого. Политикам приходится принимать решения, от которых зависит жизнь и смерть, и точно так же поступают чиновники здравоохранения. Медицинские ресурсы не безграничны. Когда какая-то медицинская организация сталкивается с выбором — финансировать какое-то одно лекарство, которое, как считается, спасет X жизней, или финансировать другое лекарство, которое спасет Y жизней, она в действительности имеет дело с вариацией задачи о вагонетке, хотя в таких дилеммах и не требуется никого убивать». На самом деле книга Дэвида Эдмондса — прекрасное чтение для того, чтобы поразмыслить об этике в повседневной жизни.