Чтение на 15 минут: «Записки переводчика-рецидивиста»

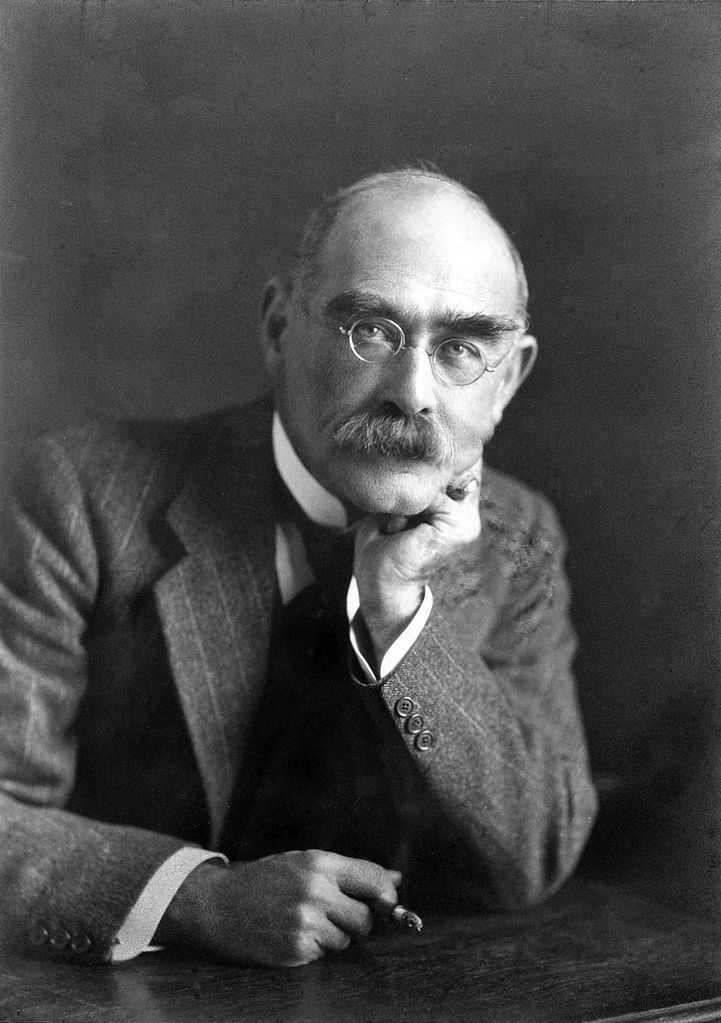

Цыганская судьба отчислений за песню «Мохнатый шмель — на душистый хмель…» и лев, узнанный по когтям. В издательстве «Иллюминатор» вышли воспоминания переводчика Григория Кружкова. Публикуем отрывок о его работе с поэзией Киплинга

Перевод всегда приключение. Вот что произошло со стихотворением Киплинга The Gipsy Trail, дословно «Тропа цыгана». Там была строка, повторяющаяся рефреном: Follow the Romany patteran, то есть «следуй за цыганским патераном». Словарь объясняет это загадочное слово как знак на тропе, оставляемый цыганами для своих сородичей: это может быть

Так вперед! — за цыганской звездой

кочевой —

К синим айсбергам стылых морей,

Где искрятся суда от намерзшего льда

Под сияньем полярных огней.

Так вперед — за цыганской звездой

кочевой —

До ревущих южных широт,

Где свирепая буря, как божья метла,

Океанскую пыль метет…

Очень эффектны, живописны у Киплинга эти четыре строфы, изображающие четыре стороны света: север, юг, запад и восток; в них как бы материализуется выражение «ступай на все четыре стороны». Мне тотчас вспомнились еще два стихотворения, в которых используется тот же поэтический ход.

Во-первых, это древнеирландское стихотворение «Буря» (примерно XI век), в котором есть такие строфы:

От Восхода ветер пал,

волны смял и растрепал;

мчит он, буйный, на Закат,

где валы во тьме кипят,

где огней дневных привал.

От Полунощи второй

пал на море ветер злой;

с гиком гонит он валы

вдаль, где кличут журавли

над полуденной волной.

От Заката ветер пал,

прямо в уши грянул шквал;

мчит он, шумный, на Восход,

где из бездны вод растет

Древо солнца, светоч ал.

От Полудня ветер пал;

остров Скит в волнах пропал;

пена белая летит

до вершины Калад-Нит,

в плащ одев уступы скал.

Во-вторых, это стихи французского поэта Алена Боске (1919–1998):

Квадрат

У квадрата остался единственный Юг —

орел, уставший от ягнят и огня;

единственный Север —

ослепший кристалл,

пингвин, занесенный пургой;

Восток, где пряные

пышноволосые зори

навевают разбойничьи мысли;

и Запад, где высятся

храмы-квадраты,

воздвигнутые в честь квадрата,

и несть ни числа им, ни счета…

Это обращение взгляда на четыре стороны сразу размыкает горизонт, помещая читателя в центр огромного пространства и напоминая об универсуме, в котором происходит всякая человеческая драма, — а это и есть главная функция поэзии. Но кто у кого позаимствовал этот прием?

Приключения с патераном на этом не закончились. Стихотворение «За цыганской звездой» («Мохнатый шмель — на душистый хмель…»), положенное на музыку композитором Андреем Петровым, прозвучало в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» и на

Между прочим, о том, что мой перевод использовали в фильме Рязанова, я не подозревал, пока неожиданно не услышал в кинозале свой текст, превращенный в цыганский романс, и это был шок — слова и музыка у меня никак не совмещались. Ничего, прошло время, я привык к мелодии и к исполнению.

Но и это не последняя глава. Оказалось, что моего «Мохнатого шмеля» исполняют в ресторанах по всей стране, по радио и так далее, и отовсюду идут отчисления в Российское авторское агентство. Отчисления пустячные, но в месяц они давали уже ощутимую сумму, которую я назвал стипендией имени Киплинга. В конце года я решил съездить за накопившимися капиталами в РАО, получил деньги и положил их в задний карман рюкзака. В метро на остановке в вагон влетела цыганка с парой ребятишек. Они

Вывод, который я сделал из всей этой истории, такой: если

If you can keep your head when all about you

Are losing theirs and blaming it on you;

If you can trust yourself when all men doubt you,

But make allowance for their doubting too…

В чем тут трудность для переводчика? В том, что слова «если» в начале строки никак не избежать: оно повторяется девять раз и образует каркас стихотворения. Но в оригинале стихотворный размер — ямб, а

О, если ты покоен, не растерян,

Когда теряют головы вокруг…

Однако хорошо ли это? Киплинг — мужественный, солдатский поэт, у него в стихах никаких пафосных «о» нет и быть не может. Он мастер баллады (его первая книга стихов называлась «Баллады казармы»), а отнюдь не оды.

Лозинский избрал другой путь: он вообще пренебрег словом «если» и перевел речь из условного наклонения в повелительное, озаглавив свой перевод «Заповедь»:

Владей собой среди толпы смятенной…

Я придумал третий путь — заменил ямб анапестом: «Если ты в обезумевшей буйной толпе…» Ведь точность в переводе должна быть не буквальная, но функциональная. А функция анапеста в русском стихе близка к функции ямба, и тот и другой размер употребляется в переводах английских баллад. Например, так:

Двенадцать месяцев в году,

Считай иль не считай.

Но самый радостный в году

Веселый месяц май.

Это ямб. А вот как звучит анапест:

До рассвета поднявшись, коня оседлал

Знаменитый Смальгольмский барон;

И без отдыха гнал, меж утесов и скал,

Он коня, торопясь в Бротерстон «Замок Смальгольм, или Иванов вечер». Перевод Василия Жуковского..

Мне кажется, что это даже правильно: менять иногда английский ямб на русский анапест. Это снимает утомительное для русского слуха однообразие ритма. Ведь ямбом написано 95 процентов всех английских стихов; если так всегда перелагать их на русский язык, можно затосковать. Ну и стоит учесть, что русские слова длиннее, анапест дает строке дышать.

Итак, я привил к киплинговскому «Если» размер вальтер-скоттовской баллады в переводе Жуковского: «До рассвета поднявшись, коня оседлал…» И у меня получилось:

Если ты в обезумевшей, буйной толпе

Можешь выстоять, неколебим,

Не поддаться смятенью — и верить себе,

И простить малодушье другим;

Если выдержать можешь глухую вражду,

Как сраженью, терпенью учась,

Пощадить наглеца и забыть клевету,

Благородством своим не кичась.

<…>

Если прямо, без лести умеешь вести

Разговор с королем и с толпой,

Если дружбу и злобу встречая в пути,

Ты всегда остаешься собой;

Если правишь судьбою своей ты один,

Каждый миг проживая, как век,

Значит, ты — настоящий мужчина, мой сын,

Даже больше того — Человек!

Тут заодно разрешилась еще одна переводческая проблема. Последняя строка у Киплинга звучит так:

And — which is more — you’ll be a Man, my son!

Man означает и мужчину, и человека. Оба этих смысла проявлены в моем переводе, но слово «человек» поставлено выше «мужчины»; что, как мне кажется, и имел в виду автор.

Вот еще один пример из Киплинга, стихотворение The Thousandth Man:

One man in a thousand, Solomon says,

Will stick more close than a brother.

And it’s worth while seeking him half your days

If you find him before the other.

Nine hundred and ninety-nine depend

On what the world sees in you,

But the Thousandth Man will stand your friend

With the whole round world agin you.

Запихнуть в текст «тысячного человека» можно, но «девятьсот девяносто девять» — вряд ли. Интуиция, да и простой расчет подсказывают, что

Сотый

Бывает друг, сказал Соломон,

Который ближе, чем брат.

Но прежде, чем встретится в жизни он,

Ты ошибешься стократ.

Девяносто девять в твоей душе

Узрят лишь собственный грех,

И только сотый рядом с тобой

Станет один против всех.

Ни обольщением, ни мольбой

Друга не обрести.

Девяносто девять пойдут с тобой,

Покуда им по пути,

Покуда им светит слава твоя,

Твоя удача влечет.

И только сотый тебя спасти

Бросится в водоворот.

Но еще более примечательный случай, чем с «Тысячным человеком», ставшим только «Сотым», произошел со стихотворением Киплинга Boots с подзаголовком Infantry Columns.

Представьте себе: британские пехотные батальоны идут по Африке. Идут час за часом, день за днем, а дороге нет конца. Жара, пыль в горле, и только солдатские башмаки, монотонно двигающиеся перед тобой и позади тебя: раз-два, раз-два… И в стихах повторяется тем же монотонным рефреном:

Boots — boots — boots — boots — moving up and down again!

Как это перевести — вот задача. Башмаки, ботинки, бутсы? Никакие слова длиннее одного слога тут не годятся, а односложные — да где же их взять в русском языке…

И вот мы читаем перевод:

День — ночь — день — ночь — мы идем по Африке,

День — ночь — день — ночь — все по той же Африке

(Пыль — пыль — пыль — пыль — от шагающих сапог!)

Отпуска нет на войне!

Почему никто из тех, кто переводил эти стихи после Ады Оношкович-Яцыны (а среди них были такие мастера, как Самуил Маршак), не смог превзойти перевод молодой и никому не известной поэтессы, члена студии Михаила Лозинского, которой в момент опубликования этих переводов было только двадцать пять лет?

Ответ я нашел в дневниках самой Ады Ивановны Оношкович-Яцыны (1896–1935), опубликованных в альманахе «Минувшее». Сохранившиеся тетради рассказывают о литературной жизни Петербурга начала 20-х годов, о переводческой студии, о стихах, друзьях и подругах — и о любви к своему учителю, «мэтру», «мэтрику», «шерфолю» Михаилу Лозинскому. Как память об этой романтической истории остался русский Киплинг. Потому что стихи и любовь шли вместе. Аде Ивановне в голову не приходило скрывать, как «мэтр» помогал ей, редактируя ее переводы. Вот одна фраза из записи от 19 августа 1921 года:

«Я успела поспать, пока он поправлял моего Киплинга, ходили гулять, я читала ему стихи… Нет слов, чтоб благодарить пославшего нам это счастье» А. И. Оношкович-Яцына. Дневник 1919–1927 // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 13. М., СПб., 1993..

Что такое «поправлять», кажется, ясно. Мастер такого класса, как Лозинский, «поправляющий» перевод своей ученицы, делает главную часть работы — ту, что дает ей жизнь на многие десятилетия. А каким великим мастером был Михаил Лозинский, переводчик «Божественной комедии» Данте, это всем понятно. Не он ли и разрубил гордиев узел, заменив «башмаки» на «пыль»? У меня почти нет сомнений. Ex ungue leonem — «по когтям узнают льва».