Жизнь и творчество Айседоры Дункан в 14 фотографиях

Айседора Дункан в роли первой феи из комедии Шекспира и с ученицами московской школы, а еще — вместе с Сергеем Есениным и детьми. Смотрите архивные фотографии знаменитой танцовщицы и слушайте курс «Айседора Дункан и ее свободный танец»

Айседору Дункан называют и бабушкой современного танца, и революционером этого искусства. Коллега-хореограф Рудольф фон Лабан отзывался о ее танце как о «поэзии движения» R. Laban. Modern Educational Dance. London, 1975.. Сама Дункан считала его «естественным» или «пластическим», уподобляя изображениям танцующих в античной вазописи и скульптуре. А ее современники говорили о движении, свободном от балетного канона и костюма, включавшего тогда корсет, трико и пуанты. Из «свободного движения» Айседоры и вырос весь танец ХХ века, от модерна и до контемпорари.

Особенно популярна Дункан была в нашей стране. Побывав в России с гастролями впервые в 1904 году, она возвращалась сюда до 1924 года, вышла здесь замуж и основала школу. Жизнь Айседоры похожа на приключенческий роман: необыкновенно богатая событиями и драматичная, она известна нам благодаря ее собственным писаниям, включая автобиографию «Моя жизнь», и множеству мемуаров и биографий, с которыми читатель при желании может легко познакомиться. В этом материале — иллюстрированная биография Айседоры, составленная из архивных фотографий. Названия снимков приводятся в соответствии с каталогом.

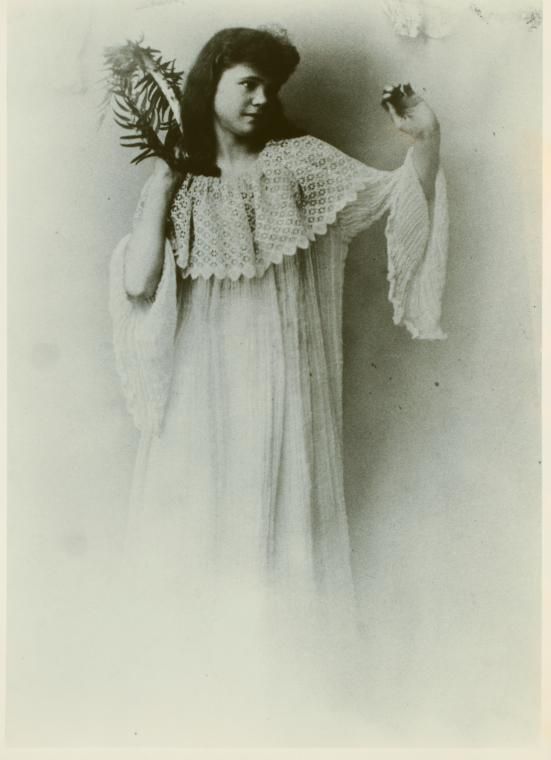

1. Айседора Дункан в двенадцать лет (1889)

Домашнее образование Дункан было литературно-театральным. Ее мать, Айседора Дункан — старшая, играла детям на фортепиано Бетховена и Шопена, читала вслух Шекспира и Бёрнса. Шестилетняя Айседора выступала на школьных праздниках и даже давала уроки: собрав полдюжины соседских ребят, рассадила их перед собой на полу и принялась учить плавно размахивать руками. На этом фото немного подросшая Айседора, скорее всего, играет ангела или доброго вестника в

2. Айседора Дункан в роли первой феи из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1896)

Все сестры и братья Дункан (а в семье было четверо детей) увлекались театром и даже создали любительскую труппу, гастролируя с ней по родной им Калифорнии. Айседора играла в комедиях и танцевала. Ее первый ангажемент в профессиональном театре — роли без слов, для которых требовалось хорошо владеть пантомимой и легко двигаться. В 1896 году в постановке фантастической комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» она сыграла первую фею. Свой талант к пантомиме и пластике Дункан развила в такой степени, что современники называли ее «царицей жеста» П. Курт. Айседора Дункан. М., 2007..

3. Дункан в юности (1899)

Начав свою карьеру как актриса пантомимы, Дункан использовала свободу двигаться так, как ей нравилось, не повторяя стандартные движения балета или бальных танцев. Она не стремилась держать балетную вертикаль. Ее позы были не плоскими, а трехмерными, объемными. Длинная шея, гибкая спина и пластичные руки позволяли ей совершать движения, которые в балете были бы невозможны. Сняв корсет, который носили балерины, Айседора обрела возможность свободно дышать и гнуться. Она включала в танец моменты расслабления: склоненная набок голова, мягкие кисти рук, глубокий прогиб назад. Так она создала новый репертуар выразительных средств для современного танца.

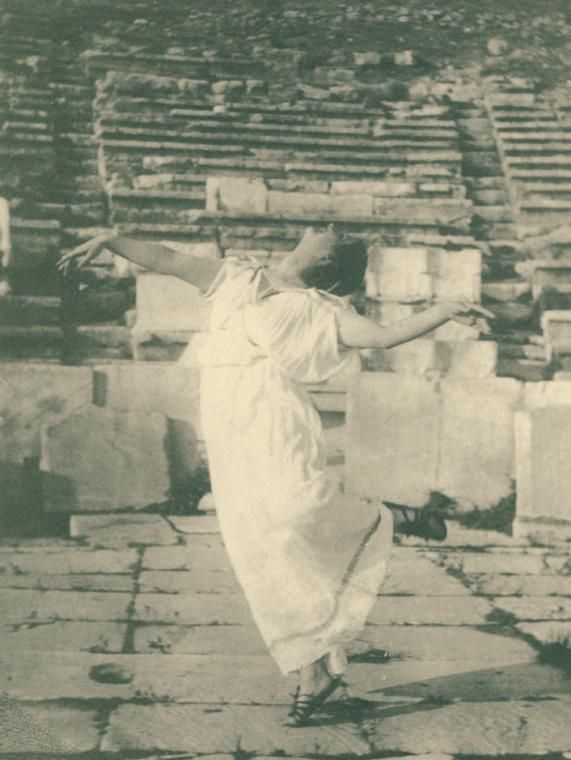

4. Дункан в амфитеатре Диониса на Акрополе (1903)

Как и многие современники, семья Дункан увлекалась Древней Грецией. Рубеж XIX и ХХ веков стал временем нового возрождения Античности (третьего по счету, после итальянского Ренессанса и обращения к эллинизму в эпоху ампир). Пытаясь воссоздать танец золотого века человечества, Айседора и ее брат Раймонд искали в европейских музеях древнегреческие изображения танцующих людей, богов, сатиров и нимф. Отталкиваясь от этих изображений, оба разработали свои системы движения, основанные на канонах искусства высокого эллинизма. Одним из излюбленных па Дункан стал арабеск с экстатически запрокинутой назад головой, известный как дионисийский.

5. Айседора Дункан с ученицами ее немецкой школы (около 1904–1905)

В 1904 году сестры Дункан открыли школу-пансион в дачном пригороде Берлина. Повседневными делами и преподаванием занималась Элизабет, а художественными — Айседора. Она бывала в школе наездами, но пользовалась неизменной любовью учениц и служила им идеалом для подражания. Во время своих кратких приездов она танцевала вместе с ученицами. На этом фото, композиция которого восходит к античным изображениям, Дункан возлежит в окружении одиннадцати девочек. Когда они подрастут и научатся танцевать так же хорошо, как она сама, их назовут The Isadorable. В этом названии, придуманном французским поэтом Фернаном Дивуаром, соединяются имя Isadora и слово adorable, что значит «обожаемый». Четверо из учениц — Анна, Ирма, Лиза и Мария-Тереза — сами станут преподавать танец Дункан.

6. Эдвард Гордон Крэг и Айседора Дункан (1904)

На этом снимке Дункан с отцом ее первого ребенка, Эдвардом Гордоном Крэгом. Крэг был сыном английской актрисы Эллен Терри (скорее всего, это ее портрет висит на стене) и прославился как новатор театра. Он был художником, режиссером и теоретиком, и его идеи часто казались парадоксальными. Например, он утверждал, что кукла — наилучший актер, поскольку не нагружена психологией и подчиняется лишь природным законам, и что человек-актер должен ей подражать, стремиться стать «сверхмарионеткой». Интересно, что эту идею Крэг сформулировал будучи спутником Айседоры; свою статью «Актер и сверхмарионетка» он написал вскоре после манифеста Дункан «Танец будущего» (1903).

7. Айседора с детьми Дейрдре и Патриком (1913)

Дункан родила троих детей, всех вне брака: дочь Дейрдре Беатрис, от Гордона Крэга, появилась в сентябре 1906 года. Патрик Огастус родился в мае 1910 года; его отцом был миллионер Пэрис Зингер, сын владельца фирмы швейных машин. В 1913 году Дейрдре и Патрик трагически погибли в Париже: автомобиль, в котором они ехали вместе с няней и шофером, упал в Сену. Айседора погрузилась в глубокую депрессию и некоторое время не могла танцевать. 13 августа 1914 года она родила еще одного сына, но младенец умер вскоре после рождения. Уже шла Первая мировая война, и Айседора отдала здание своей школы в Бельвю, которое подарил ей Зингер, госпиталю для раненых.

8. Этюд Айседоры Дункан (1915–1918)

Хотя балет и создает впечатление легкости, невесомости, тело в нем всегда находится в мышечном тонусе, напряжено. Дункан одной из первых включила в танец режим тела расслабленного, отдыхающего и стала использовать весомость, тяжесть тела в качестве художественного элемента. Она также ввела движения и позы на полу, так называемый партер (от французского par terre — буквально «на земле»). Чередование мышечного напряжения, или усилия, с расслаблением мышц сделалось характерной особенностью нового танца, который назвали современным, или модерном.

9. Этюд Айседоры Дункан (1915–1918)

Как и предыдущее, это фото снято в студии фотографа Арнольда Генте между 1915 и 1918 годом. Айседора часто использовала движения и позы, цитирующие известные образы. Для одной из ранних своих программ, «Танцевальные идиллии», она поставила танец по мотивам «Весны» Боттичелли, иллюстрировала древнегреческие мифы о Нарциссе, о Пане и Эхо, Орфее и Эвридике, изображала вакханок и дриад, танцевала рубаи Омара Хайяма и воплощала иконические образы ангелов и жриц в позах с открытыми для объятия или воздетыми к небу руками.

10. Айседора Дункан танцует «Марсельезу» (1916)

Став постарше, Дункан полюбила героические мотивы и ставила танцы на музыку Рихарда Вагнера и революционные гимны — «Марсельезу» и «Интернационал». Для своей Московской школы она сначала сама сымпровизировала, а потом поставила танец на «Дубинушку», «Варшавянку» и другие народные и революционные песни, включая любимые песни Ленина «Замучен тяжелой неволей» и «Мы жертвою пали в борьбе роковой». На этом фото Дункан танцует «Марсельезу» на концерте в США весной 1916 года. По легенде, исполнение ею этого гимна Великой французской революции во время Первой мировой войны побудило молодых американцев вступать добровольцами в ряды французской армии.

11. Ирма Дункан с ученицами московской школы (после 1921 года)

Айседора Дункан устраивала школы в Германии и Франции, а в 1920-е годы ездила с ученицами в Грецию, намереваясь открыть школу и там. Когда из-за политических событий это не удалось, она обратилась в сторону России. Эту страну она любила и была давно с ней связана. Ее первые гастроли здесь состоялись в 1904 году, и затем Айседора приезжала несколько раз, имела огромный успех и приобрела много поклонников и последователей. Наверное, поэтому и потому, что советское правительство пообещало ей школу на тысячу учеников, она решилась на смелый шаг — приехать в Россию в разгар Гражданской войны и голода, в 1921 году. За ней последовала только одна ее ученица, Ирма, которая и преподавала в московской школе Дункан. Школа получила от государства здание, но другое финансирование практически не поступало. Чтобы содержать школу, Айседоре и Ирме пришлось превратить ее в концертную студию, самим давать выступления и возить учениц на гастроли по стране и за рубеж.

12. Айседора Дункан и Николай Подвойский на Воробьевых горах (1921)

Одним из тех, кто приветствовал и патронировал приезд Дункан, стал Николай Подвойский, красный комиссар и глава Всевобуча Всеобщее военное обучение, курсы физической подготовки во время Гражданской войны.. Он мечтал о воспитании из молодежи «красных спартанцев» и надеялся, что Айседора ему в этом поможет. Подвойский пригласил ее на свою дачу на Воробьевых горах; фото,

13. Айседора Дункан с ученицей Ирмой и Сергеем Есениным (1921–1923)

В Москве летом 1921 года Дункан встретила молодого поэта Сергея Есенина. Она в первый раз оформила свои отношения и сделала это, чтобы Есенин мог получить визу и выехать вместе с ней за границу. В 1924 году их брак распался. Поэт посвятил Айседоре несколько стихотворений, а она предлагала поставить вместе действо в открытом амфитеатре вроде античного, где Есенин играл бы Поэта, а танцующий хор отвечал бы ему и поддерживал его.

14. Московская школа Дункан на строительстве Красного стадиона

На этом снимке ученицы московской школы Дункан участвуют в субботнике на строительстве Красного стадиона. Стадион возводился на Воробьевых горах по инициативе Подвойского как площадка для спортивных выступлений и народных праздников. В проводимых здесь массовых мероприятиях участвовала и школа Дункан. За одно лето 1924 года ее ученицы, уже подросшие, сами обучили танцу и пластике полтысячи детей. Школа просуществовала до 1949 года. А в 1990-е годы ее бывшие ученицы помогали воссоздать ранний танец модерн в постсоветской России.