14 цитат из дневников Михаила Кузмина

Культ туалета, глупые слабости, пламенные мысли с примесью горечи и жизнь на арене истории. Публикуем избранные фрагменты дневников одного из самых ярких поэтов и писателей Серебряного века

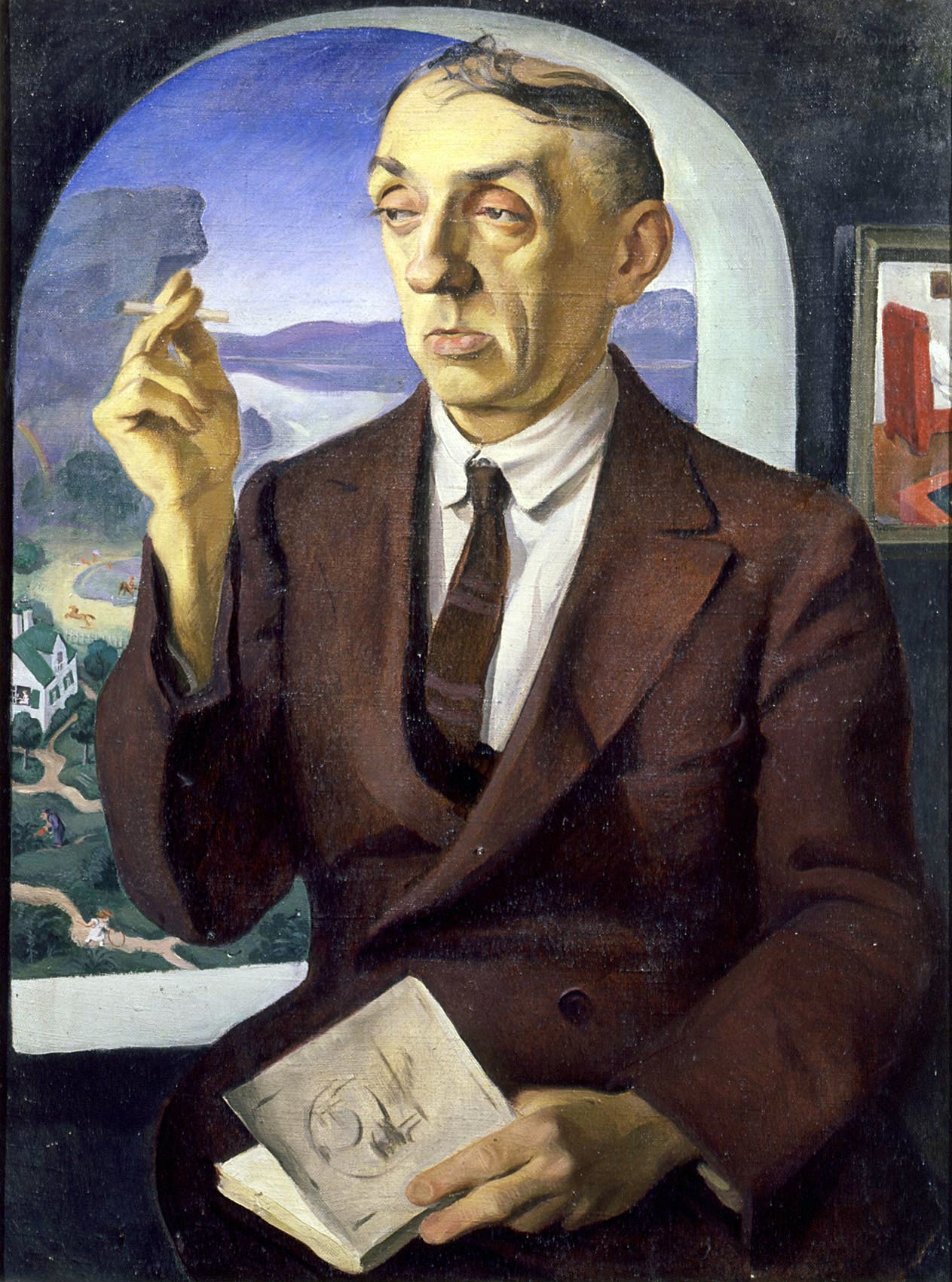

Поэт Михаил Кузмин стал мифом еще при жизни: эстет, денди, человек с загадочной биографией — о нем ходило множество слухов, подкрепляемых скандальными произведениями и неоднозначными поступками. После революции Кузмин жил в Петрограде/Ленинграде, а его дом стал неформальным литературным салоном, в который захаживали обэриуты, Константин Вагинов, Анна и Сергей Радловы, Бенедикт Лившиц, Юрий Анненков и многие другие. Дневник Михаила Кузмина — не только уникальный документ эпохи, но и беспрецедентный по своему масштабу и тщательности документ отдельной человеческой личности. Мы выбрали несколько цитат.

1. О квартирке

«Утром являлась хозяйка и грубо опять кричала на меня за деньги. Господи, что нам делать. Ты мне помогаешь чудесами, но я сам все порчу. Мамаша права. Хотя бы маленькую, но свою квартиру, где бы не нужно было трепетать».

С 1915 года Михаил Кузмин и его семья — писатель и художник Юрий Юркун и мать Юркуна, Вероника Карловна Амбразевич (в дневнике Кузмин называет ее «мамаша»), — жили в квартире на улице Спасской, которая после революции стала улицей Рылеева (и остается ей до сих пор). Сперва они арендовали всю квартиру, а затем им оставили лишь две комнаты, одна из которых была проходной. Вот как вспоминал о посещении Кузмина искусствовед Всеволод Петров в начале

«Надо было подняться на пятый этаж большого петербургского дома в тихой Спасской улице, которая, впрочем, давно уже называлась тогда улицей Рылеева. Надо было три раза нажать на кнопку коммунального звонка. Тогда открывалась дверь, и за ней возникала атмосфера волшебства. Там жил человек, похожий на Калиостро, — Михаил Алексеевич Кузмин.

Он был одним из жильцов захламленной и тесной коммунальной квартиры тридцатых годов. Кроме Кузмина и его близких, в ней жило многолюдное и многодетное еврейское семейство… <…>

<…>

Кузмин вместе с Ю. И. Юркуном занимал две комнаты с окнами во двор. Одна из них была проходной — та самая, где работал Михаил Алексеевич и где главным образом шла жизнь. Хозяева там писали, рисовали, музицировали.

Там принимали гостей». В. Петров. Калиостро. Воспоминания и размышления о М. А. Кузмине // Петров В. Н. Турдейская Манон Леско. История одной любви. Воспоминания. СПб., 2016.

Сетования на нехватку денег на аренду — неизменная часть быта Кузмина. Семью он обеспечивал в одиночку, и когда после революции возможности заработка резко сократились, был поставлен в сложное положение. В пореволюционные годы Кузмин активно начнет выступать как переводчик и автор музыки и либретто для театра: причины такой смены деятельности нередко были материальные, а известные переводы, в том числе перевод «Золотого осла» Апулея, были созданы в условиях крайней нужды.

2. О глупой слабости

«Чтобы самому относиться к своим писаниям с аппетитом и любовью, нужно благоустроенное житье, обеспеченная еда и чай, светлая, теплая комната, книги, вещи, возможность путешествий и отличные канцелярские принадлежности. Написанные торопясь, кое-как, на отвратительных клочках, впроголодь, оборванцами — как они могут быть интересны? Конечно, это глупая слабость, но вот она у меня есть. Я совершенно не имею вкусов пролетарских, аскетических или богемных, хотя волею судьбы и вел все почти время именно такую жизнь».

Кузмин придавал большое значение устроенному быту. Как вспоминал в своих (впрочем, нередко мифологизированных) воспоминаниях «Петербургские зимы» Георгий Иванов, Кузмин носил костюмы элегантного покроя, душил свои письма особыми духами, запечатывал их сургучной печатью со своим гербом:

«…Костюмы элегантного покроя еще остались, запах „Астриса“ из хрустящей бумаги еще не выветрился. И эти донашиваемые костюмы, эта дописываемая бумага приобрели вдруг „шарм“, которого им прежде не хватало, — законный, скромный, побочный шарм вещей „при человеке“». Г. В. Иванов. Петербургские зимы // Собрание сочинений. В 3 т. Т. 3. М., 1994.

Из-за стесненных условий Кузмин не мог жить так, как мечтал. Однако кое-чему он остался верен. Исследователи должны сказать спасибо тщательности, с которой Кузмин подходил к обустройству своего писательского быта. До самых последних дней он выбирал качественную, плотную бумагу, благодаря которой его дневники хорошо сохранились. Кузмину не было свойственно писать на осьмушках или клочках: многие его рукописи представляют собой листы и тетради, куда писатель почти без правок записывал тексты своих произведений.

3. О невнимательности солнца

«Зима. Зима могла бы считаться невнимательностью солнца, оплошностью с его стороны, хотя, с другой стороны, в зимние ясные дни солнце дает такую роскошь красок, и освещения, и обещаний, и игры, какой никакое лето не дает, конечно».

Хотя Кузмин снискал себе славу циклом «Любовь этого лета» (1906), где ярко описал развитие любовного чувства на фоне летних дней, лето писатель не любил — не за жару, а за то, что летом разъезжались его друзья, общению с которыми он придавал большое значение, и затихала театральная и журнальная жизнь, во всех смыслах питавшая его. Самым важным временем года для писателя была ранняя весна. Это время Кузмин воспринимал как пору обновления, душевного и творческого подъема. Стихотворения, посвященные этому времени года, он писал неоднократно: «Когда и как приду к тебе я…» (1909), цикл «Весенний возврат» (1911), «Глупое сердце все бьется, бьется» (1913), «Весны я никак не встретил…» (1915), цикл «Вина иголки» (1916) и так далее. Их лейтмотивом было ожидание перемен, которые сулят весна и пробуждение природы. Приведем фрагмент одного стихотворения (1917):

Предчувствию, душа моя, внемли!

Не изменяй испытанным приметам.

Который снег сбежит с моей земли?

Которая весна замкнется летом?

Завеет март… лети, лети за ним!

Все облака — что голуби Венеры,

Весенний трепет неискореним,

Неизъяснимый трепет нежной веры.

И грезится необычайный путь,

Где нет случайных и ненужных бедствий.

Набегавшись, щекой к земле прильнуть,

Как в позабытом и прелестном детстве.

4. О культе туалета

«Когда я покупал у Рузанова румяна, приказчик спросил меня: „Вам театральных?“ Там приходили дамы за эмалью для ногтей, и мне всегда приятен вид этого культа туалета, имеющего и свое право, и свою прелесть, и свою поэзию, признаваемую вполне на Западе».

Кузмин мог бы повторить за Пушкиным известную фразу о дельном человеке и красе ногтей — внешнему виду писатель уделял огромное внимание, превращая детали гардероба, прическу, аромат и мелкие личные вещицы в символы эстетизма. В 1905 году Кузмину 33 года, он только входит в литературный мир Петербурга и делает все, чтобы произвести сногсшибательное впечатление (неудивительно, что продавец румян принял его за актера!). Первый его образ — старообрядец, заигрывающий с богемой. Он носил армяк и бороду, но густо подводил глаза, надевал красные шелковые рубахи и пользовался духами с запахом розы. Вот как позднее, в 1934 году, уже 61-летний Кузмин вспоминает о тех годах:

«Как человека прежде всего пластического, меня привлекли прежде всего искусства, быт; богомоления и костюм. Тут было немало маскарада и [эсте]тизма, особенно если принять во внимание мой совершенно западный комплекс пристрастий и вкусов. То, что это открыло, привлекало меня, пожалуй, даже больше, чем те мостики, которыми все это построение могло еще существовать. <…> Мой вид. Небольшая выдающаяся борода, стриженые под скобку волосы, красные сапоги с серебряными подковами, парчевые рубашки, армяки из тонкого сукна в соединении с духами (от меня пахло как от плащаницы), румянами, подведенными глазами, обилие колец с камнями, мои „Александрийские песни“, музыка и вкусы — должны были производить ошарашивающее впечатление. <…> …Я являлся

каким-то задолго до Клюева эстетическим Распутиным» Запись от 20 июля 1934 года..

В 1906 году Кузмин сбривает бороду и переодевается в европейское платье. О внешности Кузмина и его любви к нарядам в те годы ходили легенды. Ирина Одоевцева вспоминала, что она слышала о Кузмине еще до личного знакомства с ним: «Кузмин — король эстетов, законодатель мод и тона. Он — русский Брюммель. У него триста шестьдесят пять жилетов» И. Одоевцева. На берегах Невы. М., 1988.. Ее муж Георгий Иванов так резюмировал эту славу:

«Сбритая борода, сорт духов, ресторан, где Кузмин завтракал, повторяю, — факты первостепенные в его биографии. Такова уж его „женственная“ природа: мелочи занимают одинаковое место с важным, иногда большее» Г. В. Иванов. Петербургские зимы // Собрание сочинений. В 3 т. Т. 3. М., 1994..

5. О трех лицах

.jpg)

«…Но если у меня есть три лица, то больше еще человек во мне сидит, и все вопиют, и временами один перекрикает другого, и как я их согласую, сам не знаю? Мои же три лица до того непохожие, до того враждебные друг другу, что только тончайший глаз не прельстится этою разницей, возмущающей всех, любивших

какое-нибудь одно из них, суть: с длинной бородою, напоминающеечем-то Винчи, очень изнеженное и будто доброе, икакой-то подозрительной святости, будто простое, но сложное; второе, с острой бородкой, — несколько фатовское, франц[узского] корреспондента, более грубо-тонкое, равнодушное и скучающее, лицо Евлогия; третье, самое страшное, без бороды и усов, не старое и не молодое, 50-л[етнего] старика и юноши; Казанова, полушарлатан, полуаббат, с коварным ипо-детски свежим ртом, сухое и подозрительное».

С момента вхождения в богемные круги Петербурга Кузмина заботил его облик, и потому он стремился выработать стратегию самопрезентации. В этой записи Кузмин еще не знаком с Вячеславом Ивановым и с кругом «Мира искусства», он проводит дни в «писании стишков», однако уже задумывается над тем, каким его видят окружающие. Неоднозначность, протеичность уже через год превратится в главную пиар-стратегию Кузмина: он будет намеренно создавать множественные, порой противоречащие друг другу образы, развивая намеченные в этой записи. Так, третью маску, «старика и юноши», можно узнать в образе «древнего александрийца», который станет сопутствовать Кузмину после выхода «Александрийских песен» (1906) См. рецензию Максимилиана Волошина: «Когда видишь Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: „Скажите откровенно, сколько вам лет?“ — но не решаешься, боясь получить в ответ: „Две тысячи“.

…В его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой

М. А. Волошин. «Александрийские песни» Кузмина // Русь. № 83. 22 декабря 1906 года.. Образ равнодушного и скучающего Евлогия ляжет в основу «богемной» маски Кузмина — автора провокационных «Крыльев» или «Картонного домика». Ну а маску «подозрительной святости» Кузмин примерит в 1912 году, когда в сборнике «Осенние озера» появятся циклы «Духовные стихи» и «Праздники Пресвятой Богородицы» — разумеется, сразу за изысканно-провокационными стилизациями.

6. О вечности и легкости

«На пруду женщина кормила гусей, в голубом платье, и ее не увидеть. Как у Пушкина:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,

Вхожу ль во многолюдный храм,

Сижу ль меж юношей безумных…Отчего у него такая вечность с такой легкостью? Когда лежа на спине долго смотришь в небо, кажется очень нетрудным умереть. Писать писем я не буду, во мне

какой-то перелом, и к мысли, только что самой пламенной, о моих друзьях примешалась горечь. Но люблю я их больше всего на свете».

Слава Кузмина с момента его дебюта была тесно связана со славой Пушкина. В своем первом сборнике Кузмина возвращает в русскую поэзию «дух мелочей» (и мир кулинарии! чего стоила одна только «поджаренная булка», которая неуловимо отсылала к «Страсбурга пирогу нетленному»), мир простых чувств и земных радостей. В одном из самых первых откликов на кузминские «Сети» критик Сергей Соловьев отметил, что «Кузмин… искусно схватывает пушкинскую игривость и непринужденность» С. М. Соловьев. [Рец. на:] М. Кузмин. Сети. К-во «Скорпион». Москва. 1908. Ц. 1 р. 50 к. // Весы. 1908. № 6. Июнь.. Более того, во втором номере «Весов» за 1907 год цикл Кузмина «Любовь этого лета» был напечатан в подбор к публикации стихотворения Пушкина «Подражание арабскому».

«Пушкинианство» Кузмина вернулось в 1920-е годы. В 1920 году литературный Петроград отмечал 15-летие творческой деятельности Кузмина (эта дата была мистифицирована самим автором, творческий путь которого начался на пару лет раньше). Юбилей вызвал ряд публикаций в художественной прессе: лингвист Виктор Жирмунский, музыковед Борис Асафьев, литературовед Борис Эйхенбаум не скупились на похвалы, называя Кузмина творческим наследником Пушкина:

«Так в свое время Пушкин… торжествовал в „Евгении Онегине“ свой выход в богатство и многообразие реального мира, подобно Кузмину он радостно-расточителен на „прозаические“ мелочи» В. М. Жирмунский. Поэзия Кузмина // Жизнь искусства. № 576. 7 октября 1920 года..

Сам Кузмин отреагировал на похвалу с изящной небрежностью. Через несколько месяцев он напишет стихотворение «Пушкин», где похвалит поэта… за те особенности, которые критика хвалила в его собственном творчестве!

Он — жрец, и он веселый малый,

Пророк и страстный человек,

Но в смене чувства небывалой

К одной черте направлен бег.

<…>

…И если в нем признаем брата,

Он не обидится: он — прост

И он живой. <…>

Так полон голос милой жизни,

Такою прелестью живим,

Что слышим мы в печальной тризне

Дыханье светлых именин.

7. О злобничестве

«И будь я человек независимый, со мной и с моими чувствами, с моей душой не позволили бы делать таких штучек. Ах, крепко в ней злобничество, до невероятного. И зачем я ей теперь? [Впечатления, которые она могла иметь через меня, она имеет [нрзб.] литературу.] Здесь квадратными скобками обозначен зачеркнутый текст. Или для того, чтобы мудрить и ломать меня, но, измученный и изломанный, я себя не потеряю, и буду думать и чувствовать, как хочу».

В 1912 году Кузмин покинул «Башню» Вячеслава Иванова и некоторое время скитаелся по квартирам, не находя стабильного пристанища. Примерно в 1913 году он поселился в доме беллетристки Евдокии Аполлоновны Нагродской, где прожил до осени 1914 года. Этот союз был весьма странным: если верить современникам, беллетристка, автор бестселлера начала 1910-х годов «Гнев Диониса», поддерживала Кузмина, без меры нахваливая его талант и его личность, но в то же время была строгой домохозяйкой и ревновала Кузмина к его друзьям, в особенности к Юрию Юркуну. Среди исследователей бытует мнение, что именно под влиянием Нагродской Кузмин постепенно переместился из символистских элитарных кругов в низкопробные популярные журналы («Синий журнал», «Нива», «Лукоморье»). Однако это не совсем так: уже в начале 1910-х годов Кузмину становится тесно в узких сообществах модернистов, и он ищет выхода к широкой аудитории. Переезд к Нагродской, вероятно, подстегнул Кузмина-прозаика и закалил Кузмина-человека — верность себе, друзьям и своему близкому кругу останется с писателем до смерти.

8. О жизни на арене истории

«Ах, как надоело: и недостаток муки, и то, что электричество гасят, и все дорого. Ужасно. Уж эта „арена истории“!»

Кузмин встретил Февральскую революцию восторженно, признавая в ней силу освобождения и радости. Весной 1917 года он пишет четыре стихотворения, прославляющих переворот, например:

Не знаю: душа ли, тело ли

Вселилось сквозь радостные лица

Людей, которые сделали

То, что могло только сниться.

Другое ли окно прорубили, двери ли

Распахнули в неожидаемую свободу —

Но стоят в изумлении, кто верили и не верили

Пробудившемуся народу.

Большая часть дневника 1917 года не сохранилась, поэтому мы можем только догадываться, как реагировал Кузмин на быструю смену исторических событий. Вероятно, позитивно, так как его творческая деятельность оживилась: он собирает группу «Марсельские матросы», пишет большую оду «Враждебное море» (где отдает дань уважения творчеству Владимира Маяковского), задумывает писать роман. Эйфория овладела Кузминым и осенью 1917 года, когда он восторженно встретил октябрьские события:

«Солдаты идут с музыкой, мальчишки ликуют. Бабы ругаются. Теперь ходят свободно, с грацией, весело и степенно, чувствуют себя вольными. За одно это благословен переворот» Запись от 4 декабря 1917 года..

Однако уж в начале 1918 года оценки меняются, пессимизм нарастает, а нищета, голод и холод оказываются более реальными, чем призрачные надежды на лучшее. В дневнике появляются проклятия в адрес новой власти:

«Впечатление все такое же мерзкое: холерные могилы, дороговизна, лень, мобилизации и это подлое убийство — все соединяется в такой букет, что только зажимай нос. Безмозглая хамская сволочь, другого слова нет» Запись от 20 июля 1918 года..

31 декабря 1918 года Кузмин, подводя итоги ушедшего года, напишет так: «Какой-то будет год? Прошлый довольно проклятый. Он не забудется и не простится».

В творчестве настроения этого периода воплотились в цикле «Плен» (1919) — одном из немногих кузминских текстов, которые остались неопубликованными при жизни автора (из-за своего контрреволюционного содержания). В цикле есть строки, показывающие энергию отрицания, накопившуюся у Кузмина к тому моменту:

Бац!

По морде смазали грязной тряпкой,

Отняли хлеб, свет, тепло, мясо,

Молоко, мыло, бумагу, книги,

Одежду, сапоги, одеяло, масло,

Керосин, свечи, соль, сахар,

Табак, спички, кашу, —

Все,

И сказали:

«Живи и будь свободен!»

Бац!

Заперли в клетку, в казармы,

В богадельню, в сумасшедший дом,

Тоску и ненависть посеяв…

9. О гадости работы

«Работа лежала на мне, как гадость, но, хотя я и остался дома, ничего не сделал».

Необходимость работать — лейтмотив кузминского дневника, довольно скупого на описания писательского труда или фиксации замыслов. На протяжении многих лет он вел списки своих произведений, тщательно фиксируя все, им созданное (ныне эти списки хранятся в РГАЛИ). По ним можно проследить, что жалобы Кузмина на лень не соответствуют действительности. Например, в июне 1921 года он пишет, что «бездельничает, как сурок», но за весь тот год он создал 33 стихотворения, 19 статей и еще около десятка разных произведений — удивительная продуктивность! Впрочем, даже такой энергичной работы было мало, так как платили за статьи и переводы не много.

10. О синеве и золотистой белизне

«Опять синева через серый покров и золотистая белизна как только у Сомова. Как все проглядели в нем восторженность и безумие, большее, большее, чем бутафорский Врубель?»

Художник Константин Сомов был другом Кузмина с 1905 года и во многом способствовал сближению Кузмина с кругом «Мира искусства». Впоследствии Сомов создал утонченное оформление книг Кузмина «Приключение Эме Лебефа» и «Три пьесы» (1907). Одобрение Сомова для Кузмина долгие годы было высшей похвалой — задумывая «Крылья», Кузмин пишет в дневнике: «И почему мне хочется, чтобы зацепило именно Сомова, даже не Дягилева, напр[имер]?» Запись от 11 октября 1905 года. Под влиянием Сомова будут писаться знаменитые стилизации Кузмина. Особенно ярко оно проявит себя в цикле «Ракеты» (1907), в одном из стихотворений которого есть строки, прямо отсылающие к визуальным кодам мирискусника:

Что белеет у фонтана

В серой нежности тумана?

Чей там шепот, чей там вздох?

Сердца раны лишь обманы,

Лишь на вечер те тюрбаны —

И искусствен в гроте мох.

Сам Кузмин напишет об этом цикле так: «Любовь к радугам и фейерверкам, к мелочам техники милых вещей, причесок, мод, камней, „сомовщина“ мною овладела» Запись от 6 июля 1907 года.. Кузмин высоко ценил творчество Сомова. Очерком о нем он завершит свою единственную книгу критических статей «Условности. Статьи об искусстве» (1923). Однако когда в декабре 1916 года поэт и художник встретились спустя почти десятилетие, эта встреча их не обрадовала. Сомов так написал о ней: «Кузмин жалкий старичок, очень грязный и с совершенно черными ногтями, с седыми небритыми щеками. Мне было с ним скучно…» К. А. Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979.До последних лет жизни Кузмин следил за успехами Сомова — порой радостно, порой ревниво, — а в 1934 году записал: «Гуляя вчера по ручью, все думал о Сомове, и

11. О транжирстве и унынии

«И вот из случайных денег решительно ничего не получилось. Даже особенного транжирства не было. Многие покупки по унынию напоминают тайные пороки детства. Тягостно, стыдно и никакого удовольствия».

Финансовая грамотность не была сильной стороной Кузмина. Привыкший сорить деньгами в относительно благополучные 1900-е, в 1920-е полунищий писатель с трудом отказывался от своих привычек: цветов, духов, обедов в ресторанах, дорогого вина и сладостей, антикварных книг. Поэтому любой приход денег в дневнике Кузмина через несколько строчек сопровождался фразой «накупили всяких всячин». И хотя счастье, разумеется, не в деньгах, все же даже в стихотворения Кузмина проникла жалость на дороговизну предметов роскоши, столь милых ему:

И сон пройдет,

И мир придет,

Перекрестись, протри глаза!

Как воздух чист,

Как зелен лист,

Хотя была и не гроза!

Снова небо голубыми обоями оклеено,

Снова поют петухи,

Снова можно откупорить вино с Рейна

И не за триста рублей купить духи.

12. О провинциальности Москвы

«Все-таки Москва — несмотря на масштабы — провинция. Борис с Катей были. Поплелся на Патриаршие пруды. Да, утром гуляли. Манифестации против немцев. Лидочка достаточно элегантна. Переулки очаровательны, но требуют совсем других людей, чем в Петербурге. Руслов в мезонине, сам все устраивал, карточки голых мол[одых] люд[ей] и неаполитанцев. Сладкое плохое вино. Сидели тихие посетители и два мол<одых> человека, один мил. Вышли вместе. Теплый вечер, узкие улицы с освещ[енными] домами, люди за воротами —

какой-то заграничный южный город. Дома сидели за столом и читали „Параболы“.Какое-то провинциальное житье».

За полвека жизни в Петербурге Кузмин покидал его считаные разы, будучи очень привязан не столько к городу, сколько к людям и дружественным домам. Одно из немногих путешествий в 1920-е годы — поездка в Москву в мае 1924 года на устроенный поэтом Владимиром Русловым авторский вечер Кузмина в московской студии «Синяя птица» Его историю и хронологию см.: А. Г. Тимофеев. Прогулка без Гуля? (К истории организации авторского вечера М. А. Кузмина в мае 1924 г.) // Михаил Кузмин и русская культура ХХ в. Л., 1989.. В Москве Кузмина приняли хорошо, и, как следует из воспоминаний поэта и переводчика Бориса Горнунга, на одном из камерных вечеров, устроенных в честь его приезда, друзья засиделись до пяти утра.

О своей любви к Петербургу Кузмин писал не много, в основном в ранние годы. Если в 1900-е он и мечтал о провинциальном житье, то позднее светская жизнь его поглотила и стала единственно возможной. Пожалуй, самое удивительное, что родившийся в Ярославле поэт стал плотью от плоти Петербурга и Петрограда, его символом и неформальным центром. В эмигрантской «Повести о пустяках» (1934) художник Юрий Анненков, близкий Кузмину, представил своего друга в образе последнего хранителя памяти о богемном Петербурге:

«…Хилый, старенький и незлобивый, направляется за папиросами последний домовой Петербурга. Нечеловечески огромные глаза озарены мудростью и добротой. <…> Маленький венценосец проникает за ворота, заложенные щеколдой, спускается по мокрой лестнице в подвал… Подвал, украшенный героями Гоцци и Гофмана, масками, арлекинами и амурами, наполовину затоплен. Амуры покрыты плесенью, на масках растут грибки. В углу, под сводами, островком подымается сцена, освещенная пятисвечником из папье-маше. По лестнице пробегают на водопой крысы. Робкой походкой, цепляясь по карнизам, чтобы не ступить в воду, приближается маленький домовой к роялю, порыжевшему и закапанному стеарином; картавя, поет свою любимую песенку:

Если завтра будет солнце —

Мы на Фьезоле поедем.

Если завтра будет дождь,

То карету мы наймем».

13. О достоевщине

«Обратно мы ехали на верхушке конки; двое пьяных скандалили всю дорогу с солдатом, сначала было смешно, вроде Чехова, но потом пошли пьяные выкрикиванья с надрывом,

какая-то достоевщина. <…> …Я понял мое отвращение от блестящих грязью улиц Петербурга под зажженными фонарями, от Подъяческих и т. п. Это именно достоевщина, психоз, надрыв, Раскольников, полупьяная речь, темнота, безумие, самоубийство. Это то, от чего я содрогаюсь и чего не хочу и не понимаю; и мокрая грязная панель вечером на узкой с пьяными и рабочими улиц[е] Петербурга — это символ. Темная вода Невы, какой ужас; представляется бултыханье тела, участок, утопленник, все грубое, темное, грязное и в нелепости трагическое, и ненужное, и лживое. <…> Нет, день — мой вождь, утро и огненные закаты, а ночь — так ясная, с луной и из окна».

Достоевский был для Кузмина олицетворением той части петербургской культуры, которой он всегда сторонился: темной, экспрессивной, истеричной. В начале 1900-х годов Кузмин негативно относился к достоевщине, хотя и нередко читал произведения писателя или литературу о нем. Позднее он часто будет писать о не понравившихся ему людях как о персонажах из Достоевского, что, как кажется, явно показывает и литературные, и жизненные симпатии писателя, предпочитавшего как «утро и огненные закаты», так и ясные ночи.

14. О запасе невысказанных черт

«Если бы я вел свой дневник не то что с полной искренностью (что применительно к частностям я делаю и теперь), но с достаточной полнотой, памятью и раз навсегда выраженной для известного периода „установкой“, получилась бы не такая казановская идиллия. Может быть, напоминали бы исповеди корреспондентов Крафт-Эбинга, может быть, были бы превосходные стихи, была бы и роскошная в мечтах жизнь „Княжны Джавахи“ и куски Уитмена. Чтобы мечты исполнились, нужно только сойти с ума, как в „Калигари“. А „светлые минуты“? Их куда девать? А может быть, мне только так кажется, и запас невысказанных эротических и других черт не так неисчерпаем. Тем более что известную часть этого пробела пополняет искусство. И потом, зачем огорчать друзей и „благодарное потомство“. Оно достаточно, может быть, даже с лихвой будет награждено настоящим заявлением, воображая бог знает что. На самом деле все гораздо однообразнее».

Каждый читатель кузминского дневника 1910-х годов, а особенно недавно вышедшего дневника 1917–1924 годов испытывает удивление: куда делись изысканные, полные деталей и красоты записи раннего дневника? Почему Кузмин, утонченный эстет, превратил свои поденные записи в скупую хронику пореволюционного быта, записывая траты и дрязги, но оставляя в стороне литературу и искусство? (А чуть более тесно знакомый с материалом читатель еще и удивится: зачем Кузмин так отчаянно пытался опубликовать эти записи?) Как кажется, на это есть ответ: Кузмин в начале 1910-х годов принципиально изменил саму стратегию ведения дневника. Вместо литературного дневника, дневника писателя, дневника светского человека он пишет дневник просто человека, сражающегося с бытом и выживающего в нем. Долгие годы занимаясь поисками языка современности, Кузмин приблизился к нему в своем позднем дневнике — лаконичная фиксация событий, обилие имен и особый, убаюкивающий ритм этих записей воссоздают не быт, а атмосферу, запах и текстуру эпохи.

Эта запись дает представление о том, каким Кузмин видел свой идеальный дневник: натуралистичная откровенность корреспондентов Рихарда фон Крафт-Эбинга, знаменитого психиатра и основателя современной сексологии, восторженные мечты из книг Лидии Чарской и непростая простота поэзии Уолта Уитмена. Как кажется, именно к такому дневнику Кузмин приблизился в 1934 году, когда решил сознательно превратить свой дневник в литературный (или, как бы сейчас сказали, автофикциональный) текст.