9 сюжетов, в которых эмигранты первой волны узнавали свою судьбу

Повторение событий Французской революции, новый исход, Эней, покидающий Трою, и другие сюжеты

Мы воспринимаем самих себя через истории — так устроено наше мышление. Эмигранты XX века не только искали объяснение своему бегству и жизни за границей, но и вписывали свою судьбу в знакомые культурные сюжеты.

1. Великий исход

«Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и тогда нужно было бы сказать, что легла на нас миссия некоего указания: „Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков; перед тобой миллион душ, облеченных в глубочайший траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить домы и гробы отчие, часто поруганные, оплакать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и замученных, лишиться всякого человеческого благополучия, испытать врага столь подлого и свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями египетскими в своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях чужеземного скитальчества: взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из самых черных и, быть может, роковых для тебя страниц!“»

Массовая русская эмиграция, последовавшая за Октябрьской революцией и Гражданской войной, быстро приобрела в эмигрантской публицистике библейский масштаб. Бегство и изгнание русских сравнивались с исходом евреев из Египта, ожидание возвращения — с сорокалетним блужданием по пустыне, а жизнь в европейских столицах — с вавилонским пленением. Этот символический язык объединял писателей и общественных деятелей самых разных кругов — от писателей Мережковского и Бунина до авторов журнальных статей, участников Гражданской войны и молодых писателей.

Религиозно-историческая метафорика отражена уже в самих названиях произведений: «На реках Вавилонских. Заметки беженца» (1921) М. Горелова (настоящее имя — Михаил Гаккебуш), пьеса «Реки Вавилонские» (1922) Ильи Сургучева, мемуары «Великий исход» (1931) В. Корсака (настоящее имя — Вениамин Завадский).

Дополнительное измерение этой символике придавало значительное число евреев в русской эмиграции. «Особенный, еврейско-русский воздух», выражаясь словами поэта Довида Кнута, стал одной из характерных черт межвоенной диаспоры, хотя к началу Второй мировой войны эмигрантская среда уже была разобщена и охвачена внутренними противоречиями, в том числе связанными с разной оценкой немецкой политики в отношении евреев.

Показательно, что в своей речи, ставшей знаковым текстом

2. Ноев ковчег

«Наглая и добродушная, добрая и свирепая, лихая Россия, шоферская, зарубежная. Либерте, фратерните, карт д’идантите Поплавский перефразирует национальный девиз Французской Республики «Liberte, égalité, fraternité» («Свобода, равенство, братство»), меняя égalité («равенство») на carte d'identité («удостоверение личности эмигранта»).. Ситроеновская, непобедимая, пролетарско-офицерская, анархическо-церковная. И похоронным пением звучит цыганщина, и яблочко катится в ней, и слышится свист бронепоезда.

Париж, Париж, асфальтовая Россия. Эмигрант — Адам, эмиграция — тьма внешняя. Нет, эмиграция — Ноев ковчег. Малый свет под кроватью, а на кровати Грушенька наслаждается со Смердяковым. Слышны скрипы, эмиграция молится под кроватью.

<…>

Это бессонная ситроеновская кавалерия выезжает на рассвете. Шуми, мотор, крути, Гаврила, по Достоевскому проспекту на Толстовскую площадь. А пока шуми, граммофон, пой, пташечка, пой, и лейся-лейся, доброе вино, и только не деритесь (хотя и подраться можно, и промеж глаз дать или получить куда лучше, чем вежливичать и таить дурное); подеретесь, потом и поцелуетесь, недаром Иисус воду в вино обращал (одобрял пианство).

<…>

Пока не подколоты шины и враждебный песок не течет самотеком погубить цилиндры-самопалы. Лети, лети, шоферская тройка, по асфальтовой степи парижской России…

Эх, лети, железный горбунок, воистину, дым из ноздрей, на резиновых подковках, напившись бензину, маслом подмазанный, ветром подбитый, солнцем палимый».

Сравнение эмигрантского сообщества с Ноевым ковчегом выполняет несколько функций. Представляется, что эмиграция иллюстрирует библейский сюжет о потопе, наслав который Бог уничтожает человеческий род, спасая лишь избранных — семью Ноя и по паре живых существ каждого вида. По этой логике из России спаслась только эмиграция. С другой стороны, Ноев ковчег — это средство передвижения, корабль. Для изгнанников образы кораблей и поездов были неотделимы от эвакуации и бегства и стали частью эмигрантской мифологии.

Эмигрантский писатель Борис Поплавский объединяет в своем тексте целую плеяду таких образов — от птицы-тройки и сказочного Конька-горбунка до пушкинской кибитки удалой и, наконец, русского такси в Париже, символа новой, вынужденной жизни, в которой многие бывшие офицеры и интеллигенты становятся шоферами. Здесь Ноев ковчег — не только библейский мотив, но и часть общей русской традиции осмысления движения, пути, скитаний.

Однако в эмигрантской публицистике внимание нередко смещалось с самого путешествия на другой эпизод библейской истории — прибытие ковчега «на горы Араратские». Историк и философ Георгий Федотов в статье «Россия, Европа и мы» (1932) описывает положение эмигрантов следующим образом:

«Русская эмиграция судьбой и страданием своим поставлена на головокружительную высоту. С той горы, к которой прибило наш ковчег, нам открылись грандиозные перспективы: воистину „все царства мира и слава их“ — вернее, их позор. В мировой борьбе капитализма и коммунизма мы одни можем видеть оба склона — в Европу и в Россию: действительность как она есть, без румян и прикрас. Мы на себе, на своей коже испытали прелесть обеих хозяйственных систем. Кажется, будто мы и призваны быть беспристрастными свидетелями на суде истории.

Но это лишь кажется, это совсем не так. Мы не свидетели, а жертвы истории».

Федотов видит в историческом положении эмиграции уникальную возможность: она стоит на границе двух идеологических миров и способна оценивать их без иллюзий. Но при этом он подчеркивает, что эмигранты — не холодные наблюдатели, а люди, чья судьба уже вписана в трагический ход истории.

3. Эней, покидающий Трою

«С гибелью Русской империи сохранился ли для нас

какой-либо смысл Вергилия?

Попробуйте перечитать его, и вы увидите, насколько ближе, благодатнее для нас стала его казавшаяся холодной муза. Сейчас, в неизбывной тоске о потерянной отчизне, мы впервые слышим тоску Энея. Мы понимаем, что „Энеида“, как всякий великий эпос, — песнь о гибели, вместе с обетованием спасения. „Потерянная и возвращенная родина“. Можно ли теперь без глубокого волнения читать вторую песнь — о пожаре Трои, о последней, безнадежной борьбе Энея? <…>

<…>

Пусть поэт, который воскресил для нас мистическую Грецию, сам изменил ей ныне для Рима. Он только показал нам, что отречение от Греции есть отречение от России. Вергилий не заменит нам Гомера, сладостные строфы которого в русском гекзаметре с детства баюкают наш слух.

Но в час сурового подвига, когда от нас потребуется отречение от кровного и родного, от самой красоты, мы можем почерпать вдохновение в трудах героя, по всем морям и землям скитающегося в поисках погибшей родины».

В приведенной цитате философ Георгий Федотов рассуждает о Вергилиевой «Энеиде». Эта знаменитая эпопея рассказывает историю троянского героя Энея, который, спасшись из разрушенной Трои, после долгих странствий получает пророчество о том, что должен основать новое государство. Эта история становится частью мифологии Римской империи. Однако для Федотова аналогия между эмиграцией и судьбой Энея — лишь отправная точка: он подчеркивает, что эмиграция не может, подобно Энею, отказаться от Трои ради создания нового государств и не может вслед за Вергилием пытаться затмить славой Рима величие Греции.

Вергилий, которого христианская традиция почитала как языческого пророка, в «Энеиде» воспевает судьбу Рима, подчеркивая его предначертанное величие. Федотов, напротив, акцентирует внимание не на государственном предназначении эмиграции, а на ее духовном поиске. В этой сложной аналогии он отстаивает центральное значение «греческого» наследия в русской истории, к которому, по его мнению, должна вернуться Россия будущего. Эней в его интерпретации — не основатель нового государства, а изгнанник, тоскующий по родине и пребывающий в ее поисках.

4. Данте без Флоренции

«Понял, может быть, Данте, что изгнание — страшная, гнусная, проказе подобная болезнь: сила за силой, разрушаясь, отпадает от души, как член за членом — от тела прокаженного; бедностью, несчастьем, унижением пахнет от изгнанников, как тленом проказы; и так же, как здоровые бегут от прокаженных — счастливые, имеющие родину, бегут от несчастных изгнанников.

<…>

<…> Главная мука изгнанья — вечная мука ада — эта извращенная любовь-ненависть изгнанников к родине, проклятых детей — к проклявшей их матери.

<…>

Муки изгнания и нищеты были нужны ему, чтобы узнать не только грешную слабость свою, в настоящем, но и святую силу, в будущем; или хотя бы сделать первый шаг к этой новой святости, неведомой св. Франциску Ассизскому и никому из святых.

<…>

Всех изгнанных за правду, бездомных и нищих скитальцев, всех презренных людьми и отверженных, всех настоящего Града не имеющих и грядущего Града ищущих вечный покровитель — Данте-изгнанник.

К жизни и творчеству Данте Алигьери обращались многие писатели-эмигранты. Судьба автора «Божественной комедии», изгнанного из родной Флоренции в 1302 году, близка межвоенной диаспоре. Терапевтический эффект оказывал и тот факт, что главный текст Данте был создан именно «на чужбине». Особенный отклик находит драматургия изгнанничества в его жизни: Данте сперва проклинает свой удел, а затем оказывается благодарен ему за те открытия, что стали возможными на скитальническом пути. В особенности тему Данте-изгнанника развивает Дмитрий Мережковский в киносценарии про итальянского поэта и романе о нем. Мережковский, сам изгнанник и эмигрант, всю свою зарубежную жизнь пытается философски и мистически понять опыт потери России и беженскую судьбу русских, оказавшихся за рубежом. Эти тексты о Данте Мережковский пишет в период своего очарования муссолиниевской Италией.

В истории Данте Мережковскому важно подчеркнуть универсальный смысл изгнания. Данте — изгнанник не только потому, что его вынудили покинуть Флоренцию, но еще и потому, что оказался чужаком среди людей и ищет подлинную духовную родину. Ее поиск воплощен и в его жизни, и в «Божественной комедии». В этом смысле Данте оказывается покровителем всех «нищих духом», всех людей не от мира сего.

5. Гамлет на руинах Европы

Когда мы в Россию вернемся… о, Гамлет восточный, когда? —

Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,

Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,

Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем…Больница. Когда мы в Россию… колышется счастье в бреду,

Как будто «Коль славен» играют в каком-то приморском саду,

Как будто сквозь белые стены, в морозной предутренней мгле

Колышатся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.Когда мы… довольно, довольно. Он болен, измучен и наг.

Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг,

И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.

Когда мы в Россию вернемся… но снегом ее замело.Пора собираться. Светает. Пора бы и двигаться в путь.

Две медных монеты на веки. Скрещенные руки на грудь.

Сравнение с Гамлетом — излюбленный прием эмигрантской риторики, берущий начало во французской эссеистике. В послевоенном эссе «Кризис духа» (1919) Поль Валери воображает на обломках мировой войны европейского Гамлета, меланхолично рассматривающего призраков прошлого мира. Европейский Гамлет берет разные идеи, ценности, мировоззрения, представляющие из себя не более чем черепа, и внимательно рассматривает их. Сгибаясь под тяжестью своего острого аналитического ума, он разгадывает новую смерть цивилизаций. Этот образ был перенят послевоенным поколением французских интеллектуалов. Рефлексия, опора на «я», скептицизм — все эти черты шекспировского героя определяли духовный состав человека нового времени. Они были переняты в эмигрантской публицистике и поэзии. Славянский Гамлет появляется в стихотворении Бориса Поплавского «Ты устал, приляжем у дороги…» (1932). В поколенческой эссеистике Владимира Варшавского фигурирует эмигрантский Гамлет. Восточным Гамлетом он назван в стихах Георгия Адамовича.

6. Декарт в Амстердаме

«Я часто думал, что русские в Париже похожи на Декарта, для которого шум улиц Амстердама был как шум ручья, а люди, идущие по этим улицам, как деревья леса. Ведь многие бы теперь могли написать эти слова:

„Среди толпы великого народа, чрезвычайно деятельного и более заботящегося о своих собственных делах, чем интересующегося чужими делами, я мог жить так же одиноко и уединенно, как в наиболее отдаленной пустыне“.

Декарт в этой пустоте с некоторым европейским педантизмом мечтал о прекрасном геометрическом мире. Для старших поколений эмигрантов эта пустыня как Вавилонские реки. Но вырастает новое поколение эмигрантских детей, которые хотят жить, но которым негде жить: повесть отцов становится для них уже „отдаленней, чем Пушкин“, а стать иностранцами они не могут и не хотят, так как все-таки родились и были в России.

Молодой эмигрант Владимир Варшавский, позднее назвавший свое поколение «незамеченным», сравнивает русских изгнанников в Париже с Декартом в Амстердаме. Французский философ, опасаясь преследований, провел в Голландии 20 лет и писал о парадоксе одиночества в большом городе — среди множества людей можно чувствовать себя так же уединенно, как в пустыне. Варшавский использует этот мотив, опираясь на два фрагмента из Декарта: письмо к историку Жану-Луи Гез де Бальзаку (1631), где городская толпа сравнивается с деревьями в лесу, и «Рассуждение о методе» (1637), в котором вводится образ пустыни как независимого пространства мышления.

Для Варшавского образ одинокого Декарта перекликается с судьбой эмигрантов, которые живут в чужом городе, оставаясь невидимыми. Он дополняет его традиционным мотивом изгнания — Вавилонскими реками, которые в библейском псалме становятся символом памяти о родине.

В этом сопоставлении важен и сам образ города. Амстердам XVII века с его узкими улицами и переполненными рынками был крупнейшим торговым центром Европы, а Париж XX века — столицей современности, городом фланеров. Но именно в таких местах одиночество чувствуется острее: многолюдность становится фоном, на котором отчетливее проступает внутреннее изгнание.

Параллель с Декартом могла возникнуть под влиянием философских дискуссий в русском Париже. В начале 1931 года на заседании Франко-русской студии обсуждали Декарта, в прениях участвовали крупнейшие эмигрантские мыслители.

Варшавский уловил нечто важное для своего поколения: оно не могло ни полностью раствориться во французской культуре, ни по-прежнему остаться русским.

7. Тургенев, наводящий мосты

«Со своим чисто европейским чувством меры, со своим преобладанием разума над страстью, со своим ясновидением и провидением Тургенев больше, чем

кто-нибудь другой из русских писателей, мог бы помочь нам восстановить потерянный контакт с европейской культурой, связать разорванные концы и повести русскую интеллигенцию дальше — путем, одинаково чуждым преклонения и перед безначалием, и перед насилием».

Во французском журнале «Современные записки» за 1934 год публикуется статья одного из политических лидеров зарубежной России Павла Милюкова. Статья посвящена Тургеневу и приурочена к 50-летию со дня смерти писателя. Основные юбилейные выступления состоялись годом ранее. В этом тексте развиваются идеи, высказанные Милюковым еще в статье «Русский европеец» (1933). Милюков в этих публикациях прочитывает биографию и литературные заслуги Тургенева через опыт новой массовой эмиграции после Октябрьской революции.

В оптике бывшего лидера кадетов жизнь Тургенева за рубежом, а также его политические взгляды (равно далекие, как он считает, от крайностей народнического мессианизма и антироссийской патетики) есть возможная поведенческая модель русского интеллектуала за рубежом. В этом смысле Тургенев выгодно отличается от Герцена, Толстого и Достоевского, ставящих диагноз европейской культуре, чьи высказывания подхватывают апологеты «особого русского пути».

Номер «Современных записок», в котором опубликована эта статья Милюкова, посвящен Бунину, в 1933 году получившему Нобелевскую премию по литературе. Ретроспективное признание Тургенева своего рода идеальным примером отношения к Европе и жизни в самой Европе рифмуется с признанием культуры зарубежья Нобелевским комитетом — событием, политический вес которого сложно переоценить.

8. Достоевский, которому некуда пойти

«Уже Достоевский был déraciné, был существом, вырванным с корнем из бытия. Это ощущение многим знакомо в наши дни как настоящая „болезнь века“. Можно

по-разному его объяснять и находить для него довольно правдоподобные, хотя все-таки всегда приблизительные, всегда огрубляющие социальные обоснования: это по существу не меняет дела… Если представить себе соединительную резинку между „жизнью“ и „идеей о жизни“, то сейчас даже в среднем сознании — или, пожалуй, именно в среднем — резинка болезненно натянута, до пронзительно-звенящего звука при легчайшем прикосновении, — а иногда уже и оборвалась. В этом отчасти — причина популярности Достоевского, в особенности его популярности общедоступно-психологической, скорей как лирика-художника, чем как мыслителя-художника (популярность нервов, а не мозга). Но если Достоевский сейчас царит над „полмиром“, до абсолютной, тиранической единственности для всех тех, кто живет как бы на вечном сквозняке, то потому, что у него каждое слово еще продиктовано болью (памятью об отрыве?). Отзвук же на боль — самый верный и быстрый».

Георгий Адамович, главный критик парижской литературной эмиграции, регулярно обращался к Достоевскому в своих набросках, заметках, зарисовках. И хотя оценивал он его крайне неоднозначно и с художественной точки зрения предпочитал другим авторам, но признавал, что никто так, как Достоевский, не оказался созвучен катастрофам XX века. Адамович полагал, что время Достоевского

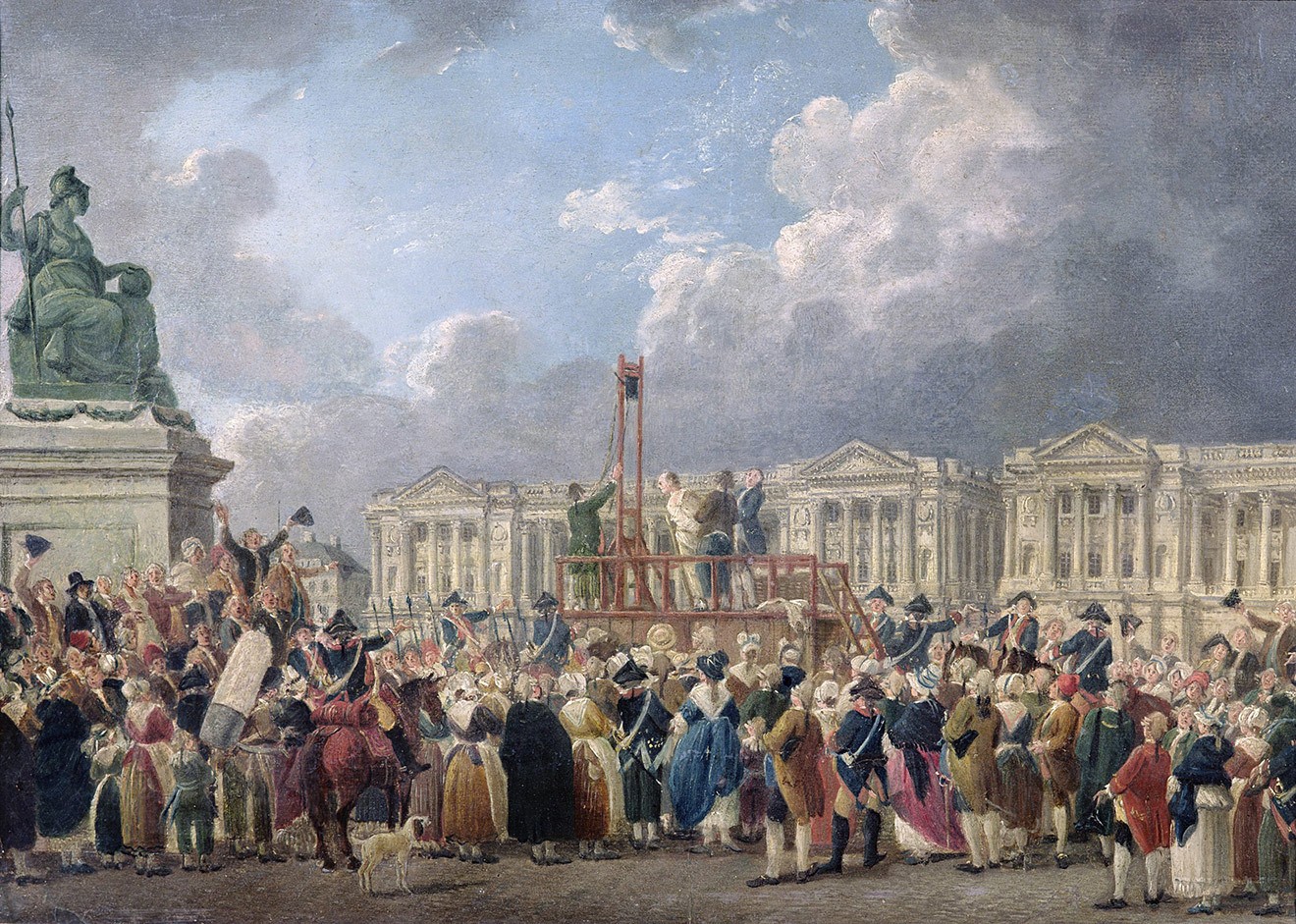

9. История Французской революции

«Эмиграцию упрекают, что она оторванная и мертвая. Говорят: это неизбежно, она отсечена от живого организма. Говорят еще: она бесполезна и ничего не создаст — творить надо дома, на родной земле, среди родной жизни.

В не очень далеком прошлом был пример, столь известный, вынужденного длительного рассеяния, пример параллельной деятельности внутри и вне страны. Я говорю, конечно, о Франции.

Французских изгнанников также упрекали в оторванности и антипатриотизме. Они защищались, творили для Франции — и за границей, и потом, вернувшись, у себя дома. Многие из них дожили до возвращения, кое-кто до высокого признания.

В самой Франции происходили творческие революционные процессы. Революция ворвалась во все области, также и в область искусства. Ныне в учебниках литературы неизменно красуется глава: Médiocrité de la littérature révolutionnaire «Посредственность революционной литературы».».

Представители самых разных политических настроений в эмиграции могли сопоставлять события Октябрьской революции и Гражданской войны с событиями Французской революции 1789 года и якобинской диктатурой. За якобинской диктатурой шло примирительное 9 термидора 1794 года Термидорианский переворот — контрреволюционный переворот 27/28 июля 1794 года во Франции, приведший к падению революционно-демократической якобинской диктатуры.. За этим — власть Наполеона, а за Наполеоном — реставрация монархии. Эмигранты ожидали, что нечто похожее может быть справедливо и в отношении российской истории. Это касалось и тех политических оппозиционеров, кто, как любят говорить, «сидел на чемоданах» в Берлине первого эмигрантского пятилетия. Это справедливо и для прореволюционных течений, стремящихся

В автобиографической трилогии «Я унес Россию» Роман Гуль нередко использует словосочетание «французский термометр», применяя его при характеристике политических чаяний эмиграции межвоенных десятилетий. «Французский термометр» — это своего рода историософская концепция, позволяющая мыслить историю задом наперед. Эта мысль проявлялась и в историческом романе. Марк Алданов (настоящая фамилия — Ландау) в начале

Парижский эмигрант Юрий Фельзен (настоящее имя — Николай Фрейденштейн) в приведенном примере «французский термометр» прикладывает уже к литературной жизни. Он пытается оправдать свои надежды на литературу русских эмигрантов, отталкиваясь от истории литературы французской эмиграции. Ведь та выжила, дала достойных писателей, в отличие от революции.